Изобретение которое принесло пользу человечеству

Ó÷èòûâàÿ áûñòðûå èçìåíåíèÿ â òåõíîëîãèÿõ è íàóêå, ìîæíî ëåãêî çàáûòü, ÷òî åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìû ìíîãîãî íå çíàëè.  ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðîèçîøëè ñåðüåçíûå ïðîðûâû â ôèçèêå, áèîëîãèè è àñòðîíîìèè. Êàêèå èç ýòèõ îòêðûòèé îêàæóòñÿ íàèáîëåå âàæíûìè, âåðîÿòíî, ìîæíî áóäåò ñóäèòü ïîçæå, íî íåêîòîðûå èç ïîñëåäñòâèé îòêðûòèé çàâåðøèâøåãîñÿ äåñÿòèëåòèÿ íà÷èíàþò ñêàçûâàòüñÿ óæå ñåé÷àñ. Âîò ïîäáîðêà äëÿ ñàìûõ êðóïíûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé äåñÿòèëåòèÿ è óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé.

2010: ïåðâàÿ ñèíòåòè÷åñêàÿ «æèçíü»

Ó÷åíûå ðàçìûëè ãðàíü ìåæäó åñòåñòâåííûì è èñêóññòâåííûì â 2010 ãîäó, ñîçäàâ ïåðâûé â ìèðå îðãàíèçì ñ ñèíòåòè÷åñêèì ãåíîìîì. Èññëåäîâàòåëè èç Èíñòèòóòà Äæ. Êðåéãà Âåíòåðà (J. Craig Venter Institute) ñîáðàëè ãåíîì áàêòåðèè Mycoplasma mycoides èç áîëåå ÷åì ìèëëèîíà ïàð îñíîâàíèé ÄÍÊ. Çàòåì îíè âñòàâèëè ýòîò èñêóññòâåííûé ãåíîì, ñîçäàííûé ÷åëîâåêîì, â äðóãóþ áàêòåðèþ, Mycoplasma capricolum, êîòîðàÿ áûëà î÷èùåíà îò ÄÍÊ. Ìåõàíèçì M. capricolum âñêîðå íà÷àë ïðèâîäèòü èíñòðóêöèè ýòîãî ñèíòåòè÷åñêîãî ãåíîìà â äåéñòâèå, çàïóñòèâ âîñïðîèçâîäñòâî òî÷íî òàê æå, êàê è M. mycoides.

Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî ïðîðûâà, ó÷åíûå ïðîäîëæèëè äåëàòü óñïåõè â ñèíòåòè÷åñêîé áèîëîãèè.  2016 ãîäó ó÷åíûå ñîçäàëè ñàìûé ìàëåíüêèé ñèíòåòè÷åñêèé ìèêðîá èç âñåãî 473 ãåíîâ.  2017 ãîäó îíè îáúÿâèëè î ñîçäàíèè ïÿòè ñèíòåòè÷åñêèõ äðîææåâûõ õðîìîñîì. Ïëàí ó÷åíûõ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû çàìåíèòü âñå 16 õðîìîñîì â äðîææàõ ñèíòåòè÷åñêèìè õðîìîñîìàìè, êîòîðûå ìîæíî íàñòðîèòü äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ çàäà÷, òàêèõ êàê ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî àíòèáèîòèêîâ èëè äàæå ñîçäàíèå âûðàùåííîãî â ëàáîðàòîðèè ìÿñà.

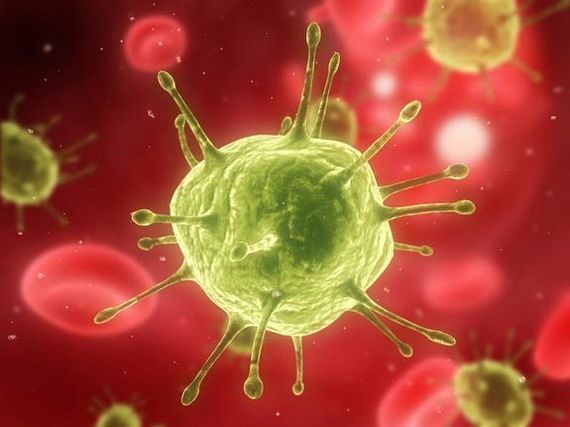

2011: ïðîôèëàêòè÷åñêîå ëå÷åíèå ÂÈ×

Ñåãîäíÿ ìíîãèå ëþäè ñ âûñîêèì ðèñêîì çàðàæåíèÿ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà ÷åëîâåêà (ÂÈ×), âûçûâàþùèì ÑÏÈÄ, åæåäíåâíî ïðèíèìàþò òàáëåòêè äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà çàáîëåâàíèÿ.  2012 ãîäó Óïðàâëåíèå ïî ñàíèòàðíîìó íàäçîðó çà êà÷åñòâîì ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ìåäèêàìåíòîâ ÑØÀ (U.S. Food and Drug Administration) óòâåðäèëî äëÿ ýòîé öåëè ëåêàðñòâî ïîä íàçâàíèåì Truvada. Íî ïîäãîòîâèëî ïî÷âó äëÿ ýòîãî ñåðüåçíîãî èçìåíåíèÿ â ïðîôèëàêòèêå ÂÈ× áîëüøîå èññëåäîâàíèå, êîòîðîå áûëî çàâåðøåíî â 2011 ãîäó.

Ýòî èññëåäîâàíèå, êîòîðîå æóðíàë Science íàçâàë «ïðîðûâîì ãîäà», âïåðâûå ñ 1994 ãîäà ïðîäåìîíñòðèðîâàëî íîâûé ñïîñîá ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåäà÷è ÂÈ× îò îäíîãî ÷åëîâåêà äðóãîìó. ( 1994 ãîäó èññëåäîâàòåëè ñîîáùèëè, ÷òî îíè íàøëè ôàðìàöåâòè÷åñêèé âàðèàíò, ïîìîãàþùèé ïðåäîòâðàòèòü ïåðåäà÷ó ÂÈ× îò áåðåìåííîé æåíùèíû åå ïëîäó). Èññëåäîâàíèå íà÷àëîñü â 2005 ãîäó, è ðåçóëüòàòû 2011 ãîäà áûëè ïðîìåæóòî÷íûìè. Èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè ñíèæåíèå ïåðåäà÷è ÂÈ× íà 96% â ýòèõ äàííûõ. Îêîí÷àòåëüíûå äàííûå, îõâàòûâàþùèå âñå 10-ëåòíåå èññëåäîâàíèå, îïóáëèêîâàííûå â Ìåäèöèíñêîì æóðíàëå Íîâîé Àíãëèè (New England Journal of Medicine) â 2016 ãîäó, ïîêàçàëè ñíèæåíèå ïåðåäà÷è ÂÈ× íà 93%.

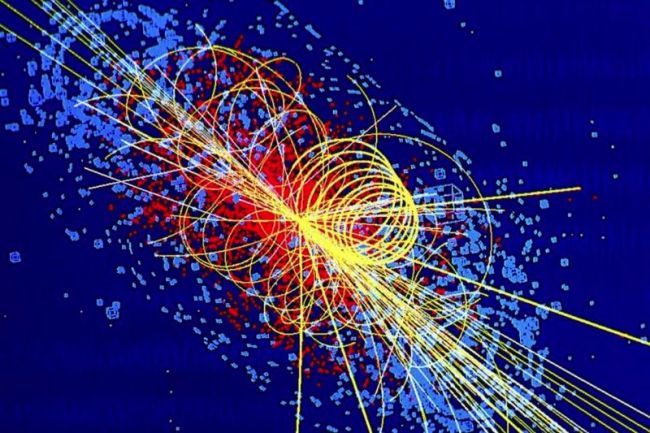

2012: áîçîí Õèããñà

èþëå 2012 ãîäà ó÷åíûå, ðàáîòàþùèå íà êðóïíåéøåì â ìèðå óñêîðèòåëå ÷àñòèö, îáúÿâèëè, ÷òî îíè äîáèëèñü ãðàíäèîçíîãî îòêðûòèÿ. Ýêñïåðèìåíòû íà Áîëüøîì àäðîííîì êîëëàéäåðå (LHC), íàêîíåö, îáíàðóæèëè ñâèäåòåëüñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ ïîñëåäíåé íåîòêðûòîé ÷àñòèöû, ïðåäñêàçàííîé Ñòàíäàðòíîé ìîäåëüþ ôèçèêè.

Áîçîí Õèããñà áûë, íàêîíåö, íàéäåí. Ýòî ÷àñòèöà, ñâÿçàííàÿ ñ ïîëåì Õèããñà. Åå ýíåðãåòè÷åñêîå ïîëå ëåæèò â îñíîâå òîãî, ïî÷åìó ÷àñòèöû èìåþò ìàññó. ×àñòèöû íàáèðàþò ìàññó, ïðîíèêàÿ ÷åðåç ýòî òðåõìåðíîå ïîëå, ñîçäàâàÿ êðîøå÷íûå âîçìóùåíèÿ â íåì. (×åì ñèëüíåå èõ âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîëåì, òåì áîëüøå ìàññà ó íèõ.) Êîãäà ïîëå èñïûòûâàåò çíà÷èòåëüíûé âñïëåê ýíåðãèè â îïðåäåëåííîì ìåñòå, îíî èñïóñêàåò áîçîí Õèããñà.  2013 ãîäó ôèçèêè ïîäòâåðäèëè, ÷òî èõ íàáëþäåíèÿ 2012 ãîäà äåéñòâèòåëüíî áûëè òîé ñàìîé íåóëîâèìîé ÷àñòèöåé, êîòîðóþ èíîãäà íàçûâàþò «÷àñòèöåé Áîãà» èç-çà åå ðîëè â ïðèäàíèè âñåì äðóãèì ÷àñòèöàì ìàññû.

Îòêðûòèå Õèããñà ïîñòàâèëî ïåðåä ôèçèêàìè íîâûå âîïðîñû. ×àñòèöà áûëà íåìíîãî ëåã÷å, ÷åì ïðåäñêàçûâàëè íåêîòîðûå åå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ýëåìåíòàðíûìè ÷àñòèöàìè, ÷òî îçíà÷àåò, ÷òî ëèáî êòî-òî îáìàíóë ìàòåìàòèêó, ëèáî ñóùåñòâóåò áîëåå îäíîãî òèïà áîçîíà Õèããñà – âîçìîæíî, âêëþ÷àÿ áîëåå òÿæåëûé Õèããñ, êîòîðûé ïîêà íå áûë îáíàðóæåí. Ôèçèêè ñåé÷àñ èñïîëüçóþò LHC äëÿ ïîèñêà ýòèõ âîçìîæíûõ òÿæåëûõ áîçîíîâ Õèããñà.

2013: Voyager 1 âûõîäèò â ìåæçâåçäíîå ïðîñòðàíñòâî

Ïîñëå ïî÷òè 35 ëåò ïîëåòîâ íàä ïëàíåòàìè è ëóíàìè çîíä ÍÀÑÀ Voyager 1 âîøåë â èñòîðèþ â 2013 ãîäó, êîãäà ó÷åíûå îáúÿâèëè, ÷òî êîñìè÷åñêèé àïïàðàò îôèöèàëüíî ïîêèíóë Ñîëíå÷íóþ ñèñòåìó (åñëè ãîâîðèòü òî÷íåå, òî òîëüêî ãåëèîñôåðó, çà êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ ìåæçâåçäíîå ïðîñòðàíñòâî) â àâãóñòå 2012 ãîäà.

Çîíä áûë çàïóùåí ñ Çåìëè â 1977 ãîäó è ïðîâåë ñëåäóþùåå äåñÿòèëåòèå, èññëåäóÿ Þïèòåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí è èõ ñïóòíèêè.  2013 ãîäó äàííûå, îòïðàâëåííûå ñ çîíäà, ïîêàçàëè èçìåíåíèÿ â ïëîòíîñòè ýëåêòðîíîâ âîêðóã Voyager 1 – ãëàâíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî êîñìè÷åñêèé àïïàðàò âûøåë çà ïðåäåëû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. Voyager 1 áóäåò ïðîäîëæàòü îòïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ îáðàòíî íà Çåìëþ î ìåæçâåçäíîì ïðîñòðàíñòâå ïðèìåðíî äî 2025 ãîäà. Ïîñëå ýòîãî îí íàñòðîåí íà äëèòåëüíûé «îòïóñê» â ãëóáîêîì êîñìîñå, ñ åäèíñòâåííîé âîçìîæíîñòüþ òîãî, ÷òî êîãäà-íèáóäü êàêàÿ-òî èíîïëàíåòíàÿ ôîðìà æèçíè çàìåòèò íåáîëüøîé çîíä è åãî ïîñëàíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé êàïñóëó âðåìåíè, â êîòîðîé õðàíÿòñÿ èçîáðàæåíèÿ ëþäåé, êàðòû íàøåé ñîëíå÷íîé ñèñòåìû è äðóãèå ïîäñêàçêè î ñóùåñòâîâàíèè öèâèëèçàöèè íà Çåìëå.

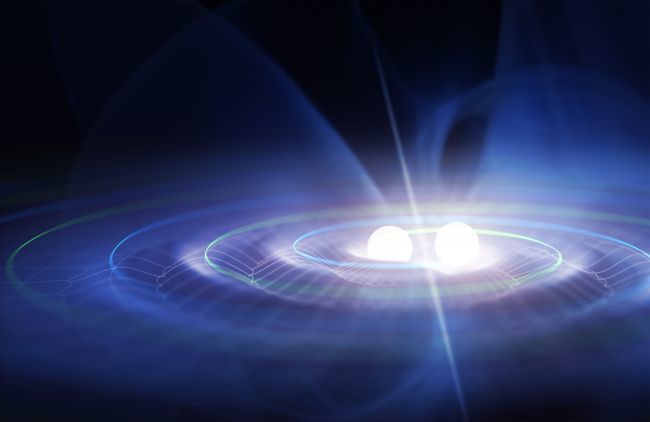

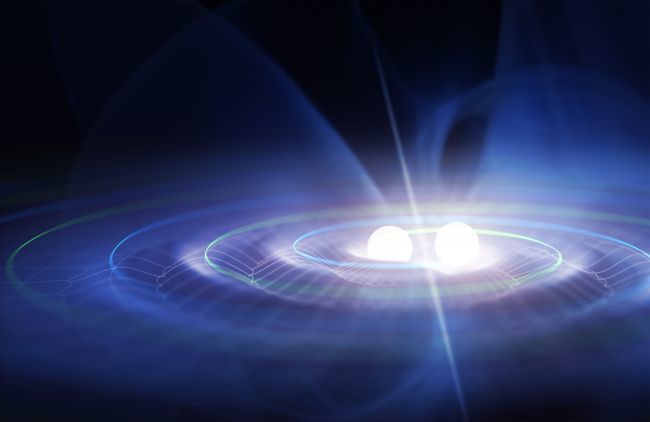

2014: ãðàâèòàöèîííûå âîëíû

Äî 2014 ãîäà ó÷åíûå èìåëè òîëüêî êîñâåííûå äîêàçàòåëüñòâà Áîëüøîãî âçðûâà, òåîðèè, êîòîðàÿ îïèñûâàåò îøåëîìëÿþùåå ðàñøèðåíèå êîñìîñà, ïðîèçîøåäøåå 13,8 ìèëëèàðäîâ ëåò íàçàä è ïîðîäèâøåå íàøó âñåëåííóþ. Íî â 2014 ãîäó ó÷åíûå âïåðâûå îáíàðóæèëè ïðÿìûå äîêàçàòåëüñòâà ýòîãî êîñìè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿ, êîòîðîå íåêîòîðûå íàçûâàëè «äûìÿùèì ðóæüåì» ïîñëå íà÷àëà Âñåëåííîé.

Ýòî ñâèäåòåëüñòâî ïðèøëî â âèäå ãðàâèòàöèîííûõ âîëí, áóêâàëüíûõ ïóëüñàöèé â ïðîñòðàíñòâå-âðåìåíè, îñòàâøèõñÿ ñ ïåðâîé äîëè ñåêóíäû ïîñëå Áîëüøîãî âçðûâà. Ýòè âîëíû âûçâàëè èçìåíåíèÿ â ïîëÿðèçàöèè êîñìè÷åñêîãî ìèêðîâîëíîâîãî ôîíà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ èçëó÷åíèåì, ñîõðàíèâøåìñÿ îò ðàííåé Âñåëåííîé. Èçìåíåíèÿ ïîëÿðèçàöèè íàçûâàþòñÿ B-ìîäàìè. Èìåííî ýòè B-ìîäû áûëè îáíàðóæåíû ó÷åíûìè ñ ïîìîùüþ ôîíîâîé ñúåìêè êîñìè÷åñêîãî Âíåãàëàêòè÷åñêîãî ïîëÿðèçàöèîííîãî òåëåñêîïà (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2, BICEP2) â Àíòàðêòèêå.

Ñ òåõ ïîð ãðàâèòàöèîííûå âîëíû ïðîäîëæàþò ðàñêðûâàòü çàãàäêè Âñåëåííîé, òàêèå êàê äèíàìèêà ñòîëêíîâåíèé ÷åðíûõ äûð è ñòîëêíîâåíèé ìåæäó íåéòðîííûìè çâåçäàìè.

Ãðàâèòàöèîííûå âîëíû ìîãóò äàæå ïîìî÷ü îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòü, íàñêîëüêî áûñòðî ðàñøèðÿåòñÿ Âñåëåííàÿ.

2015: ïåðâîå ðåäàêòèðîâàíèå CRISPR ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ

Âîçìîæíî, ñàìàÿ áîëüøàÿ áèîìåäèöèíñêàÿ èñòîðèÿ äåñÿòèëåòèÿ – ïîÿâëåíèå òåõíîëîãèè ðåäàêòèðîâàíèÿ ãåíîâ CRISPR. Ýòà òåõíîëîãèÿ âîçíèêàåò èç åñòåñòâåííûõ çàùèòíûõ ìåõàíèçìîâ íåêîòîðûõ áàêòåðèé; ýòî ñåðèÿ ïîâòîðÿþùèõñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ãåíîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôåðìåíòîì Cas9, êîòîðûé äåéñòâóåò êàê ïàðà ìîëåêóëÿðíûõ íîæíèö.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ãåíîâ ìîãóò áûòü îòðåäàêòèðîâàíû, ïîìåùàÿ íóæíûé ôðàãìåíò â îïðåäåëåííûé ñåãìåíò ÄÍÊ è íàïðàâëÿÿ ôåðìåíò Cas9, äëÿ äàëüíåéøèõ ìàíèïóëÿöèé.

Èñïîëüçóÿ ýòó ñèñòåìó, ó÷åíûå ìîãóò ëåãêî ñòèðàòü è âñòàâëÿòü êóñî÷êè ÄÍÊ â æèâûå îðãàíèçìû, ÷òî èìååò î÷åâèäíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ãåíåòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è, âîçìîæíî, ïðèâîäèò ê âîçìîæíîñòè ïîÿâëåíèÿ ïîòîìñòâà íà çàêàç. Ïåðâûé øàã íà ýòîì ïóòè áûë ñäåëàí â 2015 ãîäó, êîãäà ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Ñóíü ßòñåíà â Êèòàå îáúÿâèëè, ÷òî îíè ñäåëàëè ïåðâûå â ìèðå ãåíåòè÷åñêèå ìîäèôèêàöèè ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì CRISPR. Ýìáðèîíû íå áûëè æèçíåñïîñîáíûìè, è ïðîöåäóðà áûëà òîëüêî ÷àñòè÷íî óñïåøíîé – íî ýêñïåðèìåíò áûë ïåðâûì, ÷òî îáîçíà÷èëî ýòè÷åñêóþ ïðîáëåìó, êîòîðóþ íàó÷íîå ñîîáùåñòâî îáñóæäàåò ïî ñåé äåíü.

2016: Ýêçîïëàíåòà îáíàðóæåíà â îáèòàåìîé çîíå

Áëèæàéøèé ñîñåä Çåìëè – ýêçîïëàíåòà, îáíàðóæåííàÿ â 2016 ãîäó, íàõîäèòñÿ íå òîëüêî íà ðàññòîÿíèè 4,2 ñâåòîâûõ ãîäà – îíà îáëàäàåò ïîòåíöèàëîì äëÿ æèçíè.

Ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ïëàíåòà, ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå Ïðîêñèìà b, áåçóñëîâíî, ïðèãîäíà äëÿ îáèòàíèÿ, íî îíà íàõîäèòñÿ â îáèòàåìîé çîíå ñâîåé çâåçäû, òî åñòü îíà âðàùàåòñÿ âîêðóã ñâîåé çâåçäû íà ðàññòîÿíèè, êîòîðîå ïîçâîëèò æèäêîé âîäå ñóùåñòâîâàòü íà ïîâåðõíîñòè ïëàíåòû.

Ïëàíåòà âðàùàåòñÿ â Ïðîêñèìå Öåíòàâðà; êîëåáàíèÿ â äâèæåíèÿõ ýòîé çâåçäû, êîãäà ïëàíåòà ïðîõîäèëà ìèìî, íàìåêàëè íà ñóùåñòâîâàíèå Ïðîêñèìà b.

Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ ó÷åíûå íàáëþäàëè ñâåðõâñïëåñêè âûñîêîé ðàäèàöèè îò Ïðîêñèìà Öåíòàâðà, êîòîðûå îáëó÷àëè ýêçîïëàíåòó, ðåçêî ñíèæàÿ øàíñû íà âûæèâàíèå íà Ïðîêñèìå b. Òåì íå ìåíåå, îíè òàêæå îáíàðóæèëè, ÷òî ìîæåò áûòü áîëüøå ïëàíåò, âðàùàþùèõñÿ âîêðóã Ïðîêñèìû b.

2017: Ñàìûå ñòàðûå îêàìåíåëîñòè Homo Sapiens îòîäâèíóâøèå âèä íàçàä íà 100 000 ëåò

Êàê äîëãî Homo Sapiens áðîäèò ïî ïëàíåòå? Îòêðûòèå, îáúÿâëåííîå â 2017 ãîäó, îòîäâèíóëî âðåìÿ íàçàä íà 300 000 ëåò.

Ýòî íà 100 000 ëåò áîëüøå, ÷åì ñ÷èòàëîñü ðàíåå. Èññëåäîâàòåëè îáíàðóæèëè êîñòè â âîçðàñòå 300 000 ëåò â ïåùåðå â Ìàðîêêî, ãäå, ïî êðàéíåé ìåðå, ïÿòü ÷åëîâåê ìîãëè óêðûòüñÿ âî âðåìÿ îõîòû. Ìåñòî îáíàðóæåíèÿ – â ñåâåðíîé ÷àñòè Àôðèêè, à íå â âîñòî÷íîé ÷àñòè Àôðèêè, ãäå áûëè îáíàðóæåíû ïðåæíèå ñàìûå ñòàðûå îêàìåíåëîñòè Homo Sapiens, – íàìåêàåò íà òî, ÷òî íàø âèä, âîçìîæíî, íå ýâîëþöèîíèðîâàë ñíà÷àëà â âîñòî÷íîé ÷àñòè Àôðèêè, à çàòåì ðàñïðîñòðàíèëñÿ â äðóãèå ìåñòà. Âìåñòî ýòîãî Homo Sapiens ìîã ðàâíîìåðíî ðàçâèâàòüñÿ ïî âñåìó êîíòèíåíòó.

2018: ïåðâûå äåòè ñ CRISPR

Ñïóñòÿ âñåãî òðè ãîäà ïîñëå ïåðâîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ íåæèçíåñïîñîáíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ ýìáðèîíîâ ñ ïîìîùüþ CRISPR, áûëà ïåðåñå÷åíà ñëåäóþùàÿ ÷åðòà â ðåäàêòèðîâàíèè ãåíîâ. Íà ýòîò ðàç êèòàéñêèé ó÷åíûé ïî èìåíè ×àíüêóé Õå îáúÿâèë, ÷òî îí îòðåäàêòèðîâàë ãåíîìû äâóõ ýìáðèîíîâ, êîòîðûå çàòåì áûëè èìïëàíòèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ÝÊÎ (ýêñòðàêîðïîðàëüíîå îïëîäîòâîðåíèå) â óòðîáó ìàòåðè, ïîñëå ÷åãî ðîäèëèñü äåâî÷êè-áëèçíåöû, êîòîðûå ñòàëè ïåðâûìè â ìèðå ìëàäåíöàìè CRISPR.

Åãî ðåäàêòèðîâàíèå çàäåéñòâîâàëî ãåí CCR5, êîòîðûé òåîðåòè÷åñêè äîëæåí ñäåëàòü äåòåé ìåíåå óÿçâèìûìè ê çàðàæåíèþ ÂÈ×. Ìíîãèå ó÷åíûå áûëè ïîòðÿñåíû òåì, ÷òî Õå ïðåäïðèíèìàåò òàêèå øàãè â ðåäàêòèðîâàíèè ãåíîâ â ýòîì êîíòåêñòå, îñîáåííî ó÷èòûâàÿ äîñòóïíûå è ìåíåå òåõíîëîãè÷åñêè èíòåíñèâíûå ìåòîäû ïðåäîòâðàùåíèÿ ÂÈ× (òàêèå êàê ïðîôèëàêòè÷åñêîå àíòèðåòðîâèðóñíîå ëå÷åíèå). Ïîçæå, èç äàííûõ, îïóáëèêîâàííûõ èññëåäîâàòåëÿìè, âîçíèêëî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî áûëà ôàêòè÷åñêè âûçâàíà ðàíåå íåèçâåñòíàÿ ìóòàöèÿ ó äåâî÷åê.

Ïîòåíöèàëüíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû äëÿ äåâî÷åê äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíû, êàê è ñóäüáà ó÷åíîãî, êîòîðûé çàíèìàëñÿ ðåäàêòèðîâàíèåì.  ÿíâàðå 2019 ãîäà ãàçåòà The New York Times ñîîáùèëà, ÷òî åìó, âåðîÿòíî, áóäóò ïðåäúÿâëåíû óãîëîâíûå îáâèíåíèÿ â Êèòàå, õîòÿ íåÿñíî, ïî êàêèì çàêîíàì îí ìîæåò áûòü îáâèíåí.

2019: ïåðâîå èçîáðàæåíèå ÷åðíîé äûðû

×åðíûå äûðû âñåãäà áûëè àñòðîíîìè÷åñêèì õèòîì: ìû çíàåì, ÷òî îíè åñòü, íî ïîñêîëüêó ñâåò íå ìîæåò âûéòè çà ïðåäåëû èõ ãîðèçîíòîâ ñîáûòèé, îíè ïðè ýòîì êàê áû íåâèäèìû.

Äî ïðîøëîãî ãîäà: âïåðâûå ó÷åíûå çàïå÷àòëåëè èçîáðàæåíèå ÷åðíîé äûðû. Îáúåêòîì íà ýòîì ïîðòðåòå áûëà ÷åðíàÿ äûðà â öåíòðå ãàëàêòèêè Ìåññüå 87, êîòîðàÿ ñòîëü æå îáøèðíà, êàê è âñÿ íàøà ñîëíå÷íàÿ ñèñòåìà. Êàðòèíà âûãëÿäèò êàê ñâåòÿùèéñÿ ïîí÷èê, îêðóæàþùèé áåçäíó ÷åðíîòû; ýòî ïûëü è ãàç, âðàùàþùèåñÿ âîêðóã òî÷êè íåâîçâðàòà ÷åðíîé äûðû.

Ýòî îòêðûòèå ïðèíåñëî èññëåäîâàòåëÿì ïðåìèþ Ïðîðûâ 2020 ãîäà, îäíó èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ íàó÷íûõ ïðåìèé. Ñåé÷àñ îíè ðàáîòàþò, ÷òîáû çàõâàòûâàòü íå òîëüêî èçîáðàæåíèÿ, íî è ôèëüìû ñ ÷åðíûìè äûðàìè.

Странно, прибыльно, прикольно…

Есть изобретения, которые облегчают людям жизнь, помогают решать обременительные задачи или обеспечивают безопасность. Лампочки, автомобили и космические корабли навсегда изменили этот мир. Но есть и такие «гениальные» изобретения как пластмассовая рыба, поющая песни. И тем не менее, они приносят своим создателям миллионы.

1. Мячик «Koosh Ball»

Странно, но прибыльно: «Koosh Ball».

Пытаясь сделать мячик, который было бы легче ловить его детям, изобретатель Скотт Стиллингер приклеил несколько резиновых лент к мягкому резиновому шару. Вряд ли он подозревал, что в тот момент у него в руках была идея ценой в миллионы долларов. В итоге «кушболл» появился на рынке на Рождество в 1988 году.

Разноцветные мячики, сделанные из 2000 резиновых нитей, прикрепленных к мягкому шарику, продавались миллионами. Компания, которая приобрела «Koosh Ball» у Стиллингера, была продана гигантской корпорации «Hasbro» в 1997 году за более чем 100 миллионов долларов.

2. Одеяло «Snuggie»

Странно, но прибыльно: «Snuggie».

Для начала стоит представить себе, что сейчас холодный зимний вечер и человек сидит на диване или в кресле, читая книгу. В квартире холодно, поэтому он укрылся одеялом. В этом всем есть одна проблема – как укрыться целиком и держать при этом книгу. На самом деле, решение есть, хотя и несколько экстравагантное. Это одеяло с рукавами «Snuggie» или его менее популярный конкурент «Slanket».

Конечно, многие могут сказать, что проще надеть халат или свитер, когда стало холодно, но ведь это не так весело. Нельзя отрицать привлекательность Snuggie: более 20 миллионов американцев купили подобное одеяло по цене от $ 10 до $ 20 всего за год после его появления в продаже. С тех пор уровень продаж продолжает оставаться неизменно высоким, а также появились «Snuggie» для детей и домашних животных.

3. Пластиковые косточки «Plastic bones»

Странно, но прибыльно: пластиковые косточки «Plastic bones».

Документальные фильмы дают хорошее представление о том, как великие изобретатели «хватаются» даже за самые неожиданные возможности, чего не делают другие. Но иногда есть веская причина, почему такие возможности упускают из внимания «обычные» люди: они попросту нелепые. Кто бы мог предположить, что миру нужны революционные изменения в технологии производства пластиковых костей.

Кену Ахрони пришла в голову безумная идея изготавливать и продавать поддельные косточки индейки. Дело в том, что в Америке есть любопытная традиция. Все знают о том, как американцы трепетно относятся к традиционной индейке на День Благодарения. Так вот, считается, что у того, кому в индейке попадется вилочковая косточка, и кто ее сломает, исполнятся желания. Сегодня компания продает миллионы таких поддельных косточек по цене 4 штуки за 3,99 доллара или даже 400 штук за 195,99 долларов.

4. Очки для собак «Doggles»

Странно, но прибыльно: чки для собак «Doggles».

Некоторые изобретения кажутся откровенно странными, другие глупыми, а третьи просто ненужными. Однако, иногда что-то кажущееся глупым приносит вполне реальную пользу. Солнцезащитные очки «Doggles» предназначены не только для защиты глаз питомца от солнечных бликов: они также не пропускают пыль, мусор и ветер, блокируют ультрафиолетовые лучи и помогают облегчить глазные заболевания, такие как редкое аутоиммунное расстройство, которое предотвращает выделение слез у собак. «Doggles» уже продала миллионы пар своих очков по цене $ 19,90.

5. Поющая рыба «Big Mouth Billy Bass»

Странно, но прибыльно: поющая рыба «Big Mouth Billy Bass».

Кто бы мог подумать, что может стать популярной игрушка в виде… поющей рыбы, висящей на стене. Первоначально такая штука была создана в конце 1990-х годов, и вскоре она стала хитом продаж. Продажи «Big Mouth Billy Bass» («Большеротого Билли») превысили 1 миллион только в 2000 году. Необычная игрушка породила множество подражателей, в том числе других рыб, омаров и даже елок. Их популярность в конечном итоге упала, но таких рыб до сих пор можно найти в некоторых магазинах.

6. Шар для предсказаний «Magic 8 Ball»

Странно, но прибыльно: «Magic 8 Ball».

Без сомнения, Альберту Картеру и Эйбу Букмену понадобились бы настоящие парапсихологические способности, чтобы предсказать возможный успех своего устройства для предсказаний. Вдохновлены изобретатели были матерью Картера, самозванной ясновидящей из Цинциннати.

Изначально «волшебный шар» выглядел как трубка с жидкостью. Затем в течение некоторого времени он продавался как хрустальная сфера, после чего принял свой современный вид — черный шар с темной жидкостью внутри, в которой плавает фигура с 20 поверхностями с нанесенными на них ответами.

7. Зубы «Billy-Bob»

Странно, но прибыльно: зубы «Billy-Bob».

Откровенно говоря, непонятно, для кого могут быть привлекательными кривые желтые зубы, выглядящие так, будто у человека жуткая инфекция. Тем не менее, такие зубы по цене 9,99 долларов продаются в таких количествах, что они сделали своих разработчиков миллионерами. С 1994 года компания продала уже более 15 миллионов наборов «Billy-Bob», а в 1998 году ее годичная прибыль оценивалась в $ 1,8 млн.

8. Интерактивная игрушка «Furby»

Странно, но прибыльно: интерактивная игрушка «Furby».

Что имеет мех, уши корги, птичий клюв и может выучить английский. Если кто не догадался, то это интерактивная игрушка Ферби («Furby»). Выпущенный в 1998 году компанией Tiger Electronics, 15-сантиметровый милый зверек «Furby» был покрыт красочным мехом, мог играть в игры и покачивать своим телом. Компания продавала компьютеризированную зверюшку как одну из первых широко доступных игрушек с «искусственным интеллектом».

Один из трюков «Furby» заключался в том, что он мог «изучить» английский язык. Фактически, он был просто запрограммирован, чтобы со временем все меньше «разговаривать» на своем непонятном языке, постепенно заменяя его на английский. Всего за три года были проданы более 40 миллионов причудливых зверюшек, в среднем по цене 40 долларов. Со временем популярность «Furby» сошла на нет. Игрушка все еще встречается в Интернете, но в магазинах их почти нет.

9. Виртуальный питомец «Tamagotchi»

Странно, но прибыльно: виртуальный питомец «Tamagotchi».

Подобно Furby, эта реликвия 90-х годов моделировала владение домашним животным и была безумно популярной. Японский производитель игрушек Bandai впервые представил «Tamagotchi» (название было образовано слиянием японского слова «яйцо» и английского слова «часы») в 1996 году. Работала эта штука следующим образом: человек включал «Tamagotchi», давал ему имя, а затем использовал кнопки на устройстве для кормления виртуального питомца, игры с ним, укладывания в постель и уборки его отходов.

Со временем существо на черно-белом ЖК-экране росло и менялось в зависимости от того, насколько хорошо о нем «заботились». Самые ранние «Tamagotchi» требовали почти постоянного внимания или они «умирали». Это сделало их непопулярными среди родителей и учителей, которые заметили, что их дети иногда заботились об игрушках вместо учебы или работы по дому. На пике популярности «Bandai» продавала один «Tamagotchi» каждую секунду. С тех пор было продано более 70 миллионов игрушек.

10. Питомец-камень «Pet Rock»

Странно, но прибыльно: питомец-камень «Pet Rock».

Это, возможно, самое странное изобретение всех времен, которое принесло своему создателю миллионы долларов. Речь идет о «Pet Rock». Гари Дал, исполнительный директор по рекламе из Калифорнии, придумал, как можно украшать и продавать обычные камни в качестве домашних животных. Возможно, это звучит странно, но подобная идея просто покорила США.

Дал покупал за копейки обыкновенную серую гальку у поставщика строительных материалов и продавал ее как «самых неприхотливых домашних животных». На некоторых камнях он рисовал лица, а на других наклеивал глаза. «Pet Rock» появились в 1975 году по цене 3,95 доллара (по нынешним ценам 16 долларов). Всего за шесть месяцев Дал продал более 5 миллионов «камней-домашних питомцев», получив прибыль, эквивалентную 56 миллионам долларов по современным ценам. Доставка стоила всего 95 центов за штуку.