Жуки плавунцы польза или вред

Жуков люди наблюдают на земле, в воздухе и почве. Некоторые особи отлично чувствуют себя в воде, например, жуки-плавунцы.

Жук-плавунец: фото

Жук-плавунец описание

Это крупное насекомое принадлежит к отряду жесткокрылых. Так как основное место его обитания – это водоемы, вид плавунца идеально способствуют такому образу жизни: максимально обтекаемый и гладкий верхний покров; голова, крепящаяся к телу без шеи; плоские задние ноги в виде весел, передние ноги с острыми крючьями для цепляния за водоросли. Строение жука-плавунца направлено на облегчение передвижения особей этого вида в толще воды: его малый вес способствует легкому подъему к поверхности, зато для погружения плавунцу требуются значительные усилия. При пересыхании водоема жуки вынуждены перелетать на новое место обитания.

Насекомые проходят полный цикл развития от яйца до жуков, и взрослые особи плавунцов достигают 4 см в длину. Предпочитают стоячие водоемы типа пруда, большой лужи, озера, где преимущественно охотятся на головастиков, тритонов, некрупных рыб, червей. В крайнем случае, в качестве еды могут быть использованы водоросли. Плавунцы являются безжалостными хищниками. В отличие от других жуков, перед поеданием убивающих свою жертву, они пожирают добычу живьем, отрывая от нее куски.

Самцы отличаются от самок наличием специальных «тарелок» на передних лапах: они способствуют удержанию самок на месте в течение спаривания.

Личинка жука-плавунца

Весной самки плавунцов начинают откладывать яйца. Они размещают их на стеблях растений, которые расположены в воде.

Личинка жука-плавунца: фото

Спустя некоторое время появляются личинки, внешне очень похожие на скорпионов. Они передвигаются в воде, плавая или ползая по дну. Даже будучи маленькими, личинки жука-плавунца прожорливы и начинают охотиться практически с рождения. В отличие от взрослых, они сначала запускают в жертву свои саблевидно изогнутые челюсти, впрыскивают желудочный сок и ждут, пока внутренности жертвы не превратятся в готовую к потреблению жидкость.

Срок жизни жуков-плавунцов в природе не превышает одного года. Однако, если насекомое обитает в аквариуме, срок жизни может увеличиться в 3-4 раза. Для него оборудуют закрытую емкость не менее 20 л, с водорослями и галькой на дне. Содержится жук в одиночестве, так как мелких аквариумных рыбок он обычно съедает.

Вред от плавунцов

Нередко жуки-плавунцы появляются в рыбоводческих хозяйствах, искусственных водоемах на частных участках, и при этом приносят значительный вред. Заключается он в том, что плавунцы поедают мальков, истребляя, таким образом, поголовье рыб.

Чтобы избавиться от жуков-плавунцов, рекомендуют следующие способы:

- Полностью осушить искусственный водоем, тщательно обработать дно с помощью известкования.

- Установить в пруд или водоем фонтан: он усилит движение воды, что помешает жуку-плавунцу охотиться и заставит искать другое место обитания.

- Завести карасей. Караси поедают личинок луков, останавливая распространение насекомых в данном водоеме.

Особенности дыхания жуков-плавунцов

Многих интересует, как именно дышит жук-плавунец, так долго пребывая в воде? Насекомое имеет специальные дыхальца, находящиеся на спине, ближе к заднему концу своего тела. Поэтому нередко можно увидеть жука-плавунца, который с частотой 1 раз в 10 минут поднимается к поверхности и частично высовывает из воды часть спинки. Уже через секунду с помощью мощных гребков задних ног насекомое скрывается в глубине водоема. Иногда жук забирает с собой «дополнительную порцию» – небольшой пузырек воздуха, который позволит ему находиться на дне продолжительное время.

Жук-плавунец кусается

Жук-плавунец вполне может защитить себя. Если есть желание рассмотреть его поближе, то нужно брать в руки максимально аккуратно – за бока, так как насекомое может и укусить. Укус плавунца не нанесет человеку особого вреда, хотя и будет крайне чувствительным.

Кроме того, жук-плавунец при непосредственной опасности может выделять некоторое количество белого едкого дыма.

Жук-плавунец – фото, видео:

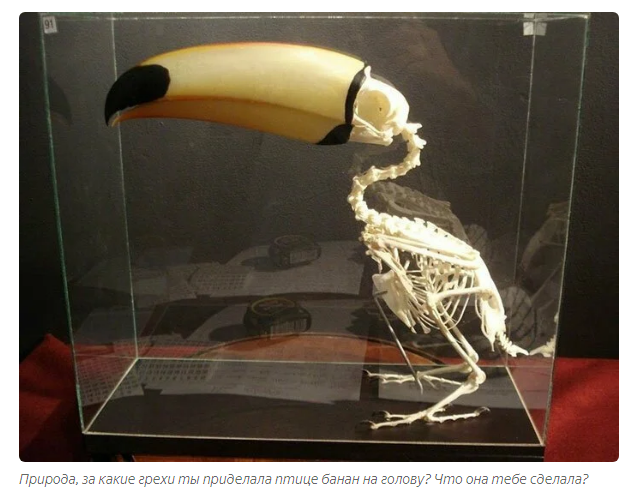

Óìåé òóêàí ÷èòàòü, äëÿ íåãî ïîâåñòü Ãîãîëÿ «Íîñ» ñòàëà áû íå ñàòèðè÷åñêèì ðàññêàçîì, à íàñòîÿùèì õîððîð-òðèëëåðîì. Ñâîé ãèãàíòñêèé êëþâ òðîïè÷åñêîìó äÿòëó ïîòåðÿòü ñòðàøíî, âåäü ýòî íå ïðîñòî óêðàøåíèå, à íàñòîÿùèé øâåéöàðñêèé íîæ, îáúåäèí¸ííûé â îäíî áîëüøîå îðàíæåâîå íå÷òî.

Ïðè ÷¸ì çäåñü äÿòåë, ñïðîñèòå âû? À ïðè òîì, ÷òî òóêàí ýêçîòè÷åñêàÿ âåðñèÿ íàøèõ îòå÷åñòâåííûõ äîëáîçâîíîâ, òàê êàê îòíîñèòñÿ ïåðíàòûé ê îòðÿäó äÿòëîîáðàçíûõ! Íàéòè 1 èç 37 ïîêåìîíîâ ñåìåéñòâà òóêàíîâûõ ìîæíî â ëåñàõ Þæíîé Àìåðèêè îò Ìåêñèêè äî Àðãåíòèíû.

Áàçîâûå õàðàêòåðèñòèêè ïåðíàòîãî íå áîëüíî âïå÷àòëÿþò: 30-50 ñàíòèìåòðîâ â äëèíó, ïîëêèëî âåñà, êóöûå êðûëûøêè è ñêðîìíûé ÷¸ðíî-áåëûé íàðÿä. È áûë áû òóêàí íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëüíîé ïòè÷êîé, åñëè áû íå îãðîìíîå ÿðêîå ÍÎ ó íåãî íà ëèöå.

Êëþâ òóêàíà ñàìûé áîëüøîé â öàðñòâå ïòèö. Åãî äëèíà ïî÷òè ðàâíà äëèíå òåëà! ×òî îíè ïûòàþòñÿ ýòèì êîìïåíñèðîâàòü íåèçâåñòíî, íî îòðàñòèë òóêàí ñåáå òàêóþ áàíäóðèíó íå çðÿ. Ãäå åù¸ ñûùåøü õîëîäíîå îðóæèå, îðóäèå òðóäà, è êîíäèöèîíåð â îäíîì (è íà îäíîì) ëèöå?

Ðàçáåð¸ì ýòîò øâåéöàðñêèé êëþâ ïî ïîðÿäêó. Êàê ñòîëü ñîëèäíûé àãðåãàò ìîæåò ñëóæèòü õîëîäíûì îðóæèåì áîëåå-ìåíåå ïîíÿòíî. Îäèí òî÷íûé óäàð è ïðîòèâíèê, ïîêóñèâøèéñÿ íà ïòèöó èëè å¸ ãíåçäî, îñòà¸òñÿ áåç ãëàçà. Ìåæäó ñîáîé, êñòàòè, òóêàíû òîæå ðåãóëÿðíî óñòðàèâàþò ìàõà÷è íà êëþâàõ. Ïåðíàòûå æèâóò â íåáîëüøèõ ñòàÿõ. Ôåõòîâàíèåì íà íîñàõ òóêàíû âûÿñíÿþò ó êîãî áîëüøå è êðåï÷å, òåì ñàìûì âûáèâàÿ ïîëîæåíèå â èåðàðõèè.

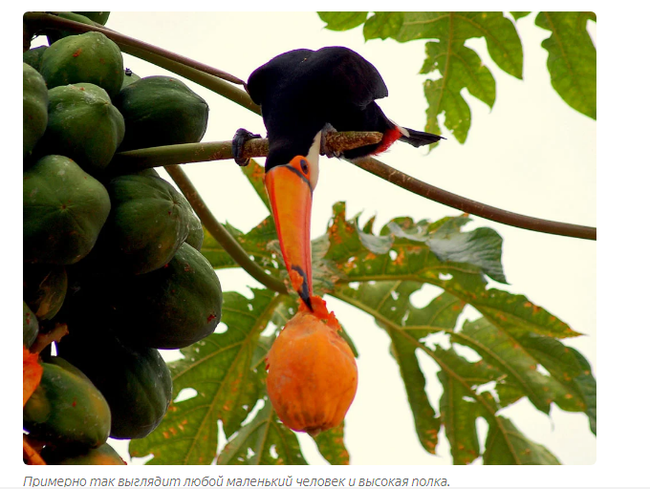

Áîëåå òîãî, êëþâ òóêàíà ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îðóäèåì óáèéñòâà. Ïòèö çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê ïîðÿäî÷íûé âåãàí: îñíîâà äèåòû òóêàíà òðîïè÷åñêèå ôðóêòû. Äëèííûé êëþâ ïîìîãàåò ïåðíàòîìó äîñòàâàòü âêóñíÿøêó ñ òîíêèõ âåòîê, à çàçóáðèíû ïî êðàÿì àãðåãàòà íå äàþò ýòîé ñàìîé âêóñíÿøêå âûïàñòü. Îäíî íåáîëüøîå íî: ïîä ðàçäà÷ó ïîïàäàþò íå òîëüêî ÿáëî÷êè äà áàíàíû.

Êëþâîì-ïèëîé ïòèö áåç òðóäà ïîòðîøèò íàñåêîìûõ, ÿùåðîê, ëåòó÷èõ ìûøåé è äàæå ìåëêèõ ïîïóãàåâ! Íî óáèâàþò îíè íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ, íî è äëÿ ñâîèõ äåòî÷åê!

×òîáû ðàñòèòü áóäóùåå ïîêîëåíèå íîñàòèêîâ, òóêàíû ñîçäàþò ìîíîãàìíûå ïàðû íà âñþ æèçíü. Êàæäûé ãîä ïàðî÷êà ïîêèäàåò ñòàþ, ÷òîáû âûâåñòè 2-4 ïòåíöîâ. Òàê âîò, çàáîòëèâûå ìàìà è ïàïà íà ïåðâûõ ïîðàõ êîðìÿò äåòèøåê ïðåèìóùåñòâåííî ìÿñîì, ÷òîáû òå ðîñëè áîëüøèìè è ñèëüíûìè. Åñëè ìàëûøåé íèêòî íå ñîæðàë, îíè âûïîðõíóò èç ãíåçäà âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ÷åðåç 2 ìåñÿöà, ÷òîáû ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñòàå.

Êñòàòè, ñâîè ãí¸çäà òóêàíû óñòðàèâàþò â äóïëàõ äåðåâüåâ. Èõ îíè âûäàëáëèâàþò ñàìè, êàê ñâîè íåáåçûçâåñòíûå ðîäñòâåííèêè. Åñëè äóáàñèòü ñòâîë ëåíü, ïåðíàòûé äóáàñèò äÿòëîâ, îòæèìàÿ óæå ãîòîâûå «êâàðòèðû».

È íåñìîòðÿ íà âñþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü, ãëàâíàÿ öåëü ãèãàíòñêîãî èíñòðóìåíòà òåðìîðåãóëÿöèÿ. Íîñ ïòèöû ïðîíèçàí ñåòüþ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è ðàáîòàåò êàê êîíäèöèîíåð. Ãîðÿ÷àÿ Þæíî-Àìåðèêàíñêàÿ êðîâü, ïîïàäàÿ â êëþâ, áûñòðî îòäà¸ò òåïëî â îêðóæàþùóþ ñðåäó, òàê êàê ïðîõîäèò ïî áîëüøîé ïëîùàäè. Òóêàí îõëàæäàåòñÿ, óëûáàåòñÿ è ñ÷àñòëèâî óëåòàåò â çàêàò.

Íî êàê æå ñòîëü õðóïêèé ïòèö óìóäðÿåòñÿ ïåðåäâèãàòüñÿ, íå êà÷àÿ ìûøöû øåè 24/7? Íà ñàìîì äåëå, íåñìîòðÿ íà ãðîìîçäêîñòü, êëþâ òóêàíîâ äîâîëüíî ëåãêèé. Åãî âíåøíÿÿ îáîëî÷êà ñîñòîèò èç êåðàòèíà, à âîò âíóòðè òêàíåé êëþâ çàïîëíåí ë¸ãêèì, ïî÷òè íåâåñîìûì âåùåñòâîì êîëëàãåíîâîé ïåíîé.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êëþâ ïòèö íå ñèëüíî òÿæ¸ëûé, òóêàíû âñ¸ ðàâíî íå î÷åíü ëþáÿò ëåòàòü. Âìåñòî ýòîãî, îíè ïðåäïî÷èòàþò ñêàêàòü ñ âåòêè íà âåòêó.

Âîîáùå, òóêàíû ðåáÿòà êîììóíèêàáåëüíûå. Ìàëî òîãî ÷òî æèâóò â ñòàÿõ, òàê åù¸ è ñ ÷åëîâåêîì íåïëîõî ëàäÿò. Ïîýòîìó íàõîäÿòñÿ óìíèêè, êîòîðûå çàâîäÿò íîñàòèêà äîìà.

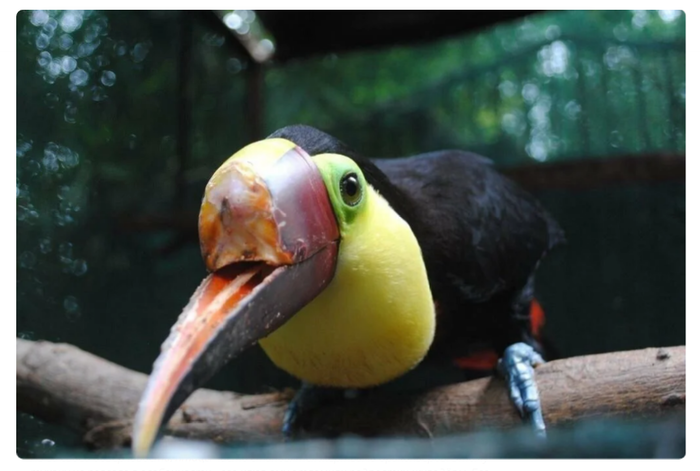

Èç-çà ñâîåé äîâåð÷èâîñòè, ïòèöû ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè áðàêîíüåðîâ. Ýòîìó òóêàíó íå ïîâåçëî â îñîáåííîñòè – åãî êëþâ åìó îòëîìèëè ïîäðîñòêè-æèâîä¸ðû. Áåç êëþâà ïòèöà ïîïðîñòó íå âûæèâåò.

Íî ñîäåðæàòü òóêàíà òàêîé æå ãåììîð, êàê è êðóïíûõ ïîïóãàåâ. Îäíîé êëåòêîé îò íèõ íå îòäåëàòüñÿ èì íóæåí öåëûé âîëüåð, à åù¸ ëó÷øå êîìíàòà. Ïðèãîòîâüòåñü, ÷òî âåñòè ñåáÿ îí áóäåò êàê ìàëåíüêèé ðåá¸íîê: ãðûçòü ïðîâîäà, ðàçáðàñûâàåòñÿ åäîé, ãàäèòü ãäå ïîïàëî. Ðàäîâàòü âñåì âûøåïåðå÷èñëåííûì ïòèö áóäåò âàñ äîëãèõ 20 ëåò.

À åñëè âû çàáóäåòå ñïðÿòàòü áëåñòÿùèå ïðåäìåòû, íàïðèìåð, ãâîçäè èëè êíîïêè, òóêàí èõ îáÿçàòåëüíî ñîæð¸ò. È ïëàêàëè âàøè 190-300 òûñÿ÷ ñòîëüêî ñòîèò äîìàøíèé òóêàí. Òàê ÷òî ãåðîé íàø, ïóñòü è õîðîøèé ïòèö, íî ïèòîìåö òàê ñåáå. È âîîáùå, ñòîèò ëè êîïåéêîé ïîääåðæèâàòü áðàêîíüåðîâ, èçûìàþùèõ äèêèõ ïòèö èç ïðèðîäû äëÿ ëþáèòåëåé ýêçîòèêè? èñòî÷íèê

Êîãäà òåëî ãóñåíèöû ðàñòâîðÿåò ñàìî ñåáÿ â ïðîòåèíîâûé áóëüîí?

Ñåé÷àñ ìû ðàññìîòðèì ýòîò âîïðîñ ïîäðîáíåå, ÷åì ÿ îïèñàëà â ðàññêàçå ïðî ãóñåíèöó.  êóêîëêå òåëî ãóñåíèöû âûäåëÿåò ýíçèìû. Îíè ïðåâðàùàþò íàñåêîìîå â æèäêîñòü. Æèäêîñòü ñòàíîâèòñÿ ìàòåðèàëîì äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâîãî òåëà ïî÷òè ñ íóëÿ.

Èçâåñòíî, ÷òî “ìîçã” ãóñåíèö íå ðàñòâîðÿåòñÿ. ×òî ïðåäñòàâëÿåò îí èç ñåáÿ ó íàñåêîìîãî? Êîíå÷íî îí ó íèõ íå òàêîé, êàê ó ÷åëîâåêà. Âîò, êàê âûãëÿäèò “ìîçã” íàñåêîìîãî. Îí âûäåëåí öâåòîì.

Íàçûâàåòñÿ îí ãðèáîâèäíîå òåëî. Èì äóìàþò è ãóñåíèöû.

Íî êàê ó÷¸íûå óçíàëè, ÷òî ãðèáîâèäíîå òåëî ãóñåíèö íå ðàñòâîðÿåòñÿ? Ñ ïîìîùüþ ýêñïåðèìåíòà. Ãóñåíèö ó÷èëè èçáåãàòü îïðåäåëåííîãî çàïàõà, ñîïðîâîæäàÿ åãî óäàðàìè òîêà. Åñëè ãóñåíèö îáó÷èëè ýòîìó â ïîçäíåì âîçðàñòå, òî ïîñëå ìåòàìîðôîçà (ïðåâðàùåíèÿ â áàáî÷êó) îíè òîæå èçáåãàëè äàííîãî çàïàõà. Ýòî óñëîâíûé ðåôëåêñ, êîòîðûé ìîæåò ñîõðàíèòüñÿ òîëüêî â “ìîçãó”. Çíà÷èò, ìîçã íå ïîñòðàäàë ïðî ìåòàìîðôîçå.

À òåïåðü ïîãîâîðèì î õèùíûõ ãóñåíèöàõ.

Èç ðàññêàçà âû ïîìíèòå, ÷òî åñòü ãóñåíèöû, êîòîðûå åäÿò óëèòîê. Íî ÿ íå îïèñàëà, êàêèì óäèâèòåëüíûì îáðàçîì îíè èõ ëîâÿò.

Hyposcoma molluscivora âûðàáàòûâàåò øåëêîâûå íèòè, êîòîðûìè îíà ïðèêðåïëÿåò æåðòâó ê ëèñòó. Çàòåì îíà çàïîëçàåò â ðàêîâèíó, ïîåäàÿ óëèòêó çàæèâî.

Åñòü òàê æå ãóñåíèöà eupithecia orichloris, êîòîðàÿ ëîâèò íàñåêîìûõ.

Âñåãî åñòü 200 âèäîâ õèùíûõ ãóñåíèö.

Ãóñåíèöû î÷åíü ðàçíîîáðàçíû è õðàíÿò ìíîæåñòâî çàãàäîê

Ðàññìîòðèì èõ çðåíèå. Îíî òîæå íåîáû÷íîå.

Çðåíèå ãóñåíèö íå ÷åòêîå, çàòî îíè âèäÿò íå ãëàçàìè, à çðèòåëüíûìè ïÿòíàìè, ðàçáðîñàííûìè ïî âñåìó òåëó. Ýòè ïÿòíà ñîñòîÿò èç ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûõ êëåòîê.

À òåïåðü ðàññìîòðèì çðåíèå âçðîñëûõ áàáî÷åê. Îíî ôàñåòî÷íîå. Áîëåå îñòðîå, ÷åì ó ãóñåíèö, íî ìåíåå îñòðîå, ÷åì ó íàñ.

Çàòî îíè âîñïðèíèìàþò áîëüøå öâåòîâ, ÷åì ìû. Çà âîñïðèÿòèå öâåòîâ îòâå÷àþò êîëáî÷êè. Ó áàáî÷åê 5 òèïîâ êîëáî÷åê, êîãäà ó íàñ âñåãî 3.

Õîðîøî, à êàêàÿ áàáî÷êà ñàìàÿ áîëüøàÿ? Ïàâëèíîãëàçêà àòëàñ. Îíà íàñòîëüêî êðóïíàÿ, ÷òî èçäàëåêà åå ìîæíî ïðèíÿòü çà ïòèöó

Ó íåå åñòü èíòåðåñíàÿ îñîáåííîñòü. Îòñóòñòâèå õîáîòêà. Êàê âûæèâàåò áàáî÷êà, êîòîðàÿ íå ìîæåò åñòü?

Î÷åíü ïðîñòî. Îíà íàêàïëèâàåò ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, áóäó÷è ãóñåíèöåé. Äàëüøå çà ñåìü äíåé ñâîåé æèçíè áàáî÷êà ðàñõîäóåò èõ. Åå öåëü – ðàçìíîæåíèå. Ïàâëèíîãëàçêà íà÷èíàåò èñêàòü ïàðòí¸ðà, êàê òîëüêî âûëåçàåò èç êóêîëêè.

Åñòü è äðóãèå êðóïíûå áàáî÷êè. Ýòî – cecropia.

Ýòî – àòóðíèÿ ìàäàãàñêàðñêàÿ.

Ýòî – áðàæíèê ìåðòâàÿ ãîëîâà.

À òåïåðü äàâàéòå ïîñìîòðèì êàêèå ñàìûå êðàñèâûå áàáî÷êè. Ýòî – ðîçîâàÿ êëåíîâàÿ áàáî÷êà

Ýòî – ìîòûë¸ê dryocampa rubicunda.

Ýòî – òóòîâûé øåëêîïðÿä. Ñèìïàòÿãà, íå ïðàâäà ëè?

Ýòà áàáî÷êà î÷åíü ïîìîãàåò ëþäÿì.

Òóòîâûé øåëêîïðÿä äåëàåò øåëê. Öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè. Ãóñåíèöû äåëàþò êîêîí,çàòåì ëþäè åãî íàãðåâàþò äî òåìïåðàòóðû 100 ãðàäóñîâ, ÷òîáû ëåã÷å ðàçìîòàòü, à áåäíûå ãóñåíèöû óìèðàþò.

Ýòî – àìåðèêàíñêàÿ ìåäâåäèöà

Ýòî – ìàõàîí. Î÷åíü ðåäêàÿ áàáî÷êà, îáèòàþùàÿ ó íàñ.

À âîò ìåãàëîïèãèäà.

Ó íåå äàæå ãóñåíèöû ïóøèñòûå

Äàæå òàêèå ïðèâû÷íûå ñóùåñòâà, êàê áàáî÷êè ñêðûâàþò òàéíû.

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!

Плавунцы — многочисленное (более 4 тысяч видов) семейство водных жуков, обитающих почти во всех регионах мира, кроме самых засушливых. Некоторые способны жить даже подо льдом. Многие из них являются пресноводными хищниками. Научное название насекомого — Dytiscidae. Этот термин происходит от древнегреческого слова dytikos, означающего «тот, кто любит нырять».

Жуки-плавунцы получили широкое распространение по всему миру

Жуки-плавунцы получили широкое распространение по всему миру

От яйца до куколки

Плавунцам, как и всем жукам, присуще развитие с полным превращением. Это означает, что насекомое в процессе жизни проходит четыре стадии:

- яйцо;

- личинка;

- куколка;

- имаго (взрослая особь).

Эти насекомые довольно плодовиты. В одной кладке могут быть сотни яиц. Таких кладок за сезон самка успевает сделать много. У плавунцов одни из самых крупных яиц среди жесткокрылых, в длину они могут быть 0,5 см и более. В зависимости от температуры окружающей среды и водоёма личинки выходят из яиц через 1—6 недель.

Личиночная стадия длится от нескольких до десяти недель и зависит от питания и температуры водоёма. Для окукливания насекомые покидают воду и роют нору, передвигаясь по суше с помощью челюстей. Взрослые жуки вылупляются из куколки через 2—5 недель.

Плавунцы весьма чувствительны к условиям окружающей среды

Плавунцы весьма чувствительны к условиям окружающей среды

Абсолютный хищник

Личинки этого вида — плохие соседи для всех обитателей водоёма и одни из самых свирепых существ в прудах. Их образно называют тиграми мира насекомых. На голове личинки расположены крупные серповидные челюсти, способные с лёгкостью пронзить добычу. Они не предназначены для измельчения пищи и откусывания, но зато ими можно намертво прикрепиться к жертве.

Строение челюстей личинки плавунца значительно сложнее мощных клещей. Вдоль внутренней стороны каждой хитиновой мандибулы тянутся каналы, ведущие в ротовую полость. Эти особенности ротового аппарата обусловлены внекишечным пищеварением, таким же, как у многих пауков.

Через каналы личинка отрыгивает из пищевода в свою жертву ядовитую жидкость, обладающую нервно-паралитическим действием. После того как добыча перестаёт сопротивляться, хищник отрыгивает новую порцию, но уже с сильными пищеварительными свойствами. Последняя способна разрушать ткани до разжиженной массы. Расширяя и сжимая глотку, личинка жука плавунца словно насосом высасывает всё, что поддалось действию её пищеварительного сока. Едва закончив трапезу, прожорливая личинка снова голодна и сразу приступает к охоте. Даже сотня головастиков в день не всегда может насытить хищника.

Жуки-плавунцы являются абсолютными хищниками, чем представляют большую опасность водной фауне

Жуки-плавунцы являются абсолютными хищниками, чем представляют большую опасность водной фауне

Взрослая особь

Несмотря на то, что плавунец теряет жабры в личиночной стадии, имаго отлично приспособлено для жизни в водоёме. Жуки небольших размеров могут неделями не всплывать на поверхность, используя пузырьки кислорода, выделяемые водными растениями. Кроме того, насекомое способно делать запасы под надкрыльями.

Крупные представители вынуждены выныривать чаще, принимая характерное положение на поверхности. Они как будто висят на зеркале воды, высовывая заднюю часть тельца на воздух. Кислород проникает в трахеи, расположенные под жёсткими крыльями. Всасываемый воздух необходим жукам не только для дыхания. Он помогает им сбалансировать гидростатическое давление на различных глубинах.

В прямой кишке насекомого находится специальный мешок, который помогает ему управлять плавучестью и легко переходить от водной среды к воздушной. Способ его применения похож на использование балласта на подводных лодках. Заглатывая жидкость, насекомое наполняет мешок, тем самым позволяя себе без труда преодолеть поверхностное натяжение воды при погружении. Освобождая кишку от жидкости, жук всплывает. Добравшись до твёрдой поверхности, он уже готов к полёту.

Для дыхания под водой жуки-плавунцы сохраняют пузырьки воздуха на своих крыльях

Для дыхания под водой жуки-плавунцы сохраняют пузырьки воздуха на своих крыльях

Плавунцы — отличные летуны. Для них не представляет сложности изменить место жительства при отсутствии питания или пересыхании водоёма. Распространение вида и колонизация новых прудов происходят в основном по воздуху. Взрослые особи не менее плотоядны, чем личинки. Их рацион:

- головастики;

- личинки насекомых;

- падаль;

- мелкая рыба и мальки;

- другие некрупные обитатели водоёмов.

Жуки-плавунцы защищаются с помощью специальных выделений из своих сальных желез

Жуки-плавунцы защищаются с помощью специальных выделений из своих сальных желез

Жуки наделены сложными железами, расположенными в грудном и брюшном отделах. Эти органы выделяют специфические вещества, которыми насекомое пользуется в разных комбинациях. Выделения обладают токсичными, противомикробными, фунгицидными, водоотталкивающими и способствующими смачиванию свойствами. Они помогают насекомому бороться с паразитами и уверенно перемещаться в разных средах обитания.

Приспособленность к водному образу жизни выдают не столько способности «висеть» на поверхности воды, сколько ноги плавунца. Последние напоминают большие вёсла.

Кроме того, в отличие от ног наземных жуков, задняя пара у плавунца способна двигаться синхронно. Это позволяет насекомому резко ускоряться под водой. Остальные конечности не менее специализированы: первые две пары великолепно приспособлены для захвата и удержания добычи.

В этом видео показано как большой жук-плавунец поедает рыбу:

Этого жука можно встретить почти во всех обитаемых водоёмах Евразии, обеих Америк, Австралии, Африки и даже Антарктики. Внешне он кажется вполне безобидным, но многие виды способны выделять токсичные секреты. Известны случаи успешных нападений жука на мелких птиц и животных. Поэтому нужно помнить, что плавунец — хищное насекомое. Даже если тебе очень хочется рассмотреть его поближе, стоит помнить об осторожности и не брать его голыми руками.

Автор:

25 декабря 2016 12:39

Продолжим серию про суперхищников, сегодня всем известные жуки-плавунцы.

В мировой фауне встречаются более 4000 видов этих жуков. В российской фауне встречаются около 300 видов из 14 триб.

Жук-плавунец умеет летать по воздуху и передвигаться по суше, но все же его стихия — вода. Здесь он занимается главным делом жизни — охотой. Свои жертвы он не убивает, а поедает живьем.

Мы же поговорим о самом типичном в наших местах, плавунце окаймленном.

Плавунцы хорошо приспособились к существованию в водной среде. Веслами им служит пара задних ног, которые на концах расширены и густо усажены волосками, что значительно увеличивает гребную поверхность. Жуки рассекают воду, подобно подводной лодке. Без всяких усилий они всплывают на поверхность, так как тело их легче воды, спуск же ко дну требует энергичных движений. Чтобы удержаться на дне, жуку необходимо уцепиться за какой-нибудь подводный предмет. Он это делает при помощи двух пар передних ног, каждая из которых снабжена на конце двумя острыми крючками-зацепками.

Дыхательные отверстия спрятаны под надкрыльями. Жук прекрасно плавает в воде, это его родная стихия. На водной глади небольшого водоема частенько можно увидеть, как вплывет большой и темный жук. Он висит в воде, выставив на поверхность конец брюшка. Затем быстро ныряет обратно, выпустив пузырек, наполненный воздухом. Иногда можно встретить плавунца на суше или на дороге неподалеку от водоема. Это объясняется тем, что у жука есть развитые крылья, которые помогают ему временами улетать от места постоянного обитания.

Жук является настоящим хищником. Он ловит улиток, головастиков, насекомых и их личинок, мальков рыб. Может нападать и на более крупные организмы: тритонов и лягушек. Если плавунцов в водоеме слишком много, они могут уничтожить всю рыбу.

Поедают также икру, отложенную на мелководье, и быстро расправляется с рыбьими мальками. Плавунец — настоящий обжора среди насекомых. Избыток съеденной пищи часто мешает ему подняться на поверхность воды, тогда от прилагает массу усилий, гребя ногами, но выбраться наверх не может. Тогда жук отрыгивает лишнюю пищу из переполненно?