Виды суждений и их польза

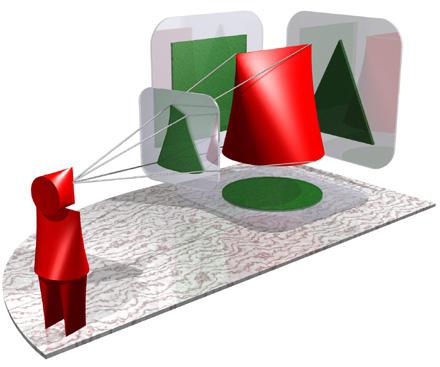

Кант соглашается с Декартом в том, что логической формой знания является суждение. Если это так, то вопрос о сфере законного применения разума предполагает прежде всего рассмотрение видов суждений и их познавательных возможностей.

Априорные суждения – это суждения, безусловно независимые от всякого опыта. Суждение будет условно-независимым от опыта в том случае, если мы не проверяем его истинность на личном опыте, а полагаемся на опыт других. Пример суждения, безусловно независимого от всякого опыта: «Все тела обладают протяженностью» (по определению, тело – то, что обладает пространственными характеристиками).

Апостериорные суждения – это суждения, зависящее от опыта. Например, «Луна – ближайшее к земле небесное тело». Без обращения к созерцанию мы не могли бы измерить расстояние, отделяющее Луну от Земли. Кроме того, будучи привязаны к наличному опыту, такие суждения могут быть опровергнуты новым опытом.

В аналитических суждениях мы приписываем понятию то свойство, которое в нем уже мыслилось. Например, у Сократа в понятии «человек» уже содержится свойство разумности, поэтому суждение «Человек обладает разумностью» – это аналитическое суждение. В аналитическом суждении предикат (определенное свойство) в неявном виде уже содержится в субъекте (определяемом предмете).

В синтетических суждениях мы выходим за пределы понятия и соотносим с ним нечто иное, то, что в нем не мыслилось. Если вместе с Фр.Ницше мы утверждаем «Человека должен сменить Сверхчеловек», то это – синтетическое суждение: в понятии «человек» не содержится понятие «Сверхчеловека». Иначе говоря, мы приписываем понятию А свойство (предикат), которое в нем не мыслилось (понятие В).

Виды суждения имеют различную познавательную ценность. Априорные и аналитические суждения имеют всеобщий и необходимый характер (имеют силу всегда и везде), но они не продуктивны, то есть не производят нового знания. Апостериорные и синтетические суждения продуктивны, но они не обладают всеобщим и необходимым характером.

В то же время мы знаем, что наука формулирует положения, которые дают новое знание и одновременно обладают характером всеобщности и необходимости. Значит должна существовать логическая форма (особый вид суждений), в которой эти положения могут быть сформулированы? По мысли Канта такой формой являются синтетические априорные суждения.

Например, суждение «Все, что происходит в мире, имеет причину» не является аналитическим (в понятии события не содержится понятие причины), при этом оно выражает необходимость и строгую всеобщность, что не может быть дано в опыте.

В математике все арифметические и геометрические положения одновременно и априорны, и синтетичны. Например, сумму чисел невозможно получить, не прибегнув к созерцанию, и все же результат правильного сложения является необходимым и всеобщим. Точно так же созерцание требуется для геометрического суждения «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками». Ведь «прямая» — это качественное понятие, а «расстояние между двумя точками» — количественное.

Точно так же одновременно априорны и синтетичны положения естествознания. Например, суждение «При всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным» не аналитично, тем не менее, оно обладает всеобщностью и необходимостью.

Мы подошли к решающему вопросу: можно ли установить критерий обоснованности априорных синтетических суждений, из которых, как мы теперь знаем, состоит научное знание? Лишь при положительном ответе можно всерьез говорить о статусе знания, о законности его предметных сфер, о границах и, наконец, о ценности. Прежде чем перейти к ответам на эти вопросы, посмотрим, каково основание различных форм суждений?

Основание аналитических априорных суждений устанавливается без особых проблем: эти суждения основываются на принципе тождества и принципе запрета на противоречие. В суждении “Тело не протяженно” сразу очевидно противоречие, как если бы было сказано: “тело не есть тело” (ведь понятие телесности синоним понятия протяженности).

В основании синтетических апостериорных суждений, очевидным образом, лежит опыт, что и дает новое знание.

Напротив, априорные синтетические суждения не опираются ни на принцип тождества, ни на принцип запрета на противоречие, ведь между субъектом и предикатом нет равенства. В то же время, будучи априорными, они не могут отсылать к опыту как своему основанию. Более того, они необходимы и всеобщи, а все, основанное на опыте, лишено этих регалий. Так что же такое это непостижимое X, на которое опирается интеллект, ищущий вне понятия А некий предикат В, не теряя надежды найти его? Открытие этого инкогнито станет ядром критической теории познания.

Суждение является формой мышления, утверждающей или отрицающей что-либо о существовании предметов, о связях между ними и их свойствами, а также об отношениях между предметами.

Примеры суждений: «Волга впадает в Каспийское море», «А.С. Пушкин написал поэму «Медный всадник», «Уссурийский тигр занесен в Красную книгу», и т.д.

Структура суждения

Суждение включает в себя следующие элементы: субъект, предикат, связка и квантор.

- Субъект (лат. subjektum – «лежащий в основе») – то, о чем говорится в данном суждении, его предмет («S»).

- Предикат (лат. praedicatum – «сказанный») – отражение признака предмета, то, что говорится о субъекте суждения («Р»).

- Связка – отношение, между субъектом («S») и предикатом («Р»). Определяет наличие/отсутствие у субъекта какого-либо свойства, выраженного в предикате. Может как подразумеваться, так и обозначается знаком «тире» либо словами «является» («не является»), «имеется», «есть», «суть» и др.

- Квантор (кванторное слово) определяет объем понятия, к которому относится субъект суждения. Стоит перед субъектом, но может также и отсутствовать в суждении. Обозначается такими словами, как «все», «многие», «некоторые», «ни один», «никто» и др.

Истинные и ложные суждения

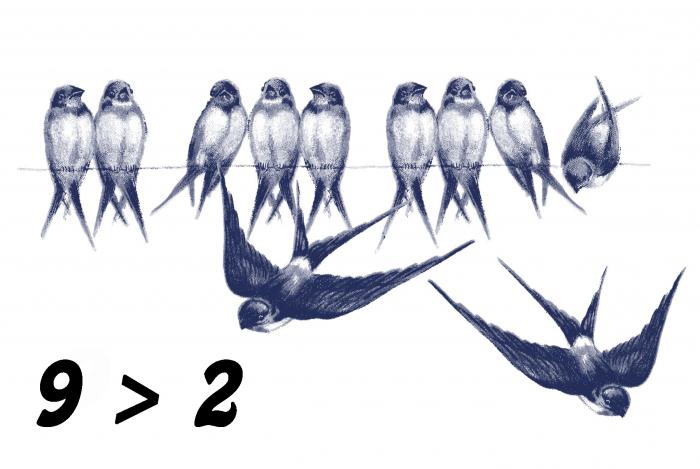

Суждение является истинным в том случае, когда наличие признаков, свойств и отношений предметов, утверждаемых/отрицаемых в суждении, соответствует действительности. Например: «Все ласточки – птицы», «9 больше 2-х» и т. д.

Если утверждение, содержащееся в суждении, не соответствует действительности, мы имеем дело с ложным суждением: «Солнце вращается вокруг Земли», «Килограмм железа тяжелее, чем килограмм ваты» и др. Правильные суждения составляют основу правильных умозаключений.

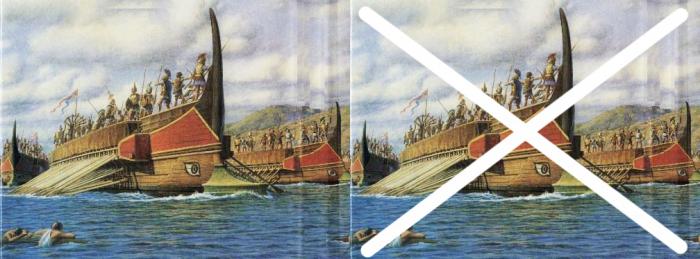

Однако помимо двузначной логики, в которой суждение может быть либо истинным, либо ложным, существует также многомерная логика. Согласно ее условиям, суждение может быть еще и неопределенным. Особенно это касается будущих единичных суждений: «Завтра произойдет / не произойдет морское сражение» (Аристотель, «Об истолковании»). Если предположить, что это истинное суждение, то морское сражение завтра уже не может не произойти. Следовательно, необходимо, чтобы оно произошло. Либо наоборот: утверждая, что данное суждение в настоящий момент является ложным, мы тем самым делаем необходимой невозможность завтрашнего морского сражения.

Суждения по типу высказывания

Как известно, по типу высказывания выделяют три типа предложений: повествовательное, побудительное и вопросительное. Например, предложение «Я помню чудное мгновенье» относится к повествовательному типу. Целесообразно предложить, что такое суждение также будет повествовательным. Оно содержит определенную информацию, сообщает об определенном событии.

В свою очередь, вопросительное предложение содержит в себе вопрос, подразумевающий ответ: «Что день грядущий мне готовит?» При этом оно ничего не констатирует и не отрицает. Соответственно, утверждение, что такое суждение является вопросительным, ошибочно. Вопросительное предложение в принципе не содержит в себе суждения, так как вопрос не может дифференцироваться по принципу истинности/ложности.

Побудительный тип предложений образуется в том случае, когда имеет место определенное побуждение к действию, просьба либо запрет: «Восстань, пророк, и видь, и внемли». Что касается суждений, то по мнению одних исследователей, они не содержатся в предложениях подобного типа. Другие же считают, что речь идет о разновидности модальных суждений.

Качество суждения

С точки зрения качества, суждения могут быть как утвердительными (S есть P), так и отрицательными (S не есть P). В случае с утвердительным суждением, с помощью предиката субъекту придается определенное свойство(-ва). Например: «Леонардо да Винчи – итальянский живописец, архитектор, скульптор, ученый, естествоиспытатель, а также изобретатель и писатель, крупнейший представитель искусства Возрождения».

В отрицательном суждении, напротив, свойство от субъекта отнимается: «Теория 25-го кадра Джеймса Вайкери не имеет экспериментального подтверждения».

Количественная характеристика

Суждения в логике могут иметь общий характер (относящиеся ко всем предметам данного класса), частные (к некоторым из них) и единичные (когда речь идет о предмете, существующем в единственном экземпляре). Например, можно утверждать, что такое суждение, как «Ночью все кошки серы» будет относиться к общему виду, поскольку оно затрагивает всех представителей кошачьих (субъект суждения). Утверждение же «Некоторые змеи не являются ядовитыми» – пример частного суждения. В свою очередь, суждение «Чуден Днепр при тихой погоде» является единичным, так как речь идет об одной конкретной реке, существующей в единственном виде.

Простые и сложные суждения

В зависимости от структуры, суждение может относиться к типу простых или сложных. Структура простого суждения включает в себя два связанных между собой понятия (S-P): «Книга – источник знаний». Также существуют суждения с одним понятием – когда второе только подразумевается: «Смеркалось» (P).

Сложный вид образуется посредством соединения нескольких простых суждений.

Классификация простых суждений

Простые суждения в логике могут быть следующих видов: атрибутивные, суждения с отношениями, экзистенциальные, модальные.

Атрибутивные (суждения-свойства) направлены на утверждение/отрицание наличия у предмета определенных свойств (атрибутов), видов деятельности. Данные суждения имеют категорическую форму и не подвергаются сомнению: «Нервная система млекопитающих состоит из головного мозга, спинного мозга и отходящих нервных путей».

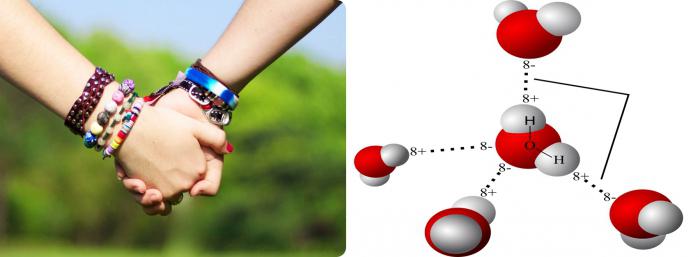

В суждениях с отношениями рассматриваются определенные отношения между предметами. Они могут иметь пространственно-временной контекст, причинно-следственный и др. Например: «Старый друг лучше новых двух», «Водород легче углекислого газа в 22 раза».

Экзистенциальное суждение – это утверждение существования/несуществования предмета (как материального, так и идеального): «Нет пророка в своем отечестве», «Луна является спутником Земли».

Модальное суждение – это форма утверждения, в составе которого присутствует определенный модальный оператор (необходимо, хорошо/плохо; доказано, известно/неизвестно, запрещено, верю, и др.). Например:

- «В России необходимо проведение образовательной реформы» (алетическая модальность – возможность, необходимость чего-либо).

- «Каждый имеет право на личную неприкосновенность» (деонтическая модальность – нравственные нормы общественного поведения).

- «Небрежное отношение к государственному имуществу приводит к его утрате» (аксиологическая модальность – отношение к материальным и духовным ценностям).

- «Мы верим в вашу невиновность» (эпистемическая модальность – степень достоверности знаний).

Сложные суждения и виды логических связок

Как уже отмечалось, сложные суждения состоят из нескольких простых. В качестве логических связок между ними выступают такие приемы, как:

- Конъюнкция (а ʌ b – соединительные суждения). Суждения-конъюнкты имеют связку «и»: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

- Дизъюнкция (a v b – разделительные суждения). В качестве составных элементов используются суждения-дизъюнкты, в качестве связки – союз «или». Например: «Истец вправе увеличить или уменьшить размер исковых требований».

- Импликация (a → b – суждение-следствие). Если в структуре сложного суждения выделяется посылка и следствие, то можно утверждать, что такое суждение относится к импликативным. В качестве связки в данном виде используются такие союзы, как «если…то». Например: «Если через проводник пропустить электрический ток, то проводник нагреется», «Хочешь быть счастливым – будь им».

- Эквиваленция (a ≡ b – тождественные суждения). Имеет место в том случае, когда значения a и b совпадают (либо оба истинны, либо оба ложны): «Человек создан для счастья, как птица для полета».

- Отрицание (¬a, ā – суждение-инверсия). Каждому исходному утверждению ставится в соответствие составное утверждение, отрицающее исходное. Осуществляется с помощью связки «не». Соответственно, если исходное утверждение выглядит так: «Бык реагирует на красный свет» (а) – то отрицание будет звучать как: «Бык НЕ реагирует на красный свет» (¬a).

§ 3. Виды простых суждений

Для уяснения сущности суждения, а также его роли в познавательно-практической деятельности юриста большое значение имеет его классификация. Суждения делятся на простые и сложные.

Простым называется суждение, выражающее связь двух понятий или выраженное одним понятием, когда второе подразумевается, лишь мыслится. Например, «Сидоров имеет высшее юридическое образование», «Ночь», «Моросит». Суждение, состоящее из нескольких простых суждений, называется сложным. Например, «Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния». Это суждение состоит из двух простых: «Преступность деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния» и «Наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния».

Простые суждения классифицируются по следующим основаниям.

1. По объему субъекта (по количеству):

Единичные – суждения, включающие утверждение или отрицание об одном предмете субъекта рассуждения. Их формула:

Это S есть (не есть) Р

Так, выражение «Московский гуманитарно-экономический институт готовит квалифицированных юрисконсультов» – единичное суждение, так как объем субъекта – «Московский гуманитарно-экономический институт» -включает конкретное высшее учебное заведение.

Частные – суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается о части предметов некоторого класса. Эта часть может быть определенной и неопределенной. В зависимости от данного обстоятельства частные сужения подразделяются на определенные и неопределенные.

Определенное частное суждение содержит знание и о той, и о другой части субъекта суждения. Оно имеет такую логическую схему:

Только некоторые S есть (не есть) Р

Например, «Только некоторые правовые концепции базируются на философских принципах».

Логическая схема неопределенного суждения такова:

Некоторые S есть (не есть) Р

Квантор «некоторые» придает ему неопределенность. Например: «Некоторые проблемы юриспруденции носят философский характер».

Общие – суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается о каждом предмете данного класса. Логические схемы таких суждений имеют вид:

Все S есть Р или Ни одно S не есть Р

Например, «Каждая страна имеет свой гимн» является общим суждением, так как объем субъекта включает весь класс отображаемых предметов.

2. По качеству связки (по качеству) суждение может быть утвердительным или отрицательным.

Утвердительное суждение выражает принадлежность предмету некоторого признака. Например, «Лицо, виновное в совершении преступления, привлекается к уголовной ответственности».

Отрицательное суждение выражает отсутствие у предмета некоторого признака. Например, «Некоторые противоправные действия не являются преступлениями».

При этом следует различать отрицательное суждение, (например, «Захватническая война не имеет законного основания») и негативную форму выражения утвердительного суждения (например, «Захватническая война незаконна»). Такого вида суждения не всегда идентичны.

3. По содержанию предиката суждение делится на суждение свойства (атрибутивное), суждение отношения (релятивное) и суждение существования (экзистенциальное).

Суждение свойства (атрибутивное суждение) отражает принадлежность или не принадлежность предмету мысли того или иного свойства, состояния. Например, «Прокурор – это человек, имеющий специальное юридическое образование».

Суждение отношения (релятивное суждение) выражает различные связи между предметами мысли по месту, времени, причиной зависимости. Например, «Благополучие государства зависит от законов» (Аристотель).

Суждение существования (экзистенциальное суждение) указывает на факт наличия или отсутствия того или иного предмета мысли. К таким суждениям относятся, например, «Нет преступления без указания о том в законе» или «Не существует абсолютной повторяемости явлений».

В классической логике различают также категорическое суждение, в котором утверждение или отрицание выражается без формулировки каких-либо условий и без каких-либо вариантов. Обычно к категорическим относят все атрибутивные суждения.

Таковы основные виды простых суждений. Любое суждение имеет количественную и качественную определенность. Поэтому в логике применяется объединенная классификация суждений по количеству и но качеству. В результате получаем четыре вида суждений: общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и частноотрицательные. Рассмотрим их подробно.

Общеутвердительное суждение – общее по объему субъекта и утвердительное по качеству связки. Его логическая структура: «Все S есть Р», а символом служит латинская буква «А». Примером является суждение: «Все адвокаты – юристы».

Общеотрицательное суждение – общее по объему субъекта и отрицательное по качеству связки. Его логическая структура: «Ни одно S не есть Р». Символом общеотрицательных суждений служит буква «Е». Например, «Ни один подложный документ не является доказательством».

Частноутвердительное суждение – частное по объему субъекта и утвердительное по качеству связки. Его логическая структура: «Некоторые S есть Р». Символом частноутвердительных суждений служит латинская буква «I». Примерами таких суждений являются: «Некоторые студенты — юристы» или «Некоторые писатели – фронтовики».

Частноотрицательное суждение — частное по объему субъекта и отрицательное по качеству связки. Его логическая структура: «Некоторые S не есть Р», а символом служит буква «О». Примерами частноотрицательных являются следующие суждения: «Некоторые европейские страны не являются членами НАТО» или «Некоторые люди не являются юристами».

Единичные суждения в объединенной классификации приравниваются к общим суждениям, например, «Московская прокуратура проводит расследование», так как имеется в виду весь объем субъекта.

С отношениями объемов терминов в суждении связана проблема их распределенности.

Распределенным термин считается тогда, когда он взят в полном объеме. Термин считается нераспределенным, если он взят в части объема. Исследование распределенности терминов суждения — это не формальная логическая операция, а подтверждение правильной связи субъекта и предиката в суждении, то есть ее соответствия объективному отношению самих предметов. Рассмотрим, как распределены термины в суждениях А, Е, I и О на конкретных примерах.

В общеутвердительном суждении «Все адвокаты – юристы» объем предиката «юристы» шире объема субъекта «адвокаты». Объемные отношения субъекта и предиката в таких суждениях можно изобразить в виде указанной круговой схемы. Из нее видно, что объем S составляет только часть объема Р, так что кроме S в объем Р могут входить объемы других понятий (в приведенном примере это могут быть «прокуроры», «следователи» и т.д.), значит S – распределен, а Р – не распределен.

Во многих общеутвердительных суждениях (во всех правильных определениях) субъект и предикат будут равнозначными понятиями. Например, «Арендная плата – сумма, выплачиваемая арендатором за пользование арендуемым имуществом». В таких суждениях объемы терминов совпадают, так как они взяты в полном объеме, то есть распределены.

Следовательно, в общеутвердительных суждениях субъект распределен, а предикат не распределен или оба термина распределены.

Общеотрицательное суждение – «Ни один подложный документ не является доказательством». Полная несовместимость субъекта «подложный документ» и предиката «доказательство», как наглядно показано на схеме, характерна для всех общеотрицательных суждений, то есть их объемы полностью исключают друг друга, они всегда распределены.

В частноутвердительном суждении «некоторые студенты – юристы» субъект «студенты» и предикат «юристы» – пересекающиеся понятия, их объемы, как показано на схеме, частично совпадают, то есть каждый термин взят в части объема, а значит — не распределен.

Однако в некоторых частноутвеpдительных суждениях обьем субъекта шире объема предиката.

Например, «Некоторые студенты – отличники». Объем предиката «отличники» здесь входит в объем субъекта «студенты», так как кроме отличников есть студенты хорошисты, троечники и т. д., поэтому объем субъекта только частично совпадает с объемом предиката – значит, в данном случае субъект не распределен, а предикат распределен.

Следовательно, в частноутвердительных суждениях субъект и предикат не распределены или предикат распределен, а субъект не распределен. Объемные отношения субъекта и предиката в частноотрицательных суждениях, например «Некоторые европейские государства не являются членами НАТО», напоминают аналогичные схемы в частноутвердительных суждениях с той лишь разницей, что в тех случаях речь идет о совпадающей части объемов терминов, а в частноотрицательных – о несовпадающей части объема субъекта с объемом предиката.

Следовательно, в частноотрицательных суждениях субъект не распределен, а предикат распределен в обоих случаях.

На основе произведенного анализа суждений по объединенной классификации сформулируем правила распределенности терминов:

1. В общеутвердительных суждениях субъект распределен, а предикат не распределен. Распределенными оба термина будут в случае их равнозначности.

2. В общеотрицательных суждениях оба термина всегда распределены, они полностью исключают друг друга, являются несовместимыми понятиями.

3. В частноутвердительных суждениях оба термина не распределены, если они выражены пересекающимися понятиями. Если же в частноутвердительном суждении предикат подчинен субъекту, тогда предикат будет распределен.

4. В частноотрицательных суждениях субъект не распределен, а предикат всегда распределен.

5. В единичных суждениях термины распределены так же, как и в соответствующих общих суждениях.

Для запоминания распределенности терминов в суждениях приведем следующую таблицу, обозначив распределенность термина знаком «+», нераспределенность – знаком «-».

| Вид суждения Термин | А | Е | I | |

| S | + | + | – | – |

| Р | -(+) | + | -(+) | + |

Таким образом, субъект всегда распределен в общих суждениях и не распределен в частных суждениях; но предикат распределен в отрицательных суждениях и не распределен в утвердительных суждениях. Исключение составляют некоторые общеутвердительные и частноутвердительные суждения, у которых предикат может быть распределен.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

§ 3. Виды простых суждений

Для уяснения сущности суждения, а также его роли в познавательно-практической деятельности юриста большое значение имеет его классификация. Суждения делятся на простые и сложные.Простым называется суждение, выражающее связь двух понятий или

§ 4. Модальность суждений: сущность и виды

Модальность – это явно или неявновыраженная в суждении дополнительная информация о логическом или фактическом статусе суждения, о регулятивных, оценочных, временных и других его характеристиках.Наиболее важными и

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ИСТИН

Философские положения являются чрезвычайно общими, но «общие положения» и «общие фразы» не синонимы. Чтобы успешно регулировать познание мира представителями частных наук, общие положения философии должны быть одновременно очень

2.3. Виды суждений

Обычно суждения подразделяют на три вида.1. Атрибутивные суждения – это суждения, в которых предикат представляет собой какой-либо существенный, неотъемлемый признак или атрибут (лат. аttributum) субъекта. Например, суждение: Все воробьи – это птицы –

2.7. Преобразование простых суждений

Логическая операция преобразования простого суждения предполагает изменение его формы, или структуры, но не содержания. В результате преобразования простого суждения его содержание должно оставаться неизменным. Распределенность

§ 2. ВИДЫ И СОСТАВ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ

Различают следующие виды простых суждений: 1) атрибутивные суждения, 2) суждения с отношениями и 3) суждения существования (экзистенциональные).1. Атрибутивным (от латинского attributio — «свойство», «признак») называется суждение о признаке

Глава VII ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ. ВЫВОДЫ ИЗ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ

§ 1. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. ВИДЫ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ

В процессе познания мы приобретаем новые знания. Некоторые из них — непосредственно, в результате воздействия предметов внешнего мира на органы

1. Непосредственные умозаключения из простых суждений

Непосредственные умозаключения можно получать прежде всего из простых суждений — как атрибутивных, так и реляционных. Применительно к атрибутивным суждениям это достигается двояким путем: 1) через преобразование

Глава III. Дедукция. Опосредованные умозаключения из простых суждений

Опосредованные умозаключения, состоящие из нескольких (двух и более) посылок, тоже бывают различных видов.Прежде всего выделяются опосредованные умозаключения из простых суждений (им и посвящена

1. Виды простых суждений

Виды суждений по характеру связки (по качеству)1. Определите качество следующих суждений:

«Кит — млекопитающее».

«Кит не есть рыба».

«Кит есть не рыба, а млекопитающее».

«Язык — орудие общения между людьми».

«Невежество — не аргумент»

1. Непосредственные умозаключения из простых суждений

Непосредственные умозаключения через преобразование суждений1. Правильно ли сделаны следующие непосредственные умозаключения через обращение суждений:

«Все таможни — правоохранительные органы. Следовательно,

Глава III. Дедукция. Опосредованные умозаключения из простых суждений

1. Простой категорический силлогизм

Структура простого категорического силлогизма1. Выделите структуру (посылки и заключение, больший, меньший и средний термины, б?льшую и меньшую посылку) простого

1. Понятие и виды простых суждений

Как известно, все суждения можно разделить на простые и сложные. Практически все суждения, приведенные выше, являются простыми. Простые суждения можно определить по контрасту со сложными. Последние состоят из нескольких простых

Как проводили биологическую эволюцию: виды-инкубаторы и виды-выводки

Материалистическая наука полагает, что всё на свете происходит без сверхъестественных вмешательств. В частности, совершенно естественно происходит и биологическая эволюция, причём новые

§ 21. Различные виды отрицательных суждений

Отрицание следует за различными формами положительного суждения, и своим предметом оно имеет различные отношения между субъектом и предикатом, которые выражают различный смысл единства обоих. Поэтому там, где суждение