Сода или дрожжи вред или польза и вред

Ïîïàëñÿ ìíå â ñîöñåòÿõ òàêîé ïîñò:

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, âðà÷-íàòóðîïàò, Âèêòîð Õðóùåâ:

“ß èñêëþ÷èë èç ñâîåãî (è ñâîèõ ïàöèåíòîâ) ïèòàíèÿ ñîâðåìåííûé õëåá.

Äåëî â òîì, ÷òî åñëè ìû åäèì äðîææåâîé õëåá, òî äðîææè, ïîïàäàÿ â íàøó êðîâü, íà÷èíàþò ðàçìíîæàòüñÿ, ïîòðåáëÿþò íàøè âèòàìèíû, ìèêðîýëåìåíòû, áåëêè.

È â òîæå âðåìÿ îíè âûäåëÿþò ïðîäóêòû ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè òîêñèíû ò. å. äðîææè ïàðàçèòèðóþò â íàøåì îðãàíèçìå. È âîò ñîâðåìåííûé õëåá ÿ ñ÷èòàþ îäíèì èç ñàìûõ ñòðàøíûõ èçîáðåòåíèé ÷åëîâå÷åñòâà.

Ñîâðåìåííûå äðîææè âî âðåìÿ âûïå÷êè óõîäÿò â êàïñóëû èç êëåéêîâèíû. À â êèøå÷íèêå îñâîáîæäàþòñÿ èç ýòèõ êàïñóë è ïîâðåæäàþò ñëèçèñòóþ, íàðóøàþò íîðìàëüíóþ ìèêðîôëîðó êèøå÷íèêà. Áîëåå òîãî, îíè ïàðàçèòèðóþò íå òîëüêî â êèøå÷íèêå, íî â ïëàçìå êðîâè æèâóò è ñâîáîäíî ðàçìíîæàþòñÿ (â îñíîâíîì ïî÷êîâàíèåì).

Ýòî ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ ðàçëè÷íûìè òèïàìè èíòîêñèêàöèè,

ãðèáêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè, íàðóøåíèåì èììóíèòåòà,

÷òî ìîæåò ïðèâåñòè êî ìíîãèì õðîíè÷åñêèì áîëåçíÿì è îïóõîëåâûì ïðîöåññàì.

È åñëè ïðåêðàòèòü åñòü ñîâðåìåííûé äðîææåâîé õëåá

òî, òîëüêî ÷åðåç 5 ëåò ìû íå îáíàðóæèì äðîææåâûõ êëåòîê â ïëàçìå êðîâè.

Äî 40-âûõ ãîäîâ ÕÕ âåêà èñïîëüçîâàëèñü äðîææè ñîâñåì äðóãîãî âèäà. Èõ åùå íàçûâàëè “õìåëåâûìè”.

Ýòè äðîææè íå ÿâëÿëèñü àíòàãîíèñòàìè ÷åëîâå÷åñêîé ñèìáèîòè÷åñêîé ìèêðîôëîðû (ò.å., íå óáèâàëè ïîëåçíûõ áàêòåðèé, îáèòàþùèõ â òîëñòîì êèøå÷íèêå),

íî òåñòî âîñõîäèëî îêîëî ñóòîê, ÷òî íå óñòðàèâàëî õëåáîï¸êîâ.

×òîáû èíòåíñèôèöèðîâàòü ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ,

íà÷àëè èñïîëüçîâàòü äðîææè ñîâñåì äðóãîãî ðîäà,

êîòîðûå îôèöèàëüíî (è ýòî îòêðûòàÿ èíôîðìàöèÿ)

ñ÷èòàþòñÿ “óñëîâíî ïàòîãåííûìè ìèêðîîðãàíèçìàìè”,

ò.å. òàêèìè, êîòîðûå âûçûâàþò çàáîëåâàíèÿ ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ, ýòî òî, ÷òî ñåé÷àñ íàçûâàþò “òåðìîôèëüíûìè äðîææàìè”.

Òåñòî âñõîäèò íà òàêèõ äðîææàõ ïðèìåðíî çà ÷àñ.

Òåðìîôèëüíûå äðîææè, êîòîðûå ñåé÷àñ èñïîëüçóþòñÿ â õëåáîïå÷åíèè ÿâëÿþòñÿ ÀÍÒÀÃÎÍÈÑÒÀÌÈ ÑÈÌÁÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÈÊÐÎÔËÎÐÛ ×ÅËÎÂÅÊÀ.

Ýòî çíà÷èò, òî, ÷òî âûäåëåíèÿ ýòèõ äðîææåé óáèâàþò â òîëñòîì êèøå÷íèêå òåõ ìèêðîáîâ, êîòîðûå â íîðìå äîëæíû ïðîäóöèðîâàòü âèòàìèíû, íåçàìåíèìûå àìèíîêèñëîòû, ïîëåçíûå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà è ìíîãîå äðóãîå, íåîáõîäèìîå ÷åëîâå÷åñêîìó òåëó äëÿ ïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ò. å. äëÿ ÇÄÎÐÎÂÜß.

Ñóùåñòâóåò îêîëî 500 âèäîâ äðîææåâûõ ãðèáîâ.

Ñàìûõ îïàñíûõ äëÿ ÷åëîâåêà îêîëî 30.

ïîñëåäíèå ãîäû ãðèáêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè áîëåþò ïîãîëîâíî, ïî÷òè âñå, ïðè÷¸ì àïòå÷íûìè ëåêàðñòâàìè îíè íå ëå÷àòñÿ.

Ïî ðàçëè÷íûì îöåíêàì, ðàñïðîñòðàíåííîñòü ìèêîçîâ îõâàòûâàåò 80% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è 95% äåòñêîãî.

ïîñëåäíèå ãîäû îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ çàáîëåâàåìîñòè ìèêîçàìè íå òîëüêî ó âçðîñëûõ, íî è ó äåòåé. Îñîáåííî ñëîæíûìè, ñèñòåìíûìè ìèêîçàìè”.

Ñ èíòåðåñîì ïðî÷èòàë äàííóþ èíôîðìàöèÿ è ïðèçàäóìàëñÿ, à äåéñòâèòåëüíî ëè âñå òàê ïëîõî? Ïîýòîìó íà÷àë ðûòü èíåò. Âèêèïåäèÿ íå ñèëüíî ïîìîãëà, ïîýòîìó íà÷àë èñêàòü íà ñïåöèôè÷åñêèõ ñàéòàõ, ïîìåøàííûõ íà çäîðîâüå ëþäåé. È òàì íàðûë èíôîðìàöèþ, ðàñêðûâàþùóþ ìíîãèå âîïðîñû, êîåé è äåëþñü ñ âàìè.

1. Òåðìîôèëüíûå äðîææè ýòî ïåêàðñêèå äðîææè, ëþáÿùèå òåïëî, ñïîñîáíûå æèòü ïðè òåìïåðàòóðå â 500 ãð. Ïðàâäà ëè ýòî?

Ýòî âûäóìêà. Âåäü äðîææè ýòî îäíîêëåòî÷íûå ãðèáû. Òå, êòî âíèìàòåëüíî èçó÷àëè áèîëîãèþ â øêîëå, äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî îäíîêëåòî÷íûå ãðèáû ñîñòîÿò èç âîäû è áåëêà. Áåëîê ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 45-50 ãðàäóñîâ ãðàäóñîâ ñâåðòûâàåòñÿ (êîàãóðèðóåò), à âîäà èñïàðÿåòñÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà, êîòîðóþ ñïîñîáíû âûäåðæàòü îòäåëüíûå âèäû äðîææåé ðàâíà 60 ãð. Ñîîòâåòñòâåííî, äðîææè íå ìîãóò âûæèòü ïðè òåìïåðàòóðå 500 ã, à óæ òåì áîëåå «ëþáèòü» åå. Òåñòî æå ïðåâðàùàåòñÿ â õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ ïðè òåìïåðàòóðå 180-220 ã., â öåíòðå ìÿêèøà òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò 96 ãð. Âûâîäû íàïðàøèâàþòñÿ ñàìè ñîáîé: â ïðîïå÷åíîì õëåáå äðîææåâûõ êëåòîê áûòü íå ìîæåò.

2. Çà ÷òî æå òîãäà çàöåïèëèñü æóðíàëèñòû, ÷òîáû ðàçäóòü óòêó ïðî äðîææè, âûäåðæèâàþùèå âûñî÷àéøèå òåìïåðàòóðû?

Îíè çàöåïèëèñü è ïîðÿäêîì ïåðåâðàëè ñëåäóþùèé ôàêò: ÑÏÎÐÛ îòäåëüíûõ ãðèáîâ è áàêòåðèé ìîãóò äîëãî âûäåðæèâàòü ñóõîé æàð äî 120, 180 ãð. (íàïðèìåð, ñïîðû ñåííîé ïàëî÷êè, òåðìîñòîéêè ñïîðû áàöèëë è äð.). Òàêæå â ïðèðîäå ñóùåñòâóþò òàê íàçûâàåìûå ÒÅÐÌÎÔÈËÜÍÛÅ (ñïîñîáíûå áûòü àêòèâíûìè ïðè òåìïåðàòóðå îò 60 ãð.) ÁÀÊÒÅÐÈÈ (íàïðèìåð, âèäà L. delbruckii). Íî äðîææè è â ÷àñòíîñòè ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÛÅ ÄÐÎÆÆÈ âèäà Ñàõàðîìèöåñ öåðåâèçåå (Saccharomyces cerevisiae) ê ýòîìó íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìåþò! Ñåé÷àñ âû ïîéìåòå ïî÷åìó.

Äà, õëåáîïåêàðíûå äðîææè äåéñòâèòåëüíî ñïîñîáíû ðàçìíîæàòüñÿ ñïîðàìè, íî íå òîëüêî ãîðàçäî ÷àùå ïî÷êîâàíèåì. Ðàçìíîæåíèå âîçìîæíî â îñíîâíîì ïðè òåìïåðàòóðå 25-30 ãðàäóñîâ (åñòü îòäåëüíûå, ñïîñîáíûå ðàçìíîæàòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 40, íî ñîñòàâëÿþò îíè íå áîëåå 5% èç 420 ñóùåñòâóþùèõ øòàììîâ). Ïðè ýòîé æå òåìïåðàòóðå, íàñûùÿÿñü êèñëîðîäîì, îíè è âûäåëÿþò óãëåêèñëûé ãàç, ÷òî âûçûâàåò áðîæåíèå (ñîîòâåòñòâåííî, ïóçûðüêè ïîäíèìàþò òåñòî). Íà íàó÷íîì ÿçûêå ýòî áóäåò çâó÷àòü òàê: â êèñëîðîäñîäåðæàùåé ñðåäå äðîææåâûå êëåòêè ôåðìåíòàòèâíî îêèñëÿþò ñàõàðà ñ âûäåëåíèåì óãëåêèñëîãî ãàçà.

Ñïîðû Ñàõàðîìèöåñ öåðåâèçåå ñïîñîáíû âûäåðæèâàòü òåìïåðàòóðû îò 70 äî 80 ãð è íå áîëüøå. (Âåñòíèê ñåâåðî-êàâêàçñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 2006 ¹ 2 (6). Ïîýòîìó åäèíñòâåííûé ñïîñîá, êàêèì îáðàçîì ñïîðû èëè êëåòêè äðîææåé âèäà Ñàõàðîìèöåñ (saccharomyces cerevisiae) ìîãóò îêàçàòüñÿ â ãîòîâîì õëåáå ýòî ÅÃÎ ÍÅÏÐÎÏÅÊÀÍÈÅ. Ïîýòîìó íèêîãäà íå åøüòå ñûðîé, íåïðîïå÷åííûé õëåá!

3. Íî ïî÷åìó èíîãäà ãîòîâûé ïðîïå÷åíûé õëåá áðîäèò, ïîêðûâàåòñÿ ïëåñåíüþ è ïîðòèòñÿ?

Áûâàåò è òàêîå. Ïðè÷èíà òîìó íåñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ íîðì íà ïðîèçâîäñòâå èëè â áûòó êàê âî âðåìÿ èçãîòîâëåíèÿ õëåáà, òàê è âî âðåìÿ åãî òðàíñïîðòèðîâêè è ðåàëèçàöèè. Åñëè ñàíèòàðíûå íîðìû áûëè íàðóøåíû (çàìåñ òåñòà ïðîèçâîäèëñÿ ãðÿçíûìè ðóêàìè, â íåíàäëåæàùåì ïîìåùåíèè è ò.ï.), òî â íåãî ìîãëà ïîïàñòü ñåííàÿ ïàëî÷êà, ñïîðû ëþáûõ ìèêðîñêîïè÷åñêèõ ãðèáîâ, â òîì ÷èñëå è ïåðåíîñÿùèõ òåìïåðàòóðó â 100 è áîëåå ãðàäóñîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, â ìÿêèøå, ãäå òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò ìàêñèìóì 98 ãð., ïðè âûïåêàíèè ñïîðû âûæèâóò. Ïðè òîì, ÷òî êîðêà õëåáîáóëî÷íîãî èçäåëèÿ ñðàçó ïîñëå âûïå÷êè áóäåò ñòåðèëüíîé.

È íåò îñîáîé áåäû, åñëè ñ õëåáîì ýòè ñïîðû ïîïàäóò â çäîðîâûé ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì. Âåäü ðàçìíîæàòüñÿ îíè ìîãóò ëèøü ïðè òåìïåðàòóðå 25-30 ãð, ÷òî àíîìàëüíî äëÿ çäîðîâîãî òåëà â 36,6 ãð (à â êèøå÷íèêå çäîðîâîãî ÷åëîâåêà òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò 39-42 ãð.) . Îäíàêî åñëè ñàíèòàðíûå íîðìû áóäóò íàðóøåíû óæå ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ õëåáà â ïðîöåññå åãî òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ (ïîëîæèëè íà ãðÿçíûé èíâåíòàðü, ðàáî÷èå âçÿëè íåìûòûìè ðóêàìè, íå âîâðåìÿ îñòóäèëè, ïîäâåðãëè äëèòåëüíîìó íàãðåâó íà ñîëíöå è ò.ï.), òî ãðèáû è áàêòåðèè êàê âíîâü ïðèáûâøèå òàê è, âîçìîæíî, çàíåñåííûå â õëåá âî âðåìÿ çàìåñà òåñòà è íàõîäèâøèåñÿ â íåì â íåàêòèâíîì ñîñòîÿíèè, íà÷èíàþò ðàçìíîæàòüñÿ, ò.å. ïðîðàñòàþò. Õëåá ïîäâåðãàåòñÿ ïîð÷å.

Íàïðèìåð, àêòèâíîñòü ñåííîé ïàëî÷êè (åå ñïîðû ïîãèáàþò ëèøü ïðè òåìïåðàòóðå 130 ãð) ñïîñîáíà âûçâàòü òÿíó÷óþ áîëåçíü õëåáà (ïîÿâëÿþòñÿ òÿíó÷èå íèòè è íåïðèÿòíûé çàïàõ, ëèïêîñòü). Òàêîé õëåá ñæèãàþò.

Èëè ïëåñíåâåíèå íàëåòû ñåðîãî, áåëîãî, çåëåíîãî, æåëòîãî, ãîëóáîâàòîãî öâåòîâ. Ïðîèñõîäèò, êîãäà èç îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè íà õëåá ïîïàäàþò ìèêðîñêîïè÷åñêèå ãðèáû ðîäà Aspergillus, Mucor, òàêæå Penicillium è äð. Îíè íà÷èíàþò ðàçìíîæàòüñÿ ïðè 25-30 ãð. è 70-80% âëàæíîñòè. Òàêîé õëåá òîêñè÷åí äëÿ ÷åëîâåêà ïîëíîñòüþ, à íå òîëüêî òàì, ãäå çàìåòíû íàëåòû.

4. Íî êàê æå äðîææè, ãðèáû ïîïàäàþò â ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì?

Âåäü èçâåñòíî, ÷òî îíè âûçûâàþò ïðîöåññû áðîæåíèÿ, êîòîðûå ìû ïåðèîäè÷åñêè âñå îùóùàåì? Ïðåæäå âñåãî, ìû âäûõàåì ñïîðû ýòèõ ãðèáîâ îíè â âîçäóõå ïîâñþäó. Òàêæå îíè ñîäåðæàòñÿ íà ïîâåðõíîñòè ðàñòåíèé (íàïðèìåð, ñïîðû ãðèáîâ, ðàçìíîæàþùèõñÿ íà êëóáíèêå, ñïîñîáíû âûäåðæèâàòü òåìïåðàòóðó â 86 ãð), â ìîëî÷íî-êèñëûõ ïðîäóêòàõ, îáèòàþò â âîäå, ìíîãî èõ â öâåòî÷íîì íåêòàðå. Òàêèì îáðàçîì, åñëè ÷åëîâåê ïîëíîñòüþ îòêàæåòñÿ îò ïîñòóïëåíèÿ äðîææåé ñ õëåáîáóëî÷íûìè èçäåëèÿìè, ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé âèäîâîé ñîñòàâ åãî æåëóäêà (òî÷íåå, ñîäåðæèìîãî æåëóäêà) áóäåò ñîäåðæàòü ìèíèìóì 20 30 âèäîâ äðîææåé òåõ ñàìûõ ñàõàðîìèöåòîâ, íî ïîñòóïàþùèõ óæå ïðè äûõàíèè è èç äðóãîé ïèùè.

À ïðîöåññû áðîæåíèÿ ïðîâîöèðóåò ïèùà, êîòîðàÿ ýòè äðîææè «êîðìèò» -ñàõàð, ìó÷íûå èçäåëèÿ, øëèôîâàííûå êðóïû è ïð. Òàêæå òàêàÿ ïèùà ÿâëÿåòñÿ ïèòàòåëüíîé ñðåäîé äëÿ çîëîòèñòîãî ñòàôèëîêîêêà.

5. À ïðàâäà ëè, ÷òî äðîææè íåáëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàþòñÿ íà çäîðîâüå?

Êàê ìû îòìåòèëè âûøå, äðîææè ýòî ãðèáû, øòàììîâ êîòîðûõ áîëüøå, ÷åì íàöèîíàëüíîñòåé íà çåìëå. È ãðèáêè (äðîææè) ìîãóò íå òîëüêî âûçûâàòü «áåçîáèäíîå» áðîæåíèå, íî è ïîðàæàòü îðãàíû è òêàíè, âûçûâàÿ êàíäèäîçû, ìèêîçû, ìèêîãåííûå àëëåðãèè è äð. Ýòî êàñàåòñÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äðîææåé, â òîì ÷èñëå è ãðèáîâ-ñàïðîôèòîâ (ñàïðîñ ãíèëü), ïîâñåìåñòíî âñòðå÷àþùèõñÿ â ïðèðîäå.

Íî çàòðîíåì òàêóþ æèâîòðåïåùóùóþ òåìó êàê ÂÐÅÄ Saccharomyces cerevisiae. Äåéñòâèòåëüíî ëè îíè ìîãóò áûòü âðåäíû äëÿ îðãàíèçìà? Äà, äåéñòâèòåëüíî íåêîòîðûå ìîãóò, åñëè ïîïàäóò â îðãàíèçì â àêòèâíîì âèäå. Â 5% èç 100% îòäåëüíûå øòàììû ïåêàðíûõ, âèííûõ, ïèâíûõ äðîææåé, à òàêæå äðîææåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîáèîòèêàõ âèäà Saccharomyces cerevisiae ìîãóò âûçûâàòü ãðèáêîâûå çàáîëåâàíèÿ.

Îäíàêî ãðèáêè (â òîì ÷èñëå è 5% Saccharomyces cerevisiae, ñïîñîáíû ïîðàæàòü òåëî ëèøü áîëüíîãî (ñ èìóííîäåôèöèòîì) èëè îñëàáëåííîãî àíòèáèîòèêàìè ÷åëîâåêà (êîãäà óãíåòàåòñÿ ìèêðîôëîðà)!!!

Ïðèìåðû âðåäà, íàíåñåííîãî Saccharomyces cerevisiae ëþäÿì:

Òàê, â àïðåëå 2003 ã. 3 ïàöèåíòàì, íàõîäèâøèõñÿ â îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè ãîñïèòàëÿ Ìàäðèäà ïîñðåäñòâîì íàçîôàðåíãèàëüíîãî çîíäà â òå÷åíèå 8,5 äíåé áûë äàí ïðåïàðàò, ñîäåðæàùèé ïðîáèîòèê Saccharomyces boulardii (îäèí èç øòàììîâ S.cerevisiae). Ïîñëå ýòîãî ó ïàöèåíòîâ ðàçâèëàñü ôóíãåìèÿ.

Òàêæå â ìèðå áûëî çàôèêñèðîâàíî åùå 57 ñëó÷àåâ ôóíãåìèè (íîçîêîìèàëüíîé ãðèáêîâîé èíôåêöèè), êîòîðàÿ áûëà âûÿâëåíà ïîñëå ïîòðåáëåíèÿ S.cerevisiae ó òÿæåëî áîëüíûõ è îñëàáëåííûõ ëþäåé, íàõîäÿùèõñÿ â ðåàíèìàöèè, ïîëó÷àþùèõ ýíòåðàëüíîå ëèáî ïàðåíòåðàëüíîå ïèòàíèå.

Òàêèì îáðàçîì, ýòîò ìèêðîîðãàíèçì ìîæåò áûòü îïàñåí ëþäÿì ñ èììóíîäåôèöèòíûìè ñîñòîÿíèÿìè, à òàêæå íàõîäÿùèõñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.

Ïðè÷èíû âñïûøêè ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé â ìèðå:

20 âåêå óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé.

Æåëòàÿ ïðåññà ïîñïåøèëà ïðèïèñàòü èõ óâåëè÷åíèå Saccharomyces cerevisiae, ïî âåðñèè ÑÌÈøíèêîâ, ÷óòü ëè íè ðàçâîäèìûõ Ãèòëåðîì íà êîñòÿõ óçíèêîâ êîíöëàãåðåé.  òî æå âðåìÿ ýòè äðîææè ìîãóò ïðîâîöèðîâàòü ëèøü íè÷òîæíî ìàëûé ïðîöåíò ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé îñëàáëåííîãî ÷åëîâåêà ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè âèäàìè äðîææåé, êîòîðûå ìû âäûõàåì, ïîëó÷àåì ñ âîäîé è ïèùåé åæåäíåâíî.

Èñòèííûå ïðè÷èíû êðîþòñÿ â äðóãîì. Òàê, óâåëè÷åíèå ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé ñâÿçàíî ñ ïîÿâëåíèåì àíòèáèîòèêîâ. Àíòèáèîòèêè ñïîñîáíû âûëå÷èâàòü òÿæåëåéøèå áîëåçíè (ïíåâìîíèè, ñàëüìîíåëëåç è äð.). Îäíàêî, ïîäàâëÿÿ ïàòîãåííóþ ìèêðîôëîðó, îíè çà÷àñòóþ ïîäàâëÿþò è äðóæåñòâåííûå ìèêðîîðãàíèçìû, ðàíåå ïðåïÿòñòâóþùåå ðàçìíîæåíèþ ãðèáîâ. Âîò ïî÷åìó ïîñëå êóðñà ñèëüíûõ àíòèáèîòèêîâ âðà÷è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîïèñûâàþò ïðîòèâîãðèáêîâûå ïðåïàðàòû. Çàãðÿçíåíèå âîçäóõà âûõëîïàìè ìàøèí è çàâîäîâ òàêæå ñïîñîáñòâóåò áîëåå âûñîêîé êîíöåíòðàöèè â íåì ãðèáêîâ. Îñëàáëåííûé îðãàíèçì íå â ñîñòîÿíèè îñâîáîæäàòüñÿ îò èõ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà åñòåñòâåííûì ïóòåì. Òî æå êàñàåòñÿ è àíòèñàíèòàðíûõ óñëîâèé â ïîìåùåíèè, ãäå ìíîãî ïëåñåíè è ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü.

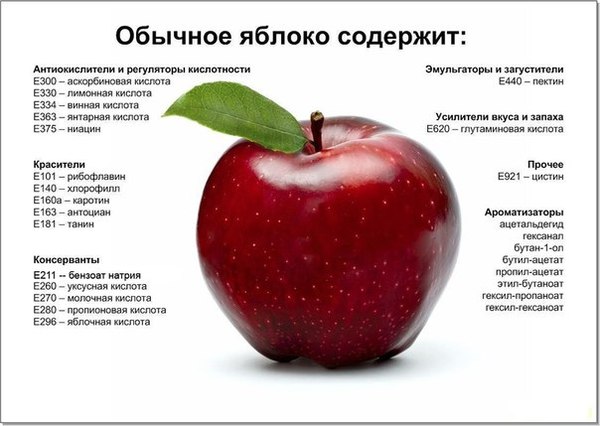

6. Íàñêîëüêî âðåäåí ñîñòàâ äðîææåé õëåáîïåêàðíûõ? Ñïèñîê èíãðåäèåíòîâ â ÃÎÑÒ óæàñàåò.

ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî. Îí äåéñòâèòåëüíî ìîæåò óæàñíóòü íåñâåäóùåãî â õèìèè è â òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ õëåáà ÷åëîâåêà.

Ïðè òîì, âñå ñòàòüè-ñòðàøèëêè ññûëàþòñÿ íà óñòàðåâøèé ÃÎÑÒ ÑÑÑÐ 1982 ã., êîòîðûé óæå íå äåéñòâóåò â ÐÔ. Îñîáåííî ëþäåé ïóãàåò «èçâåñòü ñòðîèòåëüíàÿ» , «ìèêðîóäîáðåíèå äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, «ìîþùåå æèäêîå ñðåäñòâî ïðîãðåññ», «ôîðìàëèí òåõíè÷åñêèé» è «êèñëîòà ñåðíàÿ òåõíè÷åñêàÿ». Õîòÿ ñåé÷àñ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äðîææåé èñïîëüçóåòñÿ ñîâñåì äðóãîé ÃÎÑÒ ñ ãîðàçäî ìåíüøèì ÷èñëîì ñîñòàâëÿþùèõ.

Ê ñ÷àñòüþ, ïðèâåäåííîå â ýòîì ñïèñêå âîâñå íå ñîñòàâ äðîææåé, à âåùåñòâà, íåîáõîäèìûå ïðè èõ ïðîèçâîäñòâå.  ÃÎÑÒå ÷åòêî íàïèñàíî ñëåäóþùåå: “ïåðå÷åíü îñíîâíûõ è ÂÑÏÎÌÎÃÀÒÅËÜÍÛÕ âåùåñòâ, ïðèìåíÿåìûõ â ïðîèçâîäñòâå äðîææåé”.

×òî ýòî çíà÷èò? Ýòî çíà÷èò, ÷òî:

1 ×ÀÑÒÜ ïåðå÷èñëåííûõ èíãðåäèåíòîâ íóæíû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñóáñòðàòà äëÿ äðîææåé (ñðåäû, â êîòîðîé áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ äðîææè).

Ýòî:

– ñàõàðà ìåëàññû, ò.å. êîðìîâîé ïàòîêè, ïðîäóêòà ñâåêëîâè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, èç êîòîðîãî äðîææè áåðóò óãëåðîä;

– àçîò-ñîäåðæàùèå ñîëè ò.å. ãèäðîîêñèä àììîíèÿ (ëèáî àììèàê âîäíûé òåõíè÷åñêèé íå áîëåå 6% â ñðåäå) èç íåãî ãðèáû áåðóò àçîò;

– ôîñôàòû ëèáî ôîñôîðíàÿ êèñëîòà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äðîææåé ôîñôîðîì;

– öèíê, ìàãíèé, êàëèé äëÿ èçâëå÷åíèÿ äðîææàìè âèòàìèíîâ è ïðî÷èõ îëèãîýëåìåíòîâ.

ÑÑÑÐ äðîææè ïîëó÷àëè òàêèå íåîáõîäèìûå èì âåùåñòâà, êàê áîð, ìåäü, öèíê, ìîëèáäåí, éîä, êîáàëüò, ìàðãàíöà èç ìèêðîóäîáðåíèÿ äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà þæíûõ ðàéîíîâ.

2 ×ÀÑÒÜ äëÿ ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíîé êèñëîòíîñòè ñðåäû (äëÿ ðîñòà è ðàçìíîæåíèÿ êëåòîê) Äëÿ ïîäêèñëåíèÿ ñóñëà ìåëàññû, ðåãóëèðîâàíèÿ ðÍ äåéñòâèòåëüíî ïðèìåíÿþò ñåðíóþ êèñëîòó (íå áîëåå 1% ïèòàòåëüíîé ñðåäû) è äð.

3 ×ÀÑÒÜ äëÿ îáðàáîòêè ðóê, ïîñóäû, ïîìåùåíèé (â ÷àñòíîñòè, ìîþùåå ñðåäñòâî «Ïðîãðåññ» è äðóãèå). Íàïðèìåð, ÷òîáû íå ðàñïëîäèòü ñåííóþ ïàëî÷êó, ïîâåðõíîñòè äåçèíôèöèðóþò ð-ðîì õëîðíîé èçâåñòè è ð-îì óêñóñíîé êèñëîòû.

Íî ñàìîå ãëàâíîå: ïî îêîí÷àíèè âûðàùèâàíèÿ äðîææåé, ïåðåä ïðåññîâàíèåì èõ ïðîìûâàþò îò ñðåäû, â êîòîðîé îíè âûðàùèâàëèñü. Áåðóò ïðîáû êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, èññëåäóþò èõ â ëàáîðàòîðèè íà ïðåäìåò òîãî, ÷òîáû äðîææè íå ñîäåðæàëè íè îñíîâíûõ, íè âñïîìîãàòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ïîýòîìó ñòðàøåí âîâñå íå ÃÎÑÒ, à òî, ÷òî îòäåëüíûå íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîìûøëåííèêè ìîãóò îò ýòîãî ÃÎÑÒ îòõîäèòü.

Ïîýòîìó ñòðàøåí âîâñå íå ÃÎÑÒ, à òî, ÷òî îòäåëüíûå íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîìûøëåííèêè ìîãóò îò ýòîãî ÃÎÑÒ îòõîäèòü.

Êðàòêî òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà äðîææåé ìîæíî îïèñàòü òàê: ñíà÷àëà èäåò ôàçà âûðàùèâàíèÿ äðîææåé â ñïåöèàëüíîé ëàáîðàòîðíîé ñðåäå, êóäà ïîñòåïåííî âíîñèòñÿ ïèòàíèå è îäíîâðåìåííîé óáèðàþòñÿ ïðîäóêòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Äðîææè ïîñòåïåííî íàáèðàþò ìàññó, ðàñòóò. Çà 2 íåäåëè ìîæíî âûðàñòèòü 100-120 òîíí äðîææåâîãî ìîëî÷êà (âñåãî èç íåñêîëüêèõ êëåòîê). Ïîòîì äðîææåâóþ áèîìàññó îáðàáàòûâàþò: ôèëüòðóþò, ïðåññóþò, âûñóøèâàþò èëè çàìîðàæèâàþò ( çàâèñèò îò òîãî, ÷òî çà òîðãîâûå ôîðìû íóæíû (æèäêèå ëèáî ïðåññîâàííûå, àêòèâíûå ñóõèå, èíñòàíòíûå, çàìîðîæåííûå ïîëóñóõèå).

7. ×åì îòëè÷àþòñÿ ìàãàçèííûå õëåáîïåêàðíûå äðîææè îò çàêâàñêè? ×òî ëó÷øå?

×òî òàêîå çàêâàñêà? Ýòî êóñî÷åê òåñòà, íà÷àâøèé ñàìîñòîÿòåëüíî áðîäèòü èç-çà ñëó÷àéíî ïîïàâøèõ äðîææåé èç âíåøíåé ñðåäû ñ âîäîé, èç ìèñêè, ñ ìóêîé, ñ ðóê, ñ ÷àñòèöàìè ïûëè, à òàêæå ëàêòîáàêòåðèé. Òî åñòü, «ñëó÷àéíûå» äðîææåâûå êëåòêè è ìîëî÷íîêèñëûå áàêòåðèè, ïîïàâ â áëàãîïðèÿòíóþ ñðåäó íà÷èíàþò àêòèâíî â íåé ðàçìíîæàòüñÿ. Êîãäà èõ ñòàíîâèòñÿ ìíîãî, çàêâàñêó ìîæíî èñïîëüçîâàòü, ÷òîáû ïðîäîëæèòü ñáðàæèâàíèå îñíîâíîé ìàññû òåñòà. Ïîýòîìó õëåá íà çàêâàñêå òîæå ÿâëÿåòñÿ äðîææåâûì.

Ïðîìûøëåííûå õëåáîïåêàðíûå äðîææè Saccharomyces cerevisiae ýòî ÷èñòàÿ êóëüòóðà äðîææåé, ãîäàìè âûâîäèìàÿ è ïðîâåðÿåìàÿ ãðóïïîé ó÷åíûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîãî ïðîöåññà áðîæåíèÿ.

À óæ ÷åìó áîëüøå äîâåðèÿ «ñëó÷àéíûì» äðîææåâûì êëåòêàì, ðàçìíîæèâøèìñÿ â ïîìåùåíèè èëè ÷èñòîé êóëüòóðû äðîææåé ëè÷íîå äåëî êàæäîãî. Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî òåìà «ïåêàðñêèå äðîææè ïîëüçà è âðåä» ðàñêðûòà.

Сегодня среди претендующих на соблюдение реформы здоровья есть множество разных и противоречивых идей о приготовлении хлеба. Почему-то многие хвалят бездрожжевой хлеб, который, на поверку, оказывается не только дрожжевым, но ещё и содержит другие ингредиенты, которые не менее, а иногда и более опасные для здоровья человека.

Мы все знаем, где можно найти соответствующие высказывания Елены Уайт о разного рода закваске для выпечки хлебобулочных изделий. Основной источник — книга, сегодня известная для русскоязычного читателя под названием «Основы здорового питания», а раньше, в машинописных вариантах имела названия «Советы по диете и питанию» и «Пища и питание». Английское название книги «Counsels on Diet and Foods» дословно означает «Советы по диете и пище». В этой книге цитаты о приготовлении хлеба и других продуктов из теста представлены в третьей части главы 18 и во второй части главы 20. Я не ставлю своей целью исправить перевод русского текста, в котором некоторые компоненты не названы совсем, а другие названы не точно или вообще не верно. Я ставлю цель понять и сформулировать на основании этих свидетельств Елены Уайт принцип, что полезно и что вредно, что использовать можно и чего использовать нельзя.

Но прежде надо разобраться в лексиконе — какие английские слова использует Елена Уайт, и что они означают на самом деле. Я буду приводить их здесь в произвольном порядке.

Saleratus — бикарбонат калия, гидрокарбонат калия, калий двууглекислый (химическая формула KHCO3). Впервые этот белый порошок как разрыхлитель теста появился на рынке в 1840 году в бумажных пакетиках с напечатанными на них рецептами, и к середине 1850-х средняя американская семья потребляла его от 4 до 10 килограммов в год. В начале 1860-х был вытеснен с рынка пищевой содой. Имеются многочисленные свидетельства в прессе того времени о вредном влиянии на здоровье взрослых, и особенно детей.

Soda, Baking Soda — питьевая сода, пищевая сода, гидрокарбонат натрия, бикарбонат натрия, натрий двууглекислый (химическая формула NaHCO3). Сода известна в американской хлебопекарной практике задолго до 1800-х годов. Для активирования нужно растворить в какой-либо кислоте — традиционно в Америке соду «гасили» в кислом молоке. Проблема заключается в точной пропорции кислоты и соды, чтобы они нейтрализовали друг друга, иначе избыток одного из продуктов негативно скажется на качестве, вкусе и пользе конечного продукта.

Baking Powder — пекарский порошок, разрыхлитель. Это продукт, который уже содержит в себе соли кислоты, потому не требует гашения. Типичный состав стандартного разрыхлителя (разные производители могут немного видоизменять состав) — 30% пищевой соды, 5-12% дигидроортофосфат кальция (однозамещённый фосфорнокислый кальций — кислая соль кальция и ортофосфорной кислоты с формулой Ca(H2PO4)2), 21-26% сульфат алюминия-натрия (смешанная соль алюминия, натрия и серной кислоты с формулой NaAl(SO4)2) и наполнителя, например, кукурузного крахмала. Разрыхлители сохраняют те же отрицательные качества соды, плюс имеют дополнительные отрицательные качества тех химических компонентов, которые входят в разрыхлители дополнительно к соде.

Yeast — дрожжи. Это не химические элементы, а биологические — грибы и бактерии. Они производят ферментацию. Самые натуральные дрожжи находятся на ягодах винограда в виде белесого налета. Из грибков в приготовлении дрожжей используются преимущественно одноклеточные сахаромицеты, а из бактерий — молочнокислые, которые присутствуют во многих продуктах, в том числе и в воздухе, производя брожение. Дрожжи использовались у разных народов с незапамятных времен. По крайней мере археологи нашли изображения выпечки дрожжевого хлеба.

Leaven — закваска. Это общее название, используемое в том числе и в библейском тексте, для всех источников брожения теста и других продуктов.

Следует заметить, что в русском переводе текстов Елены Уайт некоторые из этих слов не переведены никак, то есть пропущены, а другие могут быть переведены не точно. Но в данной статье нам хочется понять основные принципы, высказанные Еленой Уайт, по каждому из названных видов закваски.

Leaven — закваска преимущественно используется в библейских текстах и в смысле, в значении «закваски греха» или «закваски лжеучения». Единственное употребление этого слова в английском оригинале книге «Основы здорового питания» приводится одновременно со словом Yeast — дрожжи, что предполагает разное значение этих слов. В том тексте речь шла о вреде употребления свежего дрожжевого хлеба, в то время как хлеб без дрожжей или закваски может смело употребляться и в свежем горячем виде.

Yeast — дрожжи: Первое, что хотелось бы заметить — среди адвентистов бытует миф, якобы дрожжевой хлеб не является здоровым и должен быть исключен из рациона тех, кто принимает реформу здоровья. Это приводит к тому, что изыскиваются самые разные методы закваски взамен дрожжей, подчас гораздо более вредные для здоровья. Вестница Господня ни разу не обмолвилась и не намекнула на вред дрожжевого хлеба!

О дрожжевом хлебе сказано лишь три важных момента: (1) он должен быть достаточно пропечен, чтобы все мельчайшие частички дрожжей были уничтожены в хлебе, потому что плохо пропеченный хлеб сохраняет в себе частицы дрожжей; не должно допускать ни малейшего привкуса кислости в хлебе. Для этого рекомендуется делать булки небольшого размера, которые лучше пропекаются. (2) Любой хлеб из выросшего теста не должен употребляться в свежем горячем виде, потому что это трудно для пищеварения. (3) Использование молока вместо воды в приготовлении дрожжевого хлеба не допустимо, так как это не только увеличивает стоимость хлеба, но также делает его менее полезным: дрожжевой хлеб на молоке быстрее ферментируется в желудке и скорее портится при хранении.

Soda and Baking powder — Сода и разрыхлитель. Эти два вида закваски используются вместе почти всегда. Во всяком случае, разрыхлитель никогда не упоминается отдельно, хотя сода упоминается и без разрыхлителя. Причина в том, что обычно разрыхлитель всегда имеет в своем составе соду.

В отношении соды и разрыхлителя мы находим несколько серьезных свидетельств в Духе Пророчества: (1) Они вредны для здоровья и не являются необходимыми; (2) Сода раздражает желудок и часто отравляет весь организм; (3) Горячая выпечка на соде или разрыхлителе никогда не должна появляться на столе — такие компоненты не подходят для желудка; (4) Использование разрыхлителя или кислого молока с содой свидетельствует о том, что реформы здоровья нет.

Saleratus — гидрокарбонат калия: О нем сказано однозначно — ни в какой форме он не должен попадать в желудок, потому что результат его страшен. Он пожирает оболочку желудка и зачастую полностью отравляет организм.

Другие виды закваски. Я не нашел у Елены Уайт упоминания других видов закваски для приготовления хлеба — ни даже намёка на необходимость поиска замены дрожжам. Также не нашёл намека на то, что бездрожжевой хлеб предпочтительный или необходимый для нашего питания. И это очень серьезный аргумент против засилия многочисленных рецептов бездрожжевого хлеба.

Однако позволю себе проанализировать несколько рецептов приготовления хлеба без дрожжей, которые сегодня популярны среди адвентистов.

- Закваска из муки и воды. Мука разводится водой до густоты сметаны и ставится в теплое место на несколько дней, в процессе чего тесто скисает. По сути, это дрожжевая закваска, потому что мука скисает именно под воздействием грибков и бактерий. Разница лишь в том, что из данной закваски не выделяют дрожжи, а используют сквашенное тесто, содержащее в себе дрожжи.

- Закваски на хмеле, пиве, солоде, изюме, мёде и картофеле — также вырабатываются путем брожения, вызванного различными дрожжевыми грибками и молочнокислыми бактериями. За исключением картофеля, все остальные основы для закваски используются для приготовления спиртосодержащих (алкогольных) напитков, которые, в свою очередь, являются результатом деятельности именно дрожжей — сахаромицетных грибков.

- Закваски на сыворотке с добавлением сметаны — это уже молочнокислая продукция, произведенная в результате деятельности лактобактерий и молочных дрожжевых грибков.

- Закваски на кефире — кефир является симбиозом дрожжей и бактерий, что само по себе является дрожжевой закваской.

- Хлеб на минеральной воде вместо закваски — В данном случае не столько требуется минеральная, сколько газированная вода — она должна быть с газом, с углекислым газом. Именно углекислый газ является тем реагентом, который создает рыхление хлеба хоть в результате деятельности грибов и бактерий, хоть в результате химических реакций с участием соды и других химических веществ. Так как вопрос здоровья у Елены Уайт связан в первую очередь с источником углекислого газа, а не с ним самим, то вопрос использования газированной воды в качестве разрыхлителя нуждается в дополнительном исследовании.

Итак, мы рассмотрели разные виды «бездрожжевой» закваски, и на поверку получается, что почти все виды бездрожжевого хлеба являются именно дрожжевым хлебом, только дрожжи берутся не заводские, а домашние. Ну а последний вид — это химический разрыхлитель, добавляемый в воду — углекислый газ, пользу или вред которого ещё следует подтвердить.

Но хуже всего другое: когда внимательно читаешь рецепты бездрожжевого хлеба, то в половине случаев видишь добавление СОДЫ! А иногда и тех же пекарских дрожжей в дополнение к закваске.

Следует отметить, что свидетельства о дрожжах впервые опубликованы в 1905 году в журнале «Жизнь и здоровье» от 1 июля 1905 года. Химические разрыхлители появились в Америке после того, как в 1796 году Амелия Симмонс опубликовала «Американскую кулинарию» с описанием использования карбонатов и кислого молока в качестве закваски. До того использовались различные сметанообразные закваски, изготовляемые на основе разного рода муки с возможным добавлением картофельного отвара, соли и сахара, или других компонентов, практически ускорявших брожение муки в воде.

Обычно в Америке начала 19-го века для выпечки хлеба использовались жидкие пивные дрожжи. Но постепенное изменение в производстве пива к середине века привело к использованию так называемого «Венского процесса», разработанного в 1846 году — это были прессованные дрожжи, производимые по старому принципу пивных дрожжей, однако из которых была удалена жидкость. Дальнейшие работы Луи Пастера привели к тому, что в 1879 году в Великобритании и к концу 1800-х годов в Соединенных Штатах стало возможным промышленное производство прессованных пивных дрожжей для приготовления хлеба.

Слова Елены Уайт, что «хлеб должен быть легким и сладким», указывают на то, что она могла иметь в виду именно пивные дрожжи, которые отличались от всяких других заквасок именно своим сладким, а не кислым вкусом. Именно пивные дрожжи, хоть в полужидком виде в первой половине 1800-х годов или в прессованном виде во второй половине 19-го века были основным видом дрожжей в Америке, помимо обычных заквасок из кислой муки.

В журнале «Здоровая жизнь» от 11 января 1897 года, не упоминая дрожжей, Елена Уайт писала, что хлеб должен быть легким и сладким, приготовленным недорогим образом, и семья должна отказаться от плотного кислого хлеба.

Интересно то, что обычно в американской литературе слово «дрожжи» (Yeast) не применялось к домашней закваске, которая больше называлась «кислое тесто» (sourdough — это слово не встречается в текстах Духа Пророчества). Коммерческие продажи полужидких дрожжей известны с 1780 года. В 1825 году был разработан процесс удаления жидкости из дрожжей и их прессования. В 1837 году Теодор Шванн признал дрожжи грибами. В 1872 году барон Макс де Спрингер разработал процесс гранулирования дрожжей, который использовался до первой мировой войны. Коммерческое производство дрожжей в Соединенных Штатах, начавшееся в Филадельфии в 1876 году, почти полностью исключило использование других заквасок в приготовлении хлеба. (По материалам Википедии)

Существуют сухие дрожжи и растворимые дрожжи — такие ли у них качества, как и у прессованных дрожжей, которые Елена Уайт считает приемлемыми? Не знаю. Это требует дополнительных исследований.

Из всего этого следует, что Елена Уайт, писавшая в конце 1800-х и начале 1900-х о дрожжах, имела в виду именно пивные дрожжи, вероятно в прессованном виде, которые были достаточно популярными в её время.

Сода раздражает стенки желудка и иногда отравляет весь организм — таково свидетельство Вестницы Господней. Но вот вопрос: а как сода попадает в желудок, если… она должна быть полностью нейтрализованной кислотой?

Дрожжи также не являются полезными для здоровья, но высокая температура уничтожает их. Если хлеб достаточно пропечен, а это — непременное условие для употребления дрожжевого хлеба, то в нем не останется дрожжей, сколько бы из там ни было изначально. Останется только рыхлый мягкий сладкий хлеб, который питает организм всеми своими веществами, которые зависят от остальных компонентов конкретного хлеба.

Но вот сода… кстати, многие гасят соду кислотой перед тем, как влить её в тесто. Но реакция происходит мгновенно, весь углекислый газ вследствие реакции улетучивается в воздух, а в тесто попадает только соль. Правильно было бы засыпать соду в муку, а кислоту влить в жидкую часть теста, чтобы при соединении закваска могла сработать только в самом тесте. Но и это не решило бы проблемы. Почему? Если погашенная сода всё ещё действует в муке, то это значит, что погасилась не вся сода. И это свидетельствует о двух вещах: (1) для поднятия теста достаточно малой доли той соды, что обычно используют; и (2) значительная часть соды попадает в желудок, не будучи уничтоженной при гашении.

При использовании соды требуются абсолютно точные пропорции соды и кислоты для взаимной нейтрализации, но… это не возможно хотя бы потому, что даже в разных пекарских разрыхлителях теста, которые изначально составлены по «тщательно выверенным» формулам, соотношение соды и солей кислоты значительно разнится, что говорит о том, что точного соотношения соды и кислоты просто не существует в природе, а значит в хлебе остается непогашенная сода и кислота, которые негативно влияют на организм человека.

В отличие от дрожжевых грибков и молочнокислых бактерий, которые уничтожаются при выпечке, сода и кислота не уничтожается, а остается в хлебе, выполняя свою разрушительную работу.

Какой же вывод? Он простой: Дух Пророчества нигде не говорит против дрожжей, но говорит против соды. А многие адвентисты, хвалящиеся своим соблюдением реформы здоровья, на самом деле её нарушают, придумывая разные рецепты, подчас с использованием тех же химических заквасок, отказываясь от биологической дрожжевой закваски, подтвержденной свидетельствами Вестницы Господней.

Воистину, как писала Елена Уайт, в куске правильно испеченного хлеба гораздо больше религии, чем вы думаете!

Василий Юнак