Сельские жители которые несли повинности в пользу князя это

ВСЕ ТЕРМИНЫ ПО ДРЕВНЕЙ РУСИ

• Береста – березовая кора, использовавшаяся вместо бумаги.

• Бортничество – старейшая форма пчеловодства.

• Боярин – старший дружинник, крупный землевладелец, владелец вотчины.

• Былины – поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей.

• Варяги – наемные скандинавские воины.

• Волхвы – древнерусские языческие жрецы, осуществлявшие богослужения и жертвоприношения, предсказывающие будущее.

• Вотчина – наследственное земельное держание.

• Вервь – название общины в Древней Руси.

• Вече – народное собрание на Руси.

• Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов.

• Династический брак – брак между представителями правящих династий разных государств.

• Дружина – княжеское войско.

• Древнерусская литература – литература восточных славян, зародившаяся на Руси в XI веке.

• Древнерусская народность – сформировалась на основе племенных союзов восточных славян в период Киевской Руси (люди перестали сравнивать себя с кем-либо, они стали

считать себя единым целым).

• Епископ – высшее духовное лицо в православной и других церквях, глава церковного округа.

• Житие – биография человека, причисленного церковью к лику святых.

• Закуп – разорившиеся общинники, попавшие в долговую кабалу за ссуду.

• Иудаизм – национальная религия евреев. Характерной чертой иудаизма, отличающего его от национальных религий других народов, является монотеизм – вера в единого

Бога. На основе иудаизма зародились две мировые религии: христианство и ислам.

• Ислам – одна из трех мировых религий. Возник в Аравии в начале VII в.

• Идолы – деревянные и каменные статуи языческих богов.

• Колонизация – мирное освоение, заселение пустующих земель.

• Купцы – люди, главным занятием которых являлась торговля.

• Князь – вождь племени, правитель государства.

• Мозаика – картина из вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков.

• Миниатюра – художественное произведение, обычно живописное, малых размеров.

• Митрополит – титул главы Русской православной церкви в X–XVI вв.

• Наместник – глава местного управления, назначенный центральной властью.

• Народное ополчение – военное формирование, состоящее из граждан и создаваемое

на добровольных началах в случае военных действий.

• Переложная система земледелия – примитивная система земледелия; после снятия

нескольких урожаев землю (перелог) оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы.

• Перун – языческий бог грома и молнии (а также войны и оружия).

• Печенеги – степные кочевники, в начале IX века прорвались через Волгу сквозь

хазарские поселения и обосновались на широких степных просторах Причерноморья.

• Подсечно-огневое земледелие – одна из примитивных древних систем земледелия

лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений.

• Полюдье – объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани.

• Погосты – места сбора дани. Были установлены реформой княгини Ольги.

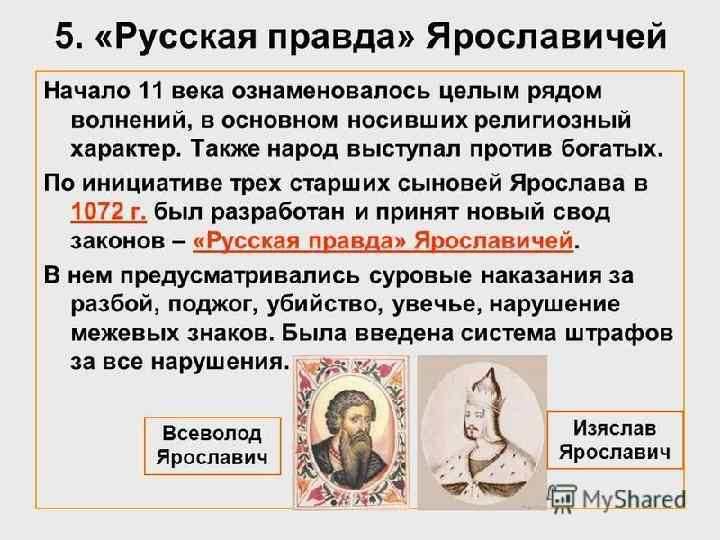

• Правда Ярослава – письменный свод (сборник) законов, созданный Ярославом Мудрым.

• Посадник – назначаемый или выборный глава местной власти.

• Путь «из варяг в греки» – название водного торгового пути в Киевской Руси, связывавшего Северную Русь с Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией.

• Реформа – важное изменение в жизни людей.

• Соха – примитивное сельскохозяйственное орудие для вспашки земли (широкая крепкая доска с заостренными раздвоенными снизу концами, на которые надевали железные

наконечники – сошники).

• Старейшина – человек, выбираемый для руководства общиной из числа старших и

влиятельных ее членов.

• Смерды – сельские жители, которые несли повинности в пользу князя.

• Скань – орнамент или рисунок, нанесенный тонкой золотой или серебряной проволокой, которую также напаивали на металлическую поверхность.

• Слобода – городская окраина, где обитал ремесленный люд.

• Тысяцкий – военный предводитель городского или народного ополчения.

• Уроки – размер дани и сама дань в Древней Руси. Были установлены реформой княгини Ольги.

• Усобицы – княжеские раздоры на Руси.

• Финноугорские племена – жители лесного севера от Балтийского моря до Уральских

гор (чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва и др.).

• Феодальные владения – присвоенные князем общинные земли или объявленные

своей собственностью свободные земли.

• Фреска – картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке.

• Христианство – мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа,

описанных в Новом Завете.

• Холопы – зависимое население Древней Руси, близкое по положению к рабам.

• Язычество – религиозные верования, отличающиеся тем, что у каждого народа, племени было множество собственных богов.

Анонимный вопрос

13 ноября 2018 · 14,8 K

Какими правами в обществе они обладали?

Смерды – крестьяне которые несли повинности в пользу князя. При этом были лично свободными и экономически самостоятельными, могли передавать свое хозяйство по наследству, могли выступать в суде свидетелями.

Рядовичи – крестьяне, которые по каким то причинам (чаще всего из-за бедности) заключали с феодалом договор (ряд) и по этому договору работали.

Закупы – должники, которые должны были отработать долг, ссуду. Находились во временнойзависимости от феодала, в случае побега записывались в холопы, то есть полные рабы.

Холопы(другое название – челядь) – люди, попавшие в полную зависимость от феодала.

Изгои – это люди лишенные прежнего своего состояния. Известны изгои свободные и изгои зависимые. Чаще всего это были выкупившие себя холопы.

Педагог, музыкант, начинающий путешественник и немножко психолог

Существовали оброчные, барщинные и государственные крестьяне.

Оброчные – платили оброк, то есть дань, продуктами или деньгами.

Барщинные – принудительно и бесплатно работали на барина.

Государственные – по аналогии, работали на государство.

Только вот какой именно период истории Вас интересует?

Чем занимались средневековые крестьяне зимой?

Добрый день!

Замечательный вопрос! Попытаюсь ответить, ибо вопрос очень сложный, т.к. нужно определить категорию, о которой пойдет речь.

О «высших мира сего» и монахах, достаточно много информации, но я попытаюсь представить распорядок дня среднестатистического крестьянина (еще в полной мере не крепостного) в середине 13 века (ели нужно смогу пояснить, почему именно это время). Локация – северо-запад современной России или страны Балтии (несмотря на различия, «генеральная линия» просматривается). Многое завесило от времен года, но все же… Максим, возьмем крестьянку средних лет (а в то время это 22- 25 лет), замужнюю, с детьми (а без них-то как). Расписание летнее.

Подъем – с первыми лучами солнца. Подготовка к завтраку, а это было то, что осталось от условного «ужина». Очередное кормление грудью ребенка (детей). В руках веретено.

Пробуждение мужа, о собирание его на работу. Обыкновенно давали туесок, который, как это ни странно, отдаленно напоминал суши – в бересту заворачивали кашу с различными наполнителями. В руках веретено.

Уход за скотом. Дойка. Пусть это кажется странным, но молоко пили очень мало, в основном перерабатывали. Не забываем о том, что надой от коровы был до 6 – 9 литров в день (сейчас – до 60). Веретено ненадолго оставлено.

Как то так.

Отличный вопрос! Спасибо!

Прочитать ещё 4 ответа

Что даровала реформа 1861 года крестьянам?

Я — искатель приключений в мире слов и их значений.

В результате реформы 1861 года крестьяне получили гражданскую свободу. Их дома, постройки и движимое имущество признали личной собственностью.

Помещики были обязаны предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел. Земли полевого надела предоставлялись не лично крестьянам, а сельским общинам, которые могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению. За пользование этими наделами крестьяне должны были платить барщину или оброк и не имели права отказаться от неё в течение 49 лет.

Прочитать ещё 1 ответ

Почему в Российской Империи крепостными были только русские? Можно было взять в крепостных татар, башкир, тувинцев и других?

Добрый день!

Как мне кажется, здесь необходимо начинать со раннесредневековой идеологии трех сословий. Ее суть в представлении о том, как должна существовать идеальная христианская община, которая не империя и вообще не государство. Это сообщество, в котором люди вносят посильный вклад в общее дело. Духовное сословие учит и наставляет, воины сражаются, общинники выращивают хлеб и занимаются ремеслом. Все делают, что умеют, и все равны.

Но, разумеется, довольно быстро в европейских христианских общинах началось формирование неравенства (а может равенства никогда и не было). Сильные, то есть воины, стали принуждать слабых, то есть общинников, отдавать больше, потому что: война, кругом враги и язычники, потому что мы самые-самые, а они пусть завидуют, потому что государственное дело и так далее и тому подобное. Мотивации сопровождались насилием, в итоге свободные общинники, выращивающие хлеб, оказались в положении рабов (но не везде, например, в Швеции – нет). Постепенно (добровольное) участие в общине и (свободный) дележ хлеба стали обязательными.

Всего доброго и удачи вам!)

Прочитать ещё 13 ответов

Какой город считается центром Древнерусского государства?

Мои интересы: разнообразны, но можно выделить следующие: литература, история…

Первая столица древней Руси – Великий Новгород, с Х века столица перенесена в город Киев. Начиная с конца XII и до начала XIII века, Русь была разделена на четыре центра: Суздальский (Владимирский), Волынский, Смоленский и Черниговский.

Прочитать ещё 1 ответ

РУСЬ В КОНЦЕ X – НАЧАЛЕ XII в.

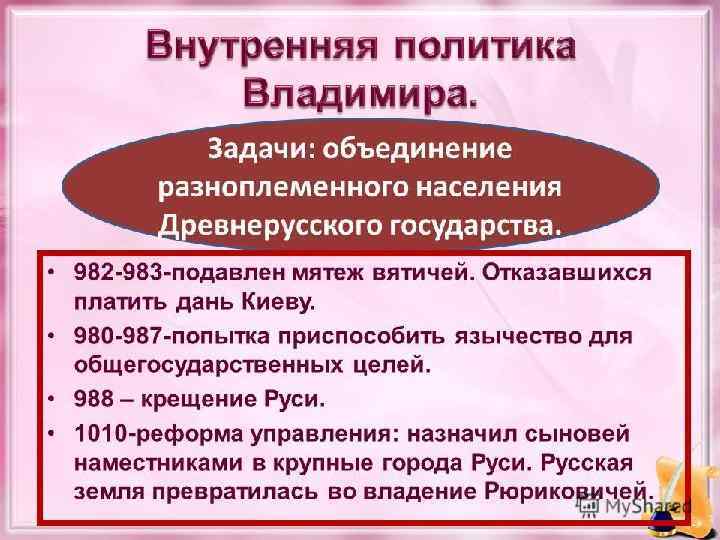

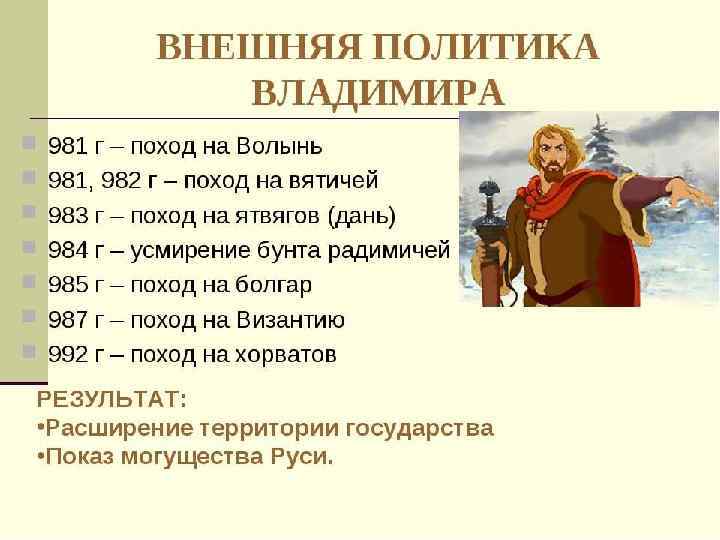

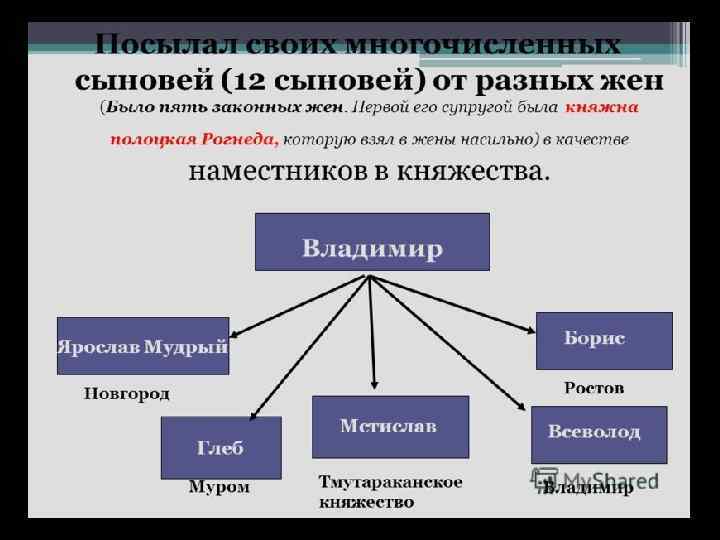

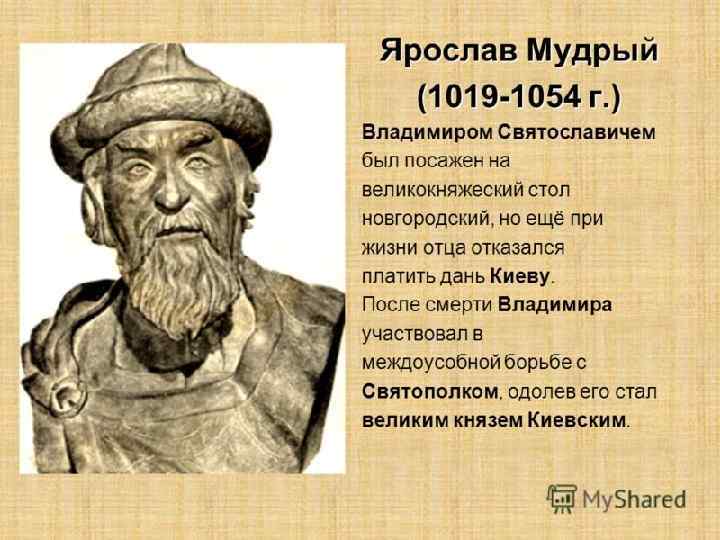

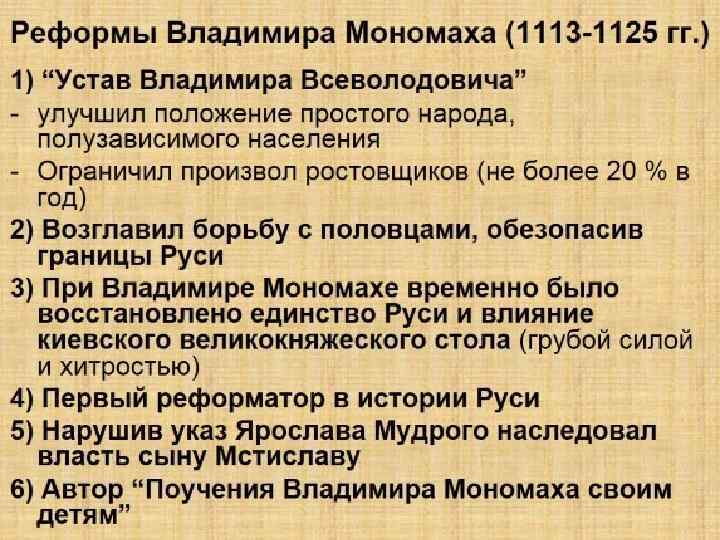

• • Хронология основных событий 972— 978 гг. — княжеские усобицы (борьба за власть). 978— 1015 гг. — правление в Киеве Владимира I Святославича. 1015— 1019 гг. — борьба за власть между сыновьями Владимира. 1019— 1054 гг. — правление в Киеве Ярослава Мудрого. 1097 г. — Любеческий съезд князей. 1113— 1125 гг. — правление Владимира Мономаха в Киеве. 1125— 1132 гг. — правление Мстислава Великого в Киеве.

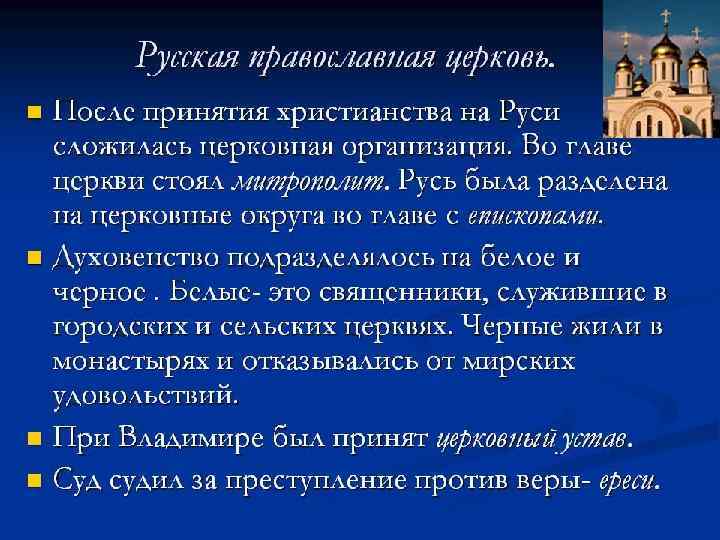

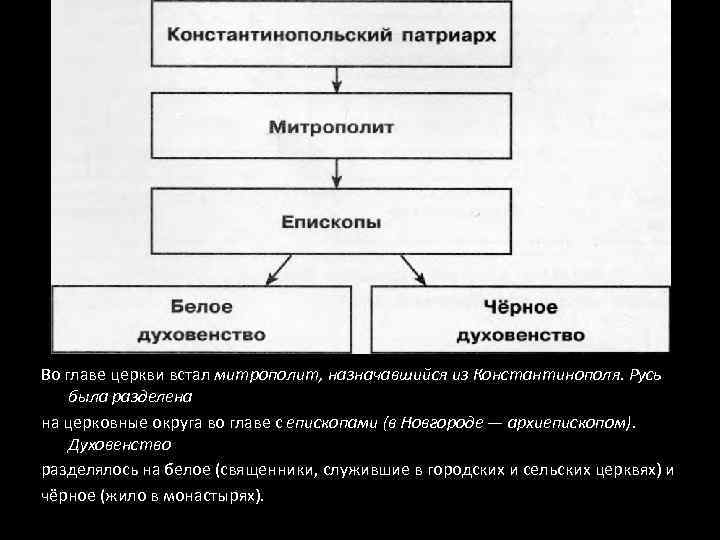

Во главе церкви встал митрополит, назначавшийся из Константинополя. Русь была разделена на церковные округа во главе с епископами (в Новгороде — архиепископом). Духовенство разделялось на белое (священники, служившие в городских и сельских церквях) и чёрное (жило в монастырях).

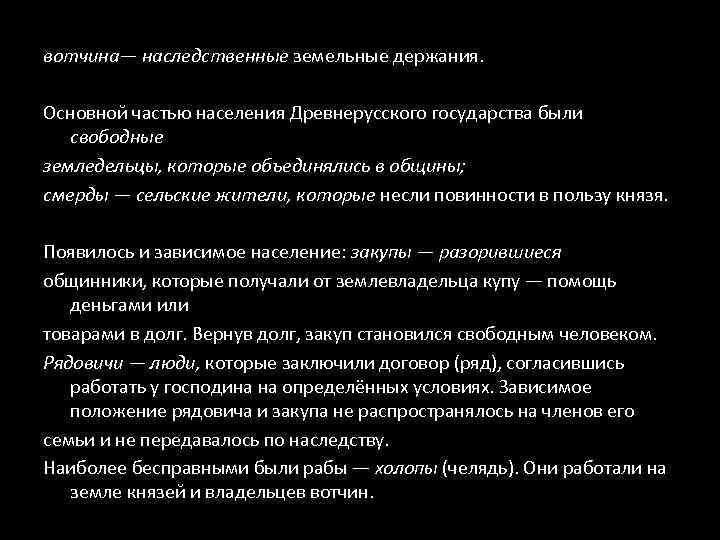

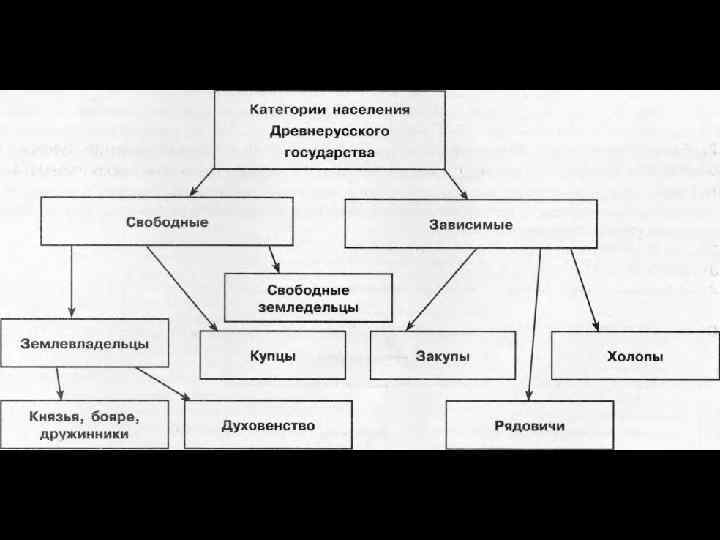

вотчина— наследственные земельные держания. Основной частью населения Древнерусского государства были свободные земледельцы, которые объединялись в общины; смерды — сельские жители, которые несли повинности в пользу князя. Появилось и зависимое население: закупы — разорившиеся общинники, которые получали от землевладельца купу — помощь деньгами или товарами в долг. Вернув долг, закуп становился свободным человеком. Рядовичи — люди, которые заключили договор (ряд), согласившись работать у господина на определённых условиях. Зависимое положение рядовича и закупа не распространялось на членов его семьи и не передавалось по наследству. Наиболее бесправными были рабы — холопы (челядь). Они работали на земле князей и владельцев вотчин.

1. Какие события произошли на Руси во время правления князя Владимира I? 2. Как было организовано управление Русской православной церковью? 3. Как вы думаете, в чём причины княжеских усобиц? 4. Какие категории населения относятся к землевладельцам в Древнерусском государстве? 5. В чём сходство положения закупов и рядовичей? 6. Как реформы Ярослава Мудрого способствовали укреплению государства? 7. Какие крупнейшие военные победы были одержаны русским войском в X—XII вв. ? В чём их значение для Руси?

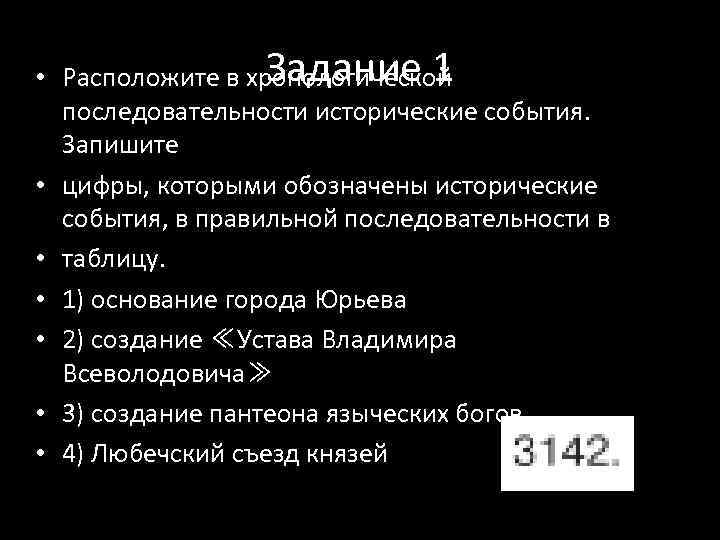

Задание 1 • Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите • цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в • таблицу. • 1) основание города Юрьева • 2) создание ≪Устава Владимира Всеволодовича≫ • 3) создание пантеона языческих богов • 4) Любечский съезд князей

![Задание 2 Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания. ≪[Киевский князь] _______ , Задание 2 Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания. ≪[Киевский князь] _______ ,](https://present5.com/presentation/15634935_458117429/image-26.jpg)

Задание 2 Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания. ≪[Киевский князь] _______ , после смерти (князя) Святополка, созвал дружину свою в Берестове. . . и постановили. . . Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то становится полным холопом; если же он пойдёт искать денег с разрешения господина или побежит к князю и его судьям с жалобой на обиду со стороны своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует дать ему суд≫. • Укажите имя князя, пропущенное в тексте. Укажите год, когда был издан документ, из которого был взят данный отрывок.

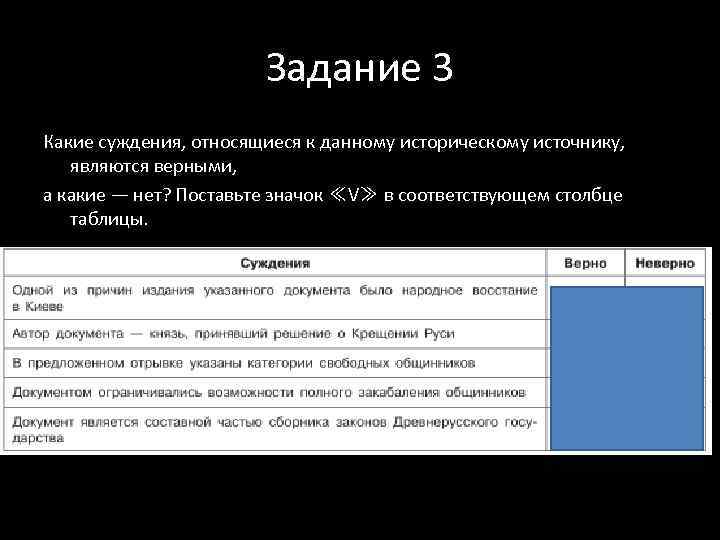

Задание 3 Какие суждения, относящиеся к данному историческому источнику, являются верными, а какие — нет? Поставьте значок ≪V≫ в соответствующем столбце таблицы.

Задание 4 Запишите термины, о которых идёт речь. 1. Сельские жители — общинники, которые несли повинности в пользу князя. 2. Глава Русской православной церкви, назначавшийся Константинопольским патриархом. 3. Наследственное земельное владение, принадлежащее князю или боярину.

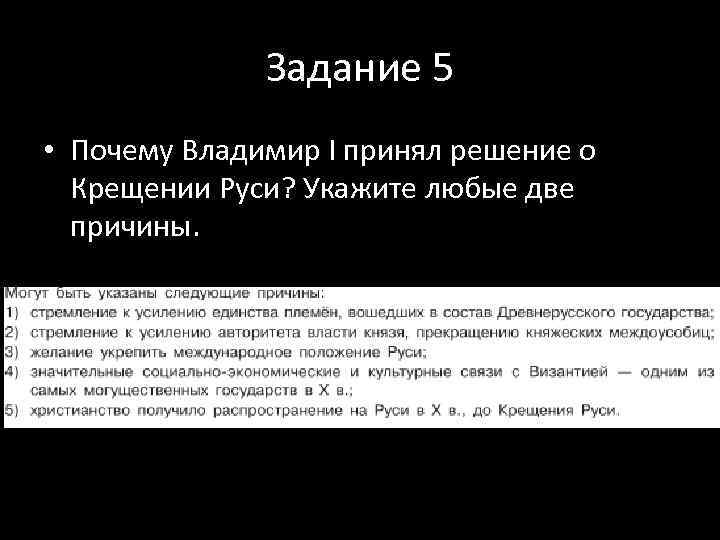

Задание 5 • Почему Владимир I принял решение о Крещении Руси? Укажите любые две причины.

Большое количество людей, составляющих родословную, углубившись в 19 век обнаруживают, что их предки – крестьяне. Некоторые начинающие генеалоги в тайне надеятся найти дворянские корни, чтобы с гордостью демонстрировать свой герб и потешить самолюбие. Учитывая, что крестьянство составляло 80% населения Российской империи, вероятность найти именно крестьянские корни крайне высока.

Кто такие крестьяне

Ассоциация со словом «крестьянин»,

твердо осевшая в головах еще со школьной скамьи, представляет нам помещика и

его угнетенного и бесправного крепостного крестьянина.

В этом утверждении есть только доля

правды, ведь категорий крестьян существовало много.

Само слово «крестьянин»

переводится с греческого, как человек.

Есть версия религиозного происхождения – от «христианин». Есть так же и другие версии появления этого слова «крест» или от древнерусского выражения

«высекать огонь»: чтобы расчистить

пашни крестьяне уничтожали леса, выжигая их огнем.

Основная деятельность

Крестьяне – жители сельской

местности, занимающиеся сельским

хозяйством. Помимо земледелия и разведения скота крестьяне занимались

растениеводством (например, разводили виноградники или сады) и пчеловодством.

Обязательно владели ремеслом – гончары, столяры, плотники, кузнецы, ткачи, плели из бересты обувь и тару – в каждой деревне были свои ремесленники, удовлетворяющие потребности в тех или иных продуктах.

Это сословие обязано было платить налоги в зависимости от категории, к которой они относились.

Налогообложение

Крестьяне в зависимости от категории платили подушную подать, несли

рекрутскую повинность.

Оброк – налоговая повинность, выплачиваемая

в виде денег или продуктов зависимыми крестьянами.

Тягло – в 16 – 18 вв. денежные и

натуральные повинности (включала в себя различные виды налогов: стрелецкий

хлеб, государева подать, оброчные деньги и другое), которые несли крестьяне и

посадские люди. (Были и другие податные сословия, уплачивающие налоги в пользу

государства).

Основной налог, введенный Петром Первым, назвался подушная подать и заменил термин оброк и тягло. Ее платили не только крестьяне мужского полу, но и

другие сословия, перечисленные в его указе. Екатерина Первая закрепила подушный

налог за крестьянами и мещанами. Ежегодно размер налога увеличивался.

Категории крестьян и их отличия

В Древней Руси были смерды и холопы. Смерды могли быть лично свободными и

зависимыми. Процесс закрепощения крестьян был официально закреплен в 1649 году

(Соборное уложение).

В 16 веке и далее в зависимости от подчиненности крестьянина различали

государственных и крепостных, которые в свою очередь подразделялись на виды.

Государственные черносошные

Различали тяглых и оброчных государственных крестьян в зависимости от налогообложения, к которому они были отнесены (тягло или оброк). Переселиться такие крестьяне могли по дозволению либо местного мирского начальника (руководитель губернии или уезда), либо церковных служителей (для церковных крестьян). Это была категория лично свободных крестьян, подчинявшихся, т.е. несущих тягло непосредственно в пользу государства и правительства.

К этой же категории крестьян относились и такие сословия, как войсковые обыватели, служилые люди, пашенные солдаты, драгуны, военные поселяне, однодворцы из крестьян. (Читать подробнее об однодворцах)

Выделяли два вида крестьян, принадлежавших непосредственно государю и его семье. Дворцовые крестьяне – люди, проживавшие во дворце. Удельные крестьяне — люди, проживавшие на территориях, являющихся источниками доходов императорской семьи, на та называемых «удельных землях». Они несли повинности, так же как и государственные.

Лашманы. Сословие, появившееся по указу Петра Первого, когда остро встал вопрос о заготовке корабельного леса и последующего строения Российского флота. Для неоплачиваемых лесозаготовок набирали малые народности (татары, чуваши, мордва), причем если они проживали удаленно от леса, то должны были платить налоги (с которых потом набирали работников за плату). Из всех губерний было набрано по 300 человек специалистов (плотников, кузнецов и проч.). Они были зачислены в рекруты, их задачей было заготавливать корабельный лес. Рубили подходящие для строительства кораблей сосны и дубы, сплавляли их по рекам к нужной верфи. В 1750-х годах труд лашманов оплачивался следующим образом: для пеших 5 копеек, для конных 8-10 копеек в сутки. В 1770-х годах оплата выросла вдвое. Ежегодно количество лашманов увеличилось. В итоге к началу 19 века достигло 900 тысяч, что было очень много. Поэтому основную часть людей уволили, вернув в сословие государственных крестьян.

Ревизская сказка Соликамского уезда 1748 год Черносошные крестьяне и дворовые люди. Источник ф.350, оп.2, д.3307

Церковные крестьяне

Церковные крестьяне подразделялись на виды: монастырские природные, архиерейские, экономические. Отличались степенью подчиненностью: монастырю, Архиерейской вотчине, Экономической коллегии (то есть правительству).

После уменьшения и упразднения церковных владений Екатериной Второй в 1764

году церковные крестьяне перешли в разряд экономических,

подчиняясь с тех пор только Экономической коллегии.

Лично несвободные

Помещичьи крестьяне — наиболее известная широкому кругу современников категория крестьян. Помещичьи крестьяне были зависимы от помещиков, не имели личной свободы. По решению помещика могли быть проданы или переданы. Подушевой налог ежегодно платили владельцы. Причем за умерших после ревизии крестьян нужно было платить до следующих ревизских сказок. Именно такие «мертвые души» и скупал известные авантюрист Чичиков в произведении Гоголя. (Подробнее о ревизских сказках)

После отмены крепостного права в 1861 году крестьяне получили личную свободу от помещика, но часто не имея земля и средств к существованию были вынуждены продолжать работать на помещичьих землях.

Иногда в литературе встречается словосочетание «вольные хлебопашцы». Этот термин применялся к крепостным крестьянам, которые выкупили у помещика личную свободу, при этом они обязательно должны были владеть землей. Это могли быть как одиночки, так и целые деревни. В 1848 году термин перестал использоваться, а крестьяне перешли в категорию государственных.

Помещичьи крестьяне могли стать временно обязанными. Если они выкупили свою свободу или получили ее после 1861 года, но землю у помещика не выкупили. В этом случае они продолжали отрабатывать оброк за пользование землей помещика.

Такие крестьяне могли стать «безземельными», этот термин использовался в законодательстве Российской империи. Лично свободные крестьяне, никогда прежде не являвшиеся пользователями земли, до утверждения уставной грамоты решившие переселиться, не воспользовавшись своим правовом на земельный надел. В течении полугода они обязаны были приписаться в другое сельское сообщество или город. Им были определены льготы: отсрочка от рекрутства и налоговых платежей.

После отмены крепостного права некоторые крестьяне получили дарственные земельные наделы, в основном на южных и центральных черноземных территориях России. В отношении таких людей употреблялся термин «дарственники». Кстати, именно этот слой крестьян был наиболее активным участником революционных освободительных движений конца 19 – начала 20 века.

«Задушные люди» — крепостные крестьяне, которые были безвозмездно отпущены на волю по завещанию своего помещика. Чаще всего таких освобожденных людей брала под опеку церковь, таким образом, бывший крепостной переходил в разряд церковных крестьян. После указа Екатерины Второй 1764 года эти крестьяне перешли в ведение Экономколегии.

Однодворческие крестьяне

Обособленно стоят крепостные крестьяне, принадлежавшие однодворцам. Учитывая особенности однодворческого сословия, крепостных у них было немного, продавать или обменивать крестьян можно было только другому однодворцу.

Промышленные

Заводские крестьяне — вид

крестьянства, которое было распространено на Уральских и других заводах в связи

с развитием горной промышленности. В основном, это были помещичьи крестьяне,

которых завезли на строящиеся заводы для заселения новых территорий и

использовали для обслуживания заводов.

Например, известный заводчик Лугинин выкупил у Строганова и Масалова Саткинский и Златоустовский заводы, слегка переплатив, потому что в комплекте с заводами ему достались так необходимые для функционирования предприятия крестьянские души.

К этой же категории относились, так называемые, «посессионные крестьяне». Они появились после открытия во времена Петра Первого посессионных мануфактур. К таким крестьянам относились казенные мастеровые, бывшие помещичьи крестьяне (купленные специально для обслуживания предприятий, вечноотданные).

Ревизская сказка 1834 года Златоустовской оружейной конторы, казенные мастеровые с семьями Россохин, Кузнецов и Жижин

Были переселившиеся на предприятия по собственному желанию лично свободные крестьяне (государственные, экономические и другие) в этом случае их называли приписными, т.е. прикрепленными к заводам или мануфактурам.

Большинство крестьян были лично свободными, и лишь третья часть (согласно 10 ревизии) являлась закрепощенной.

Вам могут понравится другие статьи по генеалогии:

Как раскрасить старое черно-белое фото

История колхоза в России

Как выбрать имя ребенку

Что такое генеалогическое древо?