Разгон процессора вред или польза

Желание получить большее за те же деньги свойственно всем людям, и в компьютерной области оно трансформировалось в разгон: зачастую вы можете купить более слабый процессор, видеокарту или ОЗУ, и, увеличив их частоту, достигнуть уровня производительности более дорогих решений. И, разумеется, этот процесс не мог не обрасти мифами и легендами — о них сегодня мы и поговорим.

Миф №1. Разгон всегда приводит к увеличению температуры.

Собственно, это кажется логичным: раз тот же процессор стал работать быстрее, то энергия для этого не могла получиться из воздуха, а, значит, он должен начать сильнее греться. Однако на практике частота — параметр чисто программный: достаточно вспомнить те же технологии Intel Speed Shift или SpeedStep, которые управляют частотой процессора и могут, к примеру, опускать ее до уровня ниже 1 ГГц в простое.

Процессор может работать в широком диапазоне частот: например, в данном случае в простое он снижает ее до 800-1000 МГц, так что частота — это чисто программный параметр.

Но почему тогда разгон связывают с повышенным нагревом? Все просто — чем выше частоту вы хотите получить, чем выше для этого должно быть напряжение на полупроводниковом кристалле, а чем выше напряжение — тем сильнее нагрев. Однако стоит учитывать, что напряжение производитель подбирает так, чтобы даже не самые качественные кристаллы могли стабильно работать на максимальной официальной частоте. Поэтому всегда есть почти 100% шанс того, что ваш CPU или GPU сможет стабильно работать на большей частоте при том же напряжения — то есть вы получите более высокую производительность без увеличения температуры.

За примерами такого разгона далеко ходить не нужно: вы не сможете увеличить напряжение на GPU в подавляющем большинстве современных видеокарт (если вы не говорим про модифицированные Video BIOS конечно же, но это приводит к потере гарантии), но при этом зачастую можно увеличить его частоту (а заодно и частоту видеопамяти) на сотню-другую мегагерц, что может принести вам 10-15% производительности при той же температуре в нагрузке.

Миф №2. Разгон — это очень сложная процедура.

Этот миф действительно имел место быть в 90-ых годах, когда разгон осуществлялся перестановкой джамперов на плате, или в нулевых, когда BIOS имели далеко не user friendly интерфейс с минимумом подсказок. Однако сейчас разгон стал проще и доступнее: так, Intel выпустила утилиту Performance Maximizer, которая автоматически разгонит ваш процессор до оптимальной частоты (работает она, правда, пока только с 9-ым поколением Intel Core, но в будущем список процессоров будет увеличиваться). Nvidia выпустила схожий инструмент OC Scanner, который проделывает все тоже самое с их видеокартами двух последних поколений. И даже ОЗУ уже давно выходит с зашитыми XMP-профилями с более высокой частотой.

Так что разгон в современном мире в прямом смысле того слова стал однокнопочным — достаточно установить подходящую утилиту и нажать на кнопку Start, дальше все произойдет само. Но даже если для вашего «железа» таких приложений нет — в интернете хватает подробных мануалов, а современные графические BIOS имеют множество подсказок и будут всеми силами сигнализировать вам, если какие-либо значения оказываются опасными. К тому же современные процессоры имеют множество встроенных защит, так что «спалить» их достаточно сложно.

Миф №3. Почти все ноутбуки не разгоняются.

Почти — потому что есть небольшое количество дорогих моделей, где стоят процессоры Intel с индексом HK, что позволяет их разогнать (полный аналог десктопных процессоров с индексом K). Все другие модели имеют CPU с заблокированным множителем, так что, казалось бы, это не миф.

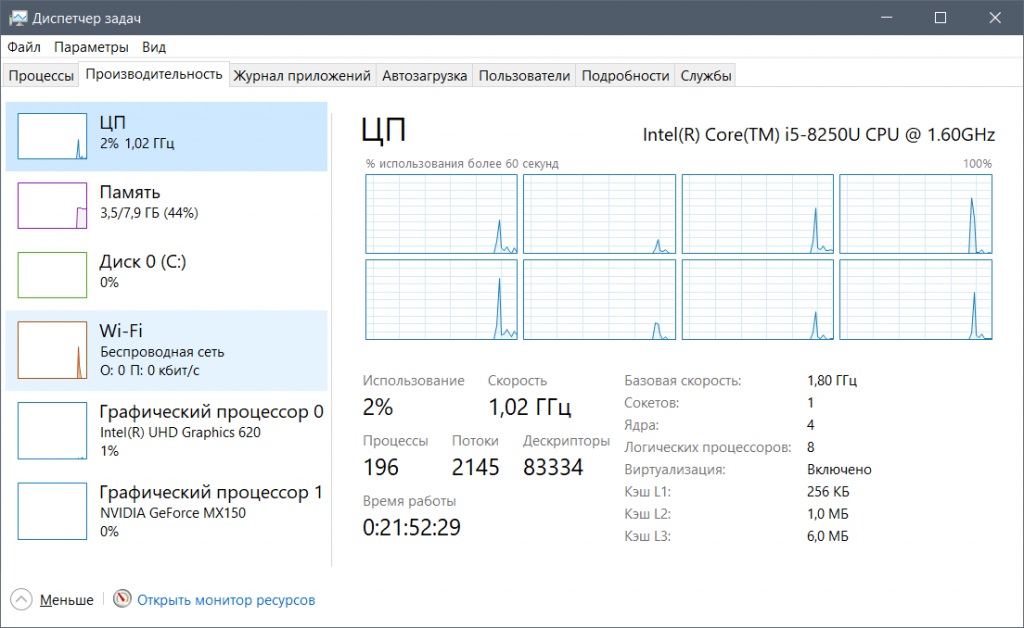

Однако следует понимать, что основное ограничение мобильных процессоров — это не максимальная частота, которая зачастую выше 4 ГГц, а достаточно низкий теплопакет в 15-45 Вт, который в разы меньше, чем у аналогичных по частотам десктопных аналогах. Поэтому чаще всего мобильные процессоры как раз «упираются» в него и не достигают максимальной частоты.

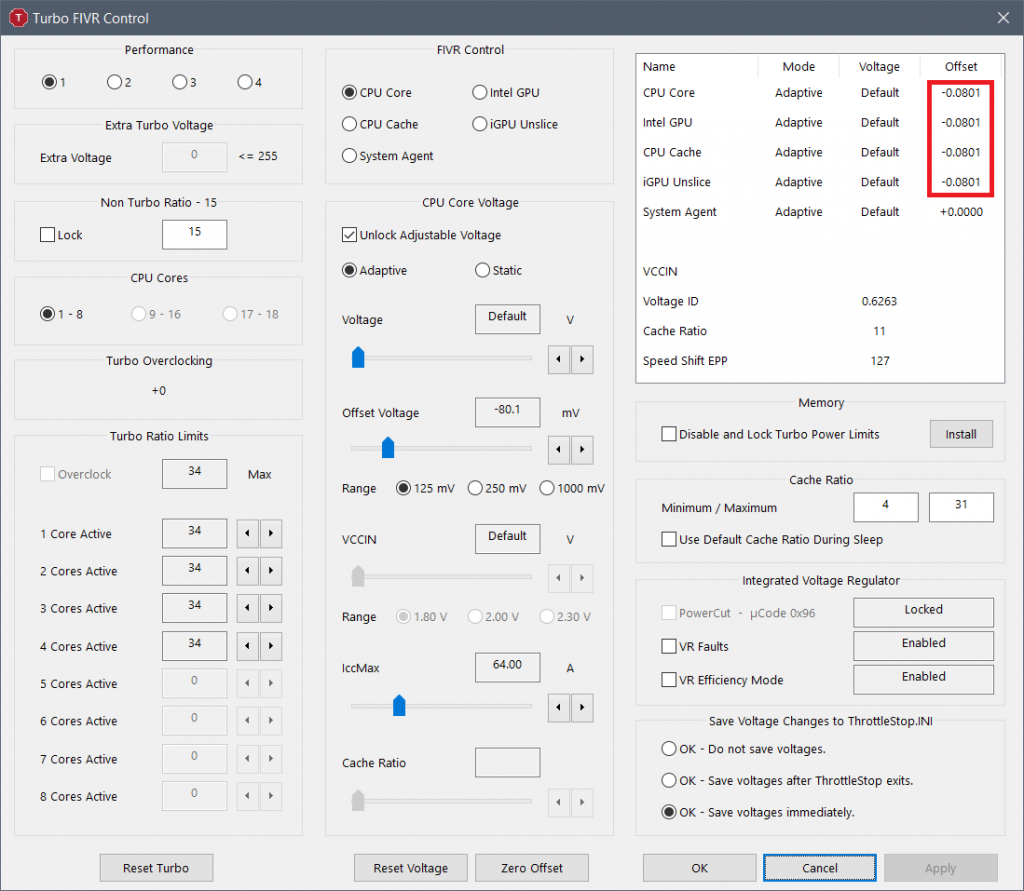

Снижение напряжения дает лишние 150-200 МГц частоты, или около 10% — достаточно приятный бонус «из воздуха».

Из этой ситуации есть выход: как я писал выше, зачастую можно повысить частоту при том же напряжении и сохранении стабильности. Но есть и другой вариант — это снижение напряжения при тех же частотах, что опять же может быть вполне стабильно. В случае с мобильными «камнями» зачастую напряжение на снижение не заблокировано, поэтому так называется андервольтинг (undervolting) позволит «запихнуть» процессор в тот же теплопакет с большей частотой — чем не разгон?

Миф №4. При разгоне процессор быстрее деградирует и выходит из строя.

Собственно, с точки зрения физики все верно: чем выше напряжение на кристалле, тем быстрее он будет деградировать и тем самым терять стабильность на выбранной частоте. Но насколько быстрый данный процесс? Увы, в интернете информации по этому поводу маловато, что подчеркивает то, что с этой проблемой сталкивалось очень небольшое число людей.

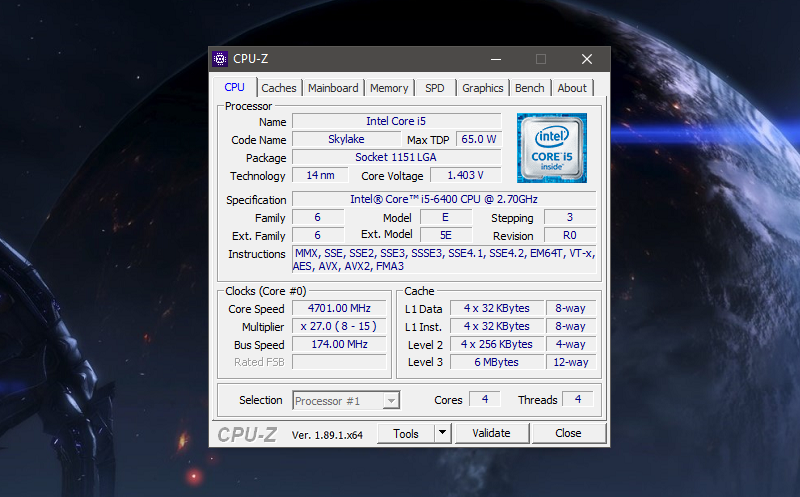

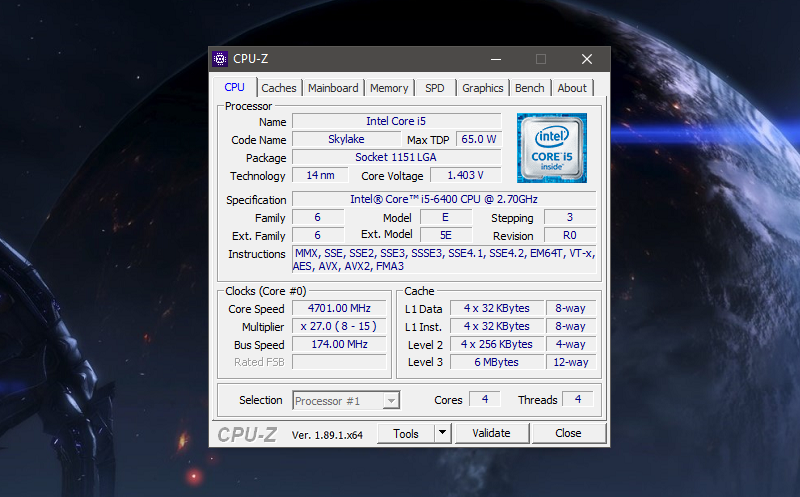

Поэтому придется использовать собственные данные: так, разогнанный до 4.7 ГГц Core i5-6400 при напряжении в 1.4 В, которое близко к критическим 1.45 В для 14 нм кристаллов, стабильно проработал чуть больше 2.5 лет при достаточно серьезной ежедневной нагрузке (рендер), и лишь несколько месяцев назад пришлось снизить частоту на 100 МГц из-за начавшихся сбоев в работе, после чего стабильность была возвращена и процессор без проблем работает дальше. С учетом того, что этот CPU вообще не предназначен для разгона, а его родная максимальная частота составляет 3.1 ГГц, можно смело утверждать, что деградация едва ли серьезно повлияет на производительность современного процессора даже спустя несколько лет серьезной нагрузки с близким к экстремальному разгоном.

Миф №5. При разгоне невозможно достичь 100% стабильности.

Возможно, это звучит удивительно, но сам по себе полупроводниковый кристалл не является на 100% стабильным — при любых частотах и напряжениях в нем постоянно происходят различные ошибки в вычислениях, которые процессор пытается самостоятельно определить и исправить, и в подавляющем большинстве случаев ему это удается. Но все же не всегда, поэтому бывают случаи, когда система падает в BSOD при серьезной нагрузке процессора даже на дефолтных настройках.

Что касается разгона, то в общем и целом сложно сразу угадать оптимальные значения частоты и напряжения, и именно поэтому существуют различные стресс-тесты в AIDA64, LynX, OCCT или Prime95, которые специально сильно нагружают CPU в попытке проверить его на стабильность. Разумеется, в рамках данной статьи не имеет смысла вдаваться в подробности тестов и говорить о том, что стабильная работа в играх вообще не означает стабильную работу при вычислительных нагрузках с использованием AVX-инструкций, но на деле практически всегда можно найти те более высокие значения частоты и напряжения, при которых система оказывается достаточно стабильной в нужных задачах.

Миф №6. ОЗУ при разгоне греется, поэтому для нее нужны радиаторы.

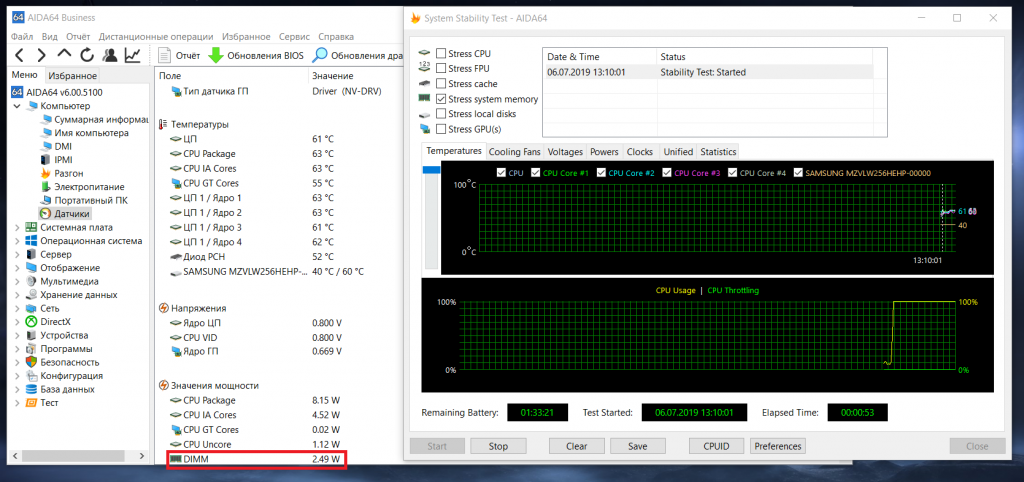

Что ж, это кажется логичным — при разгоне оперативной памяти зачастую повышают ее напряжение, что должно приводить к большему нагреву. Давайте посмотрим на деле, насколько это критично: так, знаменитые зеленые плашки Samsung B-die при разгоне до 3200 МГц с напряжением в 1.35 В (это почти что стандартное напряжение для большинства плашек DDR4 с частотами около 3 ГГц) потребляют в стресс-тесте AIDA64 2.5 Вт:

Плашек в системе две, каждая включает в себя по 8 чипов, так что в итоге на каждом чипе рассеивается целых 0.16 Вт. Для примера — мобильные ARM-процессоры потребляют единицы ватт и обходятся без всяких радиаторов, а тут значение аж на порядок меньше. Так что радиаторы на ОЗУ не нужны абсолютно, они — всего лишь элемент декора (и временами попытка скрыть дешевые чипы), так что при выборе оперативной памяти не стоит обращать на них внимания.

Миф №7. Оверклокинг — это один большой обман: я разогнал процессор/видеокарту/ОЗУ и не заметил разницы.

Да, и такое бывает. Следует понимать, что разгон — это не панацея, а приятный бонус, заметить который можно лишь при близкой к максимальной нагрузке разогнанного комплектующего. Поэтому если до разгона система с трудом тянула нужные задачи, то не стоит надеяться, что после него все начнет летать. И, с другой стороны, если ваши задачи никогда существенно не нагружали ПК, то опять же разгон едва ли увеличит производительность.

Миф №8. Обзорщики врут: у меня такой же процессор и его не удалось также сильно разогнать.

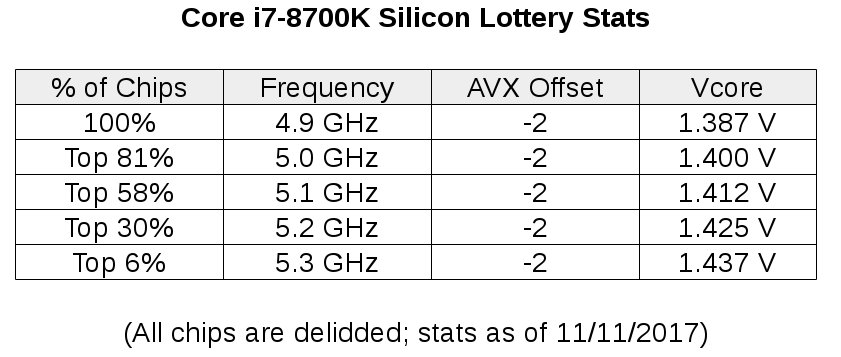

Статистика разгона i7-8700K хорошо показывает, что не все процессоры способны «взять» даже 5 ГГц.

Полупроводниковый кристалл — штука сложная, настолько сложная, что временами выход годных процессоров составляет лишь 60-80%. Так что в мире не существует двух одинаковых процессоров, из-за чего разгон превращается в лотерею: у кого-то Ryzen 7 2700X работает на 4.3 ГГц на всех ядрах при 1.35 В, а у кого-то с трудом на 4 ГГц при 1.4 В. Поэтому к разгону нужно подходить индивидуально: вполне возможно, что вам повезет и вы достигните даже лучших результатов, чем видели в обзорах, но следует понимать, что возможна и ровно обратная ситуация.

Миф №9. Разгон зависит только от самого процессора и его охлаждения.

Раньше это действительно было так, но появление 8-ядерных монстров на долгоживущем 14 нм техпроцессе привело к тому, что в разгоне они могут потреблять и 200, и даже 300 Вт. Разумеется, это требует серьезного охлаждения, но современные суперкулеры и СВО вполне могут справиться с таким потоком тепла.

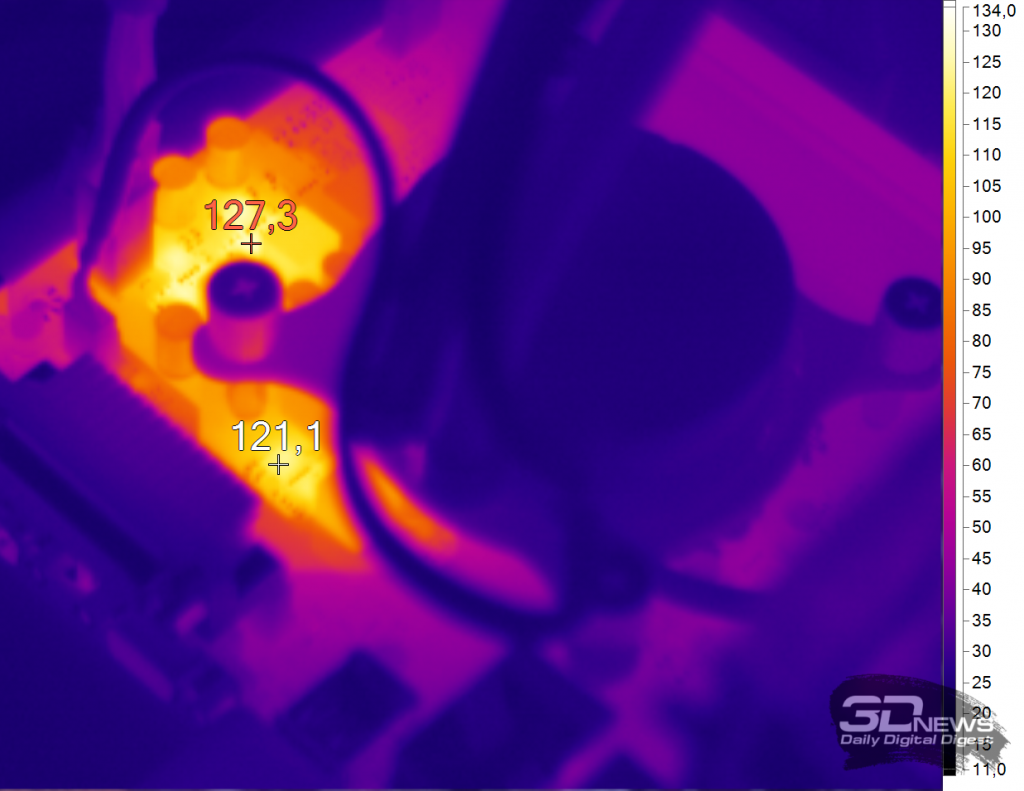

Вот так греет VRM простой материнской платы на H310 чипсете стоковый i7-8700K. Представить, что будет в разгоне с дешевой платой на Z370, не так уж и сложно. Фото взято с 3Dnews.

Проблема же как обычно приходит оттуда, откуда ее не ждали: перестают справляться с такой нагрузкой цепи питания, временами разогреваясь свыше 100 градусов (некоторые производители даже вентиляторы для их обдува предлагают). Так что уже перестало быть редкостью то, что какой-нибудь Core i7-9700K вполне может разгоняться дальше, но повышение частоты приводит к перегреву цепей питания и троттлингу процессора, дабы они не вышли из строя. Поэтому теперь при выборе процессора под разгон нужно тщательно выбирать еще и материнскую плату.

Миф №10. Оверклокинг — это процедура, требующая определенных дорогостоящих комплектующих.

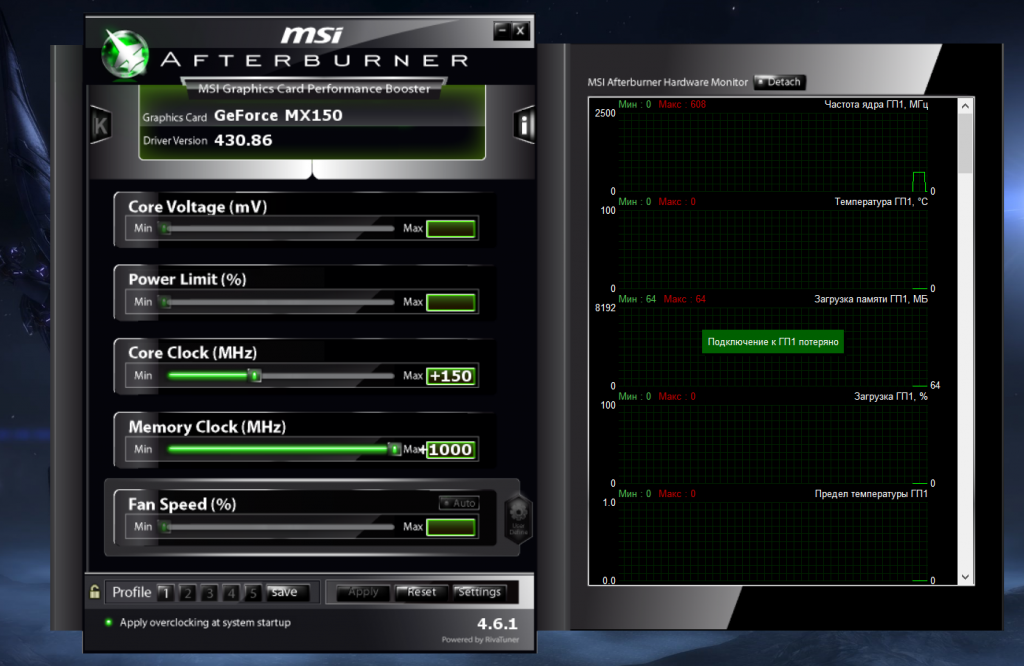

Разгон возможен даже на такой «затычке», как Nvidia MX150.

Собственно, дорогой разгон — это или экстремальный его подвид с жидким азотом и чиллерами, или же покупка процессоров от Intel с индексом K и плат на Z-чипсетах. В большинстве своем производители скорее за разгон, чем против него: так, оверклокинг возможен на всех, даже мобильных, видеокартах от Nvidia и на большинстве видеокарт от AMD. Любая, даже самая дешевая, память стандарта DDR4 зачастую берет хотя бы 2666, а то и 2933 МГц, а та же Samsung B-die — даже 3200. AMD разрешает разгон практически всех своих процессоров (кроме Athlon) на почти всех платах, кроме основанных на совсем уж простом чипсете A320. Так что в общем и целом почти в каждом ПК, даже офисном, зачастую можно найти хотя бы один компонент, который можно разогнать, так что не стоит считать эту процедуру дорогостоящей.

Как видите, мифов об оверклокинге хватает. Знаете какие-либо еще? Пишите о них в комментариях.

Многоядерность

История развития центральных процессоров довольно интересна. Если проследить за ней с появления первых настольных компьютеров, то становится очевидно, что основным двигателем производительности было повышение тактовой частоты. Но всё в природе имеет придел. С увеличением частоты тепловыделение процессоров нелинейно растёт, что в конечном итоге приводит к слишком высоким значениям. Не помогает даже использование более тонких технических процессов при создании транзисторов.

Выход нашли в использовании нескольких ядер в одном кристалле, такой процессор «2 в 1». Их появление на рынке десктопов вызвало большие споры. Нужны ли нам многоядерные процессоры? Сейчас уже можно ответить с уверенностью: нужны. В ближайшие годы просто невозможно представить прогрессивного пути развития этой отрасли без использования нескольких ядер.

Так чем же лучше многоядерные процессоры? Многоядерность сродни использованию нескольких отдельных процессоров в одном компьютере. Только находятся они в одном кристалле и не полностью независимы (например, использование общей кэш-памяти). При использовании уже имеющегося программного обеспечения, созданного для работы только с одним ядром, это даёт определённый плюс. Так, можно запустить одновременно две ресурсоёмкие задачи без какого-либо дискомфорта. А вот ускорение одного процесса – задача для таких систем непосильная. Таким образом, мы получаем практически тот же самый одноядерный процессор с небольшим бонусом в виде возможности использования нескольких требовательных программ одновременно.

Выход из данной ситуации очевиден – разработка нового поколения ПО, способного задействовать несколько ядер одновременно. Этот процесс можно назвать распараллеливанием процессов. На деле всё оказалось довольно сложно.

Некоторые задачи довольно легко распараллелить. К ним, например, относится кодирование аудио и видео. В его основе лежит набор однотипных потоков, так что заставить их выполняться одновременно – довольно простая задача. Выигрыш многоядерных процессоров в задачах кодирования перед одноядерными аналогами пропорционален количеству этих самых ядер: два ядра – вдвое быстрее, четыре – в четыре раза и так далее. Но подавляющую часть задач распараллелить намного сложнее. В большинстве случаев требуется кардинальная переработка программного кода.

Несколько раз из уст представителей довольно серьёзных компьютерных компаний звучали радостные слова об удачной разработке многоядерных процессоров нового поколения, способных самостоятельно раскладывать один поток на несколько независимых. Но до сих пор не было продемонстрировано ни одного рабочего образца подобного чуда.

А пока действительные шаги на пути к повсеместному использованию многоядерных процессоров довольно незамысловаты и очевидны. Первым является само создание и совершенствование этих процессоров, снижение ценовых рамок. Так, в среднем сегменте обоих мировых компьютерных гигантов – Intel и AMD – можно найти достаточно широкое разнообразие двухъядерных процессоров. Уже в следующем году в класс mainstream переберутся решения с четырьмя ядрами. А вот второй шаг на пути к пользователю делают сами разработчики программного обеспечения. Многие современные игры уже обзавелись поддержкой двух ядер. Самым требовательным из них практически необходим двухъядерный процессор для обеспечения оптимальной производительности.

Если окинуть взглядом прилавки компьютерных магазинов и немного проанализировать, то общая картина отнюдь не столь плоха. Производителям процессоров удалось достичь довольно высокого уровня выхода годных кристаллов. На ценообразовании это отражается следующим образом: увеличение числа ядер вдвое зачастую не ведёт к двойному повышению стоимости. Хотя это вполне логично: производительность в среднем возрастает тоже далеко не в два раза.

Подводя первую часть статьи к завершению, стоит отметить, что сколь бы ни был тернист путь к многоядерности, альтернативы ему в обозримом будущем попросту нет. Нам, как обычным потребителям, остаётся только своевременно апгрейдить свой компьютер, из раза в раз увеличивая число встроенных процессорных ядер, выводя тем самым общую производительность на новый уровень.

Вреден ли разгон компьютера?

Скептики уверяют, что оверклокинг ужасно опасен. Компьютерные энтузиасты уверены в обратном. Кто из них ближе к истине, мы и попытаемся сегодня понять.

Разгон процессора как явление существует уже не один десяток лет. Первопроходцами были по-настоящему увлечённые энтузиасты. В уже далёкие и забытые времена разогнать процессор можно было только впаиванием в электрическую схему материнских плат дополнительных компонентов, например, транзисторов с определённым значением активного сопротивления. Позже вся эта процедура упростилась до замыкания джамперами специальных контактов. Ну а сегодня всё стало и того проще: сиди себе спокойно в удобном кресле и меняй значения в BIOS, а зачастую прямо в операционной среде.

Но всё отнюдь не столь радостно, как может показаться на первый взгляд. Ведь с популяризацией любой отрасли средняя квалификация работника неизбежно снижается. Так и в оверклокинге. Если поначалу необходимо было иметь достаточно много знаний, чтобы разогнать, то теперь эта функция доступна даже детям дошкольного возраста. Так что об опасностях разгона многие даже и не слышали. А ведь на самом деле это далеко не миф.

Начнём, пожалуй, с самого очевидного. Как известно, разгон – повышение заводских характеристик какого-либо компонента компьютера с целью получения увеличенной производительности. Главной характеристикой процессора является его частота. Для её увеличения зачастую повышают и рабочее напряжение процессора. Эти два фактора в сумме очень негативно сказываются на микроэлектронике, уменьшая срок жизни устройства.

Всем, конечно, интересно услышать точные цифры. Но ими, пожалуй, никто не владеет. В Глобальной сети гуляют призрачные цифры: при повышении температуры процессора на 10 градусов его срок жизни уменьшается на 10 лет. Но если учесть достаточно серьёзные технологические различия в поколениях микрочипов, то эти данные нельзя считать даже приближенно верными.

Если посмотреть на более правдоподобные числа, то всё не так уж плачевно. Современные центральные процессоры рассчитаны на 15-20 лет беспрерывной работы. Компьютер самого заядлого геймера очень редко бывает включён более 12 часов в сутки. Так что средний процессор в номинальном режиме работы протянет около 30 лет. В самых неблагоприятных условиях экстремального разгона этот срок может уменьшиться вдвое – до 15. А уже через 5-10 лет производительность даже самого мощного процессора станет попросту смешной. Таким образом, процессор морально и технически устареет гораздо раньше, чем закончится его работоспособность из-за разгона.

Другая причина более обширна. Разгон процессора в любом случае сказывается на других компонентах системы, в первую очередь – на материнской плате. Вследствие повышения частоты и рабочего напряжения увеличивается и энергопотребление. Это, в свою очередь, создаёт дополнительную нагрузку на элементы питания процессора, расположенные на материнской плате. Многие производители для удешевления своей продукции устанавливают дешёвые и порой некачественные силовые элементы, например, сглаживающие или фильтрующие электрические конденсаторы. Выход из строя таких компонентов может навсегда забрать с собой на тот свет не только процессор, но ещё и саму материнскую плату вместе с целым набором комплектующих. Схожая картина и с блоком питания. Но за несколько лет силовые элементы материнских плат даже нижнего ценового сегмента прибавили в надёжности, что делает эту проблему не столь актуальной.

На практике оверклокеры зачастую сталкиваются с таким очень неприятным явлением, как нестабильность. На самом деле все процессоры нестабильны. Просто критическая ошибка в номинальном режиме может появиться один раз в десять лет, тогда как в разгоне это случится значительно быстрее. Рядовому пользователю перезагрузка процессора во время, например, игры не так уж страшна, а вот в серьёзной организации даже маленький сбой может обернуться многомиллионными убытками. Другое дело, что такие компьютеры никто и разгонять не будет, так что особой проблемы тут нет.

Итак, из рассмотренных теоретически возможных негативных последствий разгона настоящую угрозу для обычного оверклокера ничто не представляет. Сегодня проводятся довольно серьёзные соревнования по оверклокингу, победители которых получают ценные призы и денежные выигрыши. Так что разгон может принести не только моральное, но и финансовое удовлетворение. Разгон процессора бывает ещё и полезным!