Польза и вред от нанотехнологий

Дуализм наночастиц

Изменения, вносимые в жизнь развитием нанотехнологий, по глубине сравнимы с последствиями открытия радиоактивности или с компьютерной революцией. Опыт подсказывает, что изменения такого масштаба могут нести не только положительные, но и негативные последствия. Однако опытом тут не обойтись, нужны опыты. Как собирают доказательства пользы и вреда от наночастиц, рассказывает кандидат физико-математических наук Александр Данилов

.

.

Главным фактором риска применения медицинских нанотехнологий является недостаток информации о взаимодействии конкретных наночастиц с человеческим организмом

Сторона светлая

Имеющиеся опасения по поводу безопасности нанотехнологий выходят на первый план, если речь идёт об их медицинских приложениях — той области, где наночастицы целенаправленно воздействуют на человеческий организм.

Обсуждаемые в настоящее время перспективные области применения медицинских нанотехнологий весьма многообразны, и не существует даже их общепринятой классификации. Можно, по-видимому, выделить три генеральных направления (European Technology Platform on NanoMedicine, Vision Paper and Basis for a Strategic Research Agenda for NanoMedicine. 2005).

- Первое — диагностика заболеваний на ранней стадии, в перспективе — на уровне единичных клеток. В качестве примера можно привести диагностику с помощью магнитных наночастиц. При введении в организм суспензии из таких частиц они захватываются макрофагами. Если где-то есть опухоль или протекает воспалительный процесс, «меченые» макрофаги устремляются туда и могут быть легко обнаружены с помощью магнитного томографа. Другим примером служат квантовые точки, обладающие, подобно атомам, дискретным спектром излучения. Обработанные определённым образом, они могут маркировать раковые клетки, что уже подтверждено экспериментами на мышах. Или же суспензию из зелёных квантовых точек можно вводить в сосуды для визуализации кровеносной системы. Если в каком-то месте повреждён маленький сосуд или капилляр, это будет отчётливо видно, поскольку в тканях человеческого организма нет зелёного цвета.

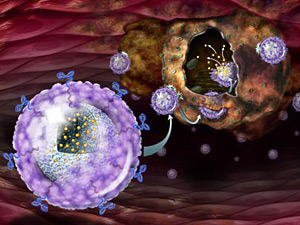

- Второе направление — это адресная доставка лекарств, а в более отдалённой перспективе — и генов, к поражённым клеткам. Это намного повышает возможности лечения онкологических и некоторых других заболеваний сильнодействующими препаратами с ярко выраженными побочными действиями.

- Третьим направлением является регенеративная медицина. Её цель — мобилизация собственных возможностей организма на борьбу с такими заболеваниями, как диабет, остеоартрит, поражения сердечной мышцы и центральной нервной системы. В основе регенеративной медицины лежит доставка к поражённым участкам тела биосовместимых материалов, стволовых клеток, а также сигнальных молекул, инициирующих регенеративные процессы на клеточном уровне.

Подтверждено, что токсичность зависит от концентрации наночастиц, площади их поверхности, а также среды, в которой они находятся, но не от полной массы и объёма. Разумеется, применение нанотехнологий должно быть с самого начала поставлено под строгий контроль. Ведь помимо недопустимого вреда здоровью человека и окружающей среде следует учитывать возможную негативную реакцию общества.

- Наномедицинские препараты, как и все прочие лекарства и медицинские материалы, проходят строгую проверку. В частности, в нашей стране испытания наноматериалов регулируются постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 октября 2007 года № 79 «Об утверждении Концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов», которое распространяется и на материалы медицинского назначения.

В мире с 2005 года 130 нанотехнологичных лекарств и систем доставки, а также 125 устройств или диагностических тестов вошли в доклиническую, клиническую или коммерческую разработку. Предстоит большая и сложная работа, поскольку обеспечение безопасности нанопрепаратов может потребовать уникальных оценок риска, учитывая новизну и разнообразие продуктов, высокую подвижность и реакционную способность проектируемых наночастиц и размывание диагностических и терапевтических классификаций «лекарство» и «лечебное устройство» (Faunce T.A. // Nanoterapeutecs: New challenges for safety and cost-effectiveness regulation in Australia, MJA. 2007. V. 186. № 4.).

Сторона тёмная

Главным фактором риска применения медицинских нанотехнологий является недостаток информации о взаимодействии конкретных наночастиц с человеческим организмом. Учёные сегодня лучше понимают, как происходит поглощение наночастиц позвоночными и беспозвоночными животными, но не знают, как они влияют на отдельный организм или даже на колонию микроорганизмов.

- Опубликованные в настоящее время обзоры литературы (Лысцов В. Н., Мурзин Н. В. // Проблемы безопасности нанотехнологий. М.: МИФИ. 2007. G. Oberdorster, V. Stone, K. Donaldson // Toxicology of nanoparticles: A historical perspective, Nanotoxicology. 2007. V.1. № 16; Buzea C., Blandino I.I.P., Robbie K. // Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity, Biointerphases. 2007. V. 2. № 4.) об отрицательном влиянии наночастиц на здоровье человека содержат лишь первые данные, касающиеся их возможной токсичности. Имеются наблюдения, описывающие связь между наноразмерными частицами, циркулирующими в атмосфере, и заболеваемостью, особенно у пожилых людей и лиц с пониженным иммунитетом. Учитывая сходные свойства атмосферных и искусственных наночастиц, можно предположить, что последние также способны вызывать различные заболевания, в том числе с длительным латентным периодом (Самсонова М. В. // Наномедицина: современные подходы к диагностике и лечению заболеваний, вопросы безопасности. Пульмонология. 2008. № 5.).

Токсичность возрастает с уменьшением размеров частиц. Таким образом, могут проявлять токсичность и наночастицы из материалов, не токсичных в обычной форме

- Под подозрение в токсичности подпадают не только фуллерены и нанотрубки, но и уже широко применяемые в косметике наночастицы двуокиси титана, а также перспективные с точки зрения медицинских применений частицы серебра и квантовые точки. Даже такие биосовместимые материалы, как керамика и алюминий, при использовании для имплантации и протезирования могут служить источниками наночастиц, накапливающихся во внутренних органах и вызывающих аллергические реакции и васкулиты.

Если испытание токсичности проводится только на здоровых организмах (эксперименты с животными или клинические исследования), неблагоприятные эффекты могут встретиться у чувствительных частей населения, и проверка этого требует отдельных испытаний. Эксперты Национального института здоровья США отмечают возможность непредвиденных реакций in vivo.

- Так, недавние исследования (Salonen E., Lin S., Reid M. L., Allegood M., Xi Wang, Rao A.M., Vattulainen I., Pu Chun Ke // Real-Time Translocation of Fullerene Reveals Cell Contraction, Small. V. 4, № 11. 2008) показывают, что некоторые культуры клеток, будучи подвергнуты воздействию фуллеренов, оказываются неповреждёнными и даже никак не затронутыми. Клетки также оказываются не затронуты в присутствии наночастиц галловой кислоты, которая имеется практически во всех растениях (например, чае, дубовой коре, дубильных экстрактах и т. д.). Однако когда фуллерены и галловая кислота присутствуют в клеточной культуре совместно, они формируют соединения, которые прикрепляются к поверхности клетки и вызывают её гибель. Приведённый пример показывает, как трудно выделить эффекты воздействия наночастиц на организм и насколько «прицельным» оно должно быть, если мы рассчитываем на его терапевтический эффект.

Попадая в организм, наночастицы способны повреждать биомембраны, нарушать функции биомолекул, в том числе молекул генетического аппарата клетки и клеточных органелл (митохондрий), приводя к нарушению регуляторных процессов и гибели клетки. Механизм воздействия нанообъектов на живые структуры связан с образованием в их присутствии свободных радикалов, в том числе пергидратов, а также с возникновением комплексов с нуклеиновыми кислотами. Эффект для живого организма проявляется в возникновении воспалительных процессов в отдельных органах и тканях и снижении иммунитета.

- Подтверждено, что токсичность зависит от концентрации наночастиц, площади их поверхности, а также среды, в которой они находятся, но не от полной массы и объёма. Токсичность возрастает с уменьшением размеров частиц. Таким образом, могут проявлять токсичность и наночастицы из материалов, не токсичных в обычной форме.

Перед новой научной дисциплиной — нанотоксикологией — стоит задача не только выявления возможных вредных воздействий нанообъектов на человеческий организм, но и целенаправленной модификации свойств частиц с целью предотвращения этого вреда при сохранении их полезных свойств

- Следует подчеркнуть, что большинство этих выводов основывается на экспериментах на животных и культурах клеток, и их прямая экстраполяция на человеческий организм не корректна. Кроме того, дальнейшие исследования могут подсказать средства борьбы с побочными эффектами воздействия наночастиц на человеческий организм. Так, например, квантовые точки из CdSe можно сделать нетоксичными за счёт их поверхностного покрытия либо заменить их на фотолюминесцентные наноалмазы с цветными центрами (Faklaris O., Garrot D., Treussart F., Joshi V., Curmi P., Boudou J., Sauvage T. // Comparison of the photoluminescence properties of semiconductor quantum dots and non-blinking diamond nanoparticles. Observation of the diffusion of diamond nanoparticles in living cells, arXiv:0904.2648v1. 2009). Однако данные, приведённые в обзорах, подтверждают, что проблема существует. Поэтому перед новой научной дисциплиной — нанотоксикологией — стоит задача не только выявления возможных вредных воздействий нанообъектов на человеческий организм, но и целенаправленной модификации свойств частиц с целью предотвращения этого вреда при сохранении их полезных свойств.

Списки рисков

Научное сообщество вполне осознаёт риски от использования наночастиц в целях терапии. Об этом свидетельствует вышедший недавно первый общий обзор научных и прикладных исследований в области безопасности нанотехнологий — Emergnano. Авторы обзора — инициативная группа Safenano, созданная Институтом профессиональной медицины города Эдинбург (крупный независимый центр научных исследований в области охраны труда и окружающей среды, работающий сейчас под эгидой Всемирной организации здравоохранения) и Министерство пищевой промышленности и сельского хозяйства Великобритании — провели количественную и качественную оценку исследований безопасности нанотехнологий. Кроме того, они попытались дать комплексную оценку рисков, связанных с использованием нанотехнологий, исследовали природоохранное законодательство разных стран, а также наличие правил техники безопасности при работе с наноматериалами и их использовании. Руководитель проекта Safenano Роб Эйткен отмечает актуальность подобного «моментального снимка» состояния дел в большой отрасли науки во всём мире.

- Из 358 отобранных для исследования проектов, идущих в 13 странах, 260 закончены или близки к завершению. Однако существенного прогресса исследователи смогли добиться лишь по очень ограниченному кругу проблем.

Авторы обзора отмечают, что наибольшее количество исследовательских проектов в области безопасности нанотехнологий было запущено в США (165 проектов), далее следуют Великобритания, Швейцария и Европейский союз (19 проектов). По суммам расходов на эти исследования лидируют США и Европейский союз (соответственно около 37 миллионов фунтов и 26 миллионов фунтов), что составляет всего лишь один-три процента научного бюджета развитых стран.

14 мая 2009 года по инициативе участников 7 Рамочной программы ЕС запущен крупный проект комплексной оценки рисков, связанных с использованием искусственных наночастиц — ENPRA. Общая стоимость проекта — 3,7 миллиарда евро, ожидаемая продолжительность — 3,5 года

- Закрыть некоторые существенные пробелы в области исследований безопасности нанотехнологий должен новый крупный проект комплексной оценки рисков, связанных с использованием искусственных наночастиц ENPRA (Engineered NanoParticle Risk Assessment), инициированный участниками 7 Рамочной программы ЕС. О его запуске было объявлено в Париже 14 мая 2009 года. Общая стоимость проекта составит 3,7 миллиарда евро, ожидаемая продолжительность — 3,5 года. ENPRA задействует специалистов и оборудование 15 европейских и шести американских партнёров, включая три федеральных агентства США. Руководить проектом будет доктор Лян Тран, директор лаборатории вычислительной токсикологии Института профессиональной медицины в Эдинбурге.

В рамках проекта ENPRA предполагается решить несколько задач. Учёным предстоит, в частности, выявить физико-химические характеристики искусственных наночастиц, ответственные за их токсичность, и разработать методики предсказания потенциальной токсичности наночастиц; исследовать механизмы взаимодействия наночастиц и живых организмов на клеточном и молекулярном уровне. Кроме того, они должны будут разработать системы тестов, которые позволят определять токсичность наночастиц без экспериментов на животных и проведения дорогостоящих и длительных клинических испытаний. Подобные тесты, если их результаты можно будет экстраполировать на реальные ситуации, с которыми могут столкнуться потребители продуктов, содержащих наночастицы, позволят быстрее внедрять новые безопасные технологии и материалы.

- Обращает на себя внимание отсутствие российских учёных в группах экспертов, разрабатывающих и осуществляющих эти проекты. Разумеется, и в нашей стране понимают серьёзность проблемы, что подтверждается принятием упомянутого постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Однако представляется целесообразным более широкое участие российских специалистов в международном сотрудничестве в области безопасности нанотехнологий.

Нанотехнологии открывают перед медициной, как и перед другими областями деятельности, доселе невиданные перспективы, но при этом их безопасное и эффективное применение ставит перед исследователями, технологами и менеджерами задачи совершенно нового уровня сложности.

Александр Данилов, кандидат физико-математических наук

https://www.strf.ru/science.aspx?…

12 июля в Якутском научном центре состоялась лекция ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (г. Москва), доктора биологических наук, профессора Ивана Всеволодовича Гмошинского о пользе и рисках нанотехнологий.

Он рассказал на лекции о том, что собой представляют нанотехнологии, об основных областях их применения, о нанотехнологиях и наноматериалах в питании человека, об оценке и обеспечении безопасности наноматериалов и нанотехнологий за рубежом и в России.

Так, наноматериалы бывают природными, техногенными (непредумышленно образуются в ходе технологических процессов), а также искусственными (направленно создаваемые в процессах нанотехнологий).

Искусственные наноматериалы весьма разнообразны: это и различные наночастицы, квантовые точки, фуллерены, нановолокна, наностержни, нанотрубки, нанопленки, нанопластины, графен.

Нанотехнологии используются в наноэлектронике, нанофотонике, наноинженерии, наномедицине и нанобиотехнологиях.

Как отметил Иван Гмошинский, примером наиболее успешного и широкого внедрения нанотехнологий в пищевой промышленности являются мембранные технологии. При помощи мембранных нанотехнологий производится обессоливание и очистка питьевой воды, стерилизация жидких продуктов, очистка и осветление соков, напитков, выделение и концентрирование белков, углеводов, витаминов и лактозы. Использование мембран в пищевых производствах не несет рисков, связанных с воздействием наночастиц на человека, так как наноматериалы из мембран не могут высвобождаться в ходе эксплуатации.

На сегодня, во всем мире широко применяются нанокомпозитные упаковочные материалы. С помощью наночастиц серебра, оксида цинка производится бактерицидная упаковка, с помощью наночастиц диоксида титана производится фотобарьерная упаковка. Газобарьерные упаковки производят при помощи наноглин, а «съедобные» упаковки для различных овощей и фруктов производят при помощи нанопленки органических веществ (восков).

Нанотехнологическая продукция пищевого назначения, зарегистрированная в России, в основном представлена различными БАДами, и в меньшей степени представлена комплексными пищевыми добавками, сырьем для производства пищевой продукции, пищевыми ингредиентами и добавками. Наноинкапсулированные пищевые вещества позволяют преодолевать физическую и химическую несовместимость различных пищевых ингредиентов, повышают биодоступность биологически активных веществ.

К сожалению, некоторые наноматериалы представляют опасность для человека. Небольшой размер наночастиц позволяет им проникать через клеточные мембраны и находиться внутри структуры ДНК или белка и изменять их функции. Наночастицы способны легко проникать через физиологические барьеры и накапливаться в организме: они попадают к нам через дыхательные пути (особенно на производстве), перорально с пищей, лекарствами, зубной пастой, а через кожу к нам попадают наноматериалы, содержащиеся в косметике.

За период 2009-2018 гг. выявлена потенциальная опасность 130 наноматериалов и более 400 видов нанотехнологической продукции и технологий ее производства.

В России исследования в области нанотоксикологии проводятся организациями ФАНО России, Российской академии наук, Минобрнауки, Роспотребнадзора, Минздрава РФ, ФМБА России.

В завершении лекции профессор Гмошинский ответил на вопросы слушателей. Так, по поводу нанопленок, которыми покрыто большинство импортных овощей и фруктов, Иван Всеволодович объяснил, что это восковый продукт, не представляющий серьезной опасности для человека, «но если у вас есть выбор — купить продукт в восковой пленке или без таковой, то, конечно, выбирайте фрукты без покрытия».

На вопрос о том, насколько опасно то, что фрукты в Китае обрабатываются газом, Иван Гмошинский ответил, что фрукты и овощи обрабатываются газами для повышения лежкости и для ускорения созревания и «это в принципе безопасно». «Другое дело, что в Китае применяются пестициды, которые в России запрещены», — подметил профессор.

Скачать презентацию к лекции д.б.н. И.В. Гмошинского “НАНОТЕХНОЛОГИИ: ПОЛЬЗА И РИСКИ”

Пресс-служба ЯНЦ СО РАН

«Нанотехнологии: польза и угрозы» – такую тему для обсуждения выбрали на первом заседании научного клуба «Грифон» в Южно-Уральском государственном университете. Ученые рассказали о перспективах применения нанотехнологий и о возможных подводных камнях их использования.

Лучше и прочнее

Технологический скачок дал ученым возможность понять и объяснить то, что раньше казалось бессмыслицей. Впервые нанотехнологии были упомянуты еще в средине XX века при исследовании процессов, которые происходят в атомном и молекулярном масштабе. Проще говоря – это наука, которая позволяет не только изучать, но и создавать объекты наноразмеров, то есть от 1 до 100 нанометров. Нанометр меньше метра примерно настолько, насколько ягода земляники меньше земного шара.

На рубеже XX и XXI века микроэлектроника начала путь совершенствования. Обновлялось старое оборудование и появлялось новое, что впоследствии позволило намного глубже и тщательнее изучать наночастицы – понять, что это такое и какими свойствами они обладают.

Оборудование, которое используется сейчас, намного качественнее и чувствительнее того, что было еще в конце XX века, именно это и привело к резкому скачку развития этой сферы науки, которая теперь считается одной из наиболее перспективных.

Сегодня нанотехнологии помогают человечеству справляться с тем, что раньше было практически невыполнимым. Но чем же хорош этот огромный шаг в будущее и так ли все безоблачно, как может показаться на первый взгляд?

Экологическая обстановка во всем мире на сегодняшний день сложилась достаточно негативная. Огромное количество водоемов загрязнены мусором, пластиком и химическими отходами. А свалок, заваленных неразлагающимися продуктами – бесчисленное множество. Сегодня нанотехнологии могут помочь при очистке загрязненных вод и реабилитации загрязненных территорий. То, что еще буквально пару десятков лет назад казалось фантастикой – реальность сейчас.

Возможность совершенствовать некоторые устройства, и даже целые производства – также заслуга нанотехнологий.

«Модифицирование при помощи наночастиц некоторых устройств позволяет продлить срок их службы в десять раз, а иногда и в сто раз, а также увеличить их прочность. Многие современные конструкционные материалы получены только с помощью нанотехнологий. Это развитие общества во всех направлениях»», – рассказал при обсуждении своего доклада Вячеслав Авдин, доктор химических наук, профессор, декан химического факультета ЮУрГУ, директор научно-познавательного центра нанотехнологий.

Будем осторожными?

Безвредно ли использование нанотехнологий для человечества – до конца неизвестно. Однако если с помощью наночастиц воздействуют на природу, то необратимое воздействие есть и на человека, но на сегодняшний день эта сфера изучена малои о последствиях, особенно долговременных, практически ничего не известно.

«Наночастицы, попадая в легкие, спокойно приникают сквозь оболочку легких внутрь. И обратно они уже не выходят. И день за днем, год за годом, количество диоксида кремния накапливается в легких, все больше и больше затрудняет существование человека, его дыхательные процессы. На флюорографии это выглядит почти как туберкулез», – пояснил на примере влияния выбросов ферросилиция Дмитрий Жеребцов, старший научный сотрудник кафедры «Материаловедение и физико-химия материалов», инженер-исследователь научно-образовательного центра «Нанотехнологии», кандидат химических наук.

Твердые наночастицы природе буквально неизвестны, что в нашем организме большинство клеток намного больше, чем нанообъекты, и поэтому образуются они довольно тяжело. Возможная угроза состоит в то, что эти самые наночастицы могут попасть в наш организм и начать взаимодействовать с уже естественными для нас клетками, а к чему это может привести – неизвестно. Поэтому исследователи указывают, что медицинское направление нанотехнологий нуждается в очень осторожном применении.

Научный прогресс остановить невозможно. В настоящее время условия, которые созданы для работы ученых, глобальны. Постоянное открытие чего-то нового, доскональное изучение этого, поиск возможной взаимосвязи с деятельностью человека и возможной выгоды этой связи – беспрерывный и необходимый для нас процесс. Нанотехнологии – огромный шаг в будущее. Но чтобы изучить их полностью и адаптировать, чтобы их использование было безопасным, подобных шагов сделать предстоит еще немало.