Нэп это и его польза

Новая экономическая политика (НЭП) проводилась большевиками в период с 1921 по 1928 год. Предшественником НЭПа был «военный коммунизм», его заменили сталинские «реформы» — индустриализация, коллективизация, культурная революция.

В марте 1921 года В.И.Ленин на X съезде партии большевиков объявил переход на новую экономическую политику. Появление НЭПа вызвали острейшие кризисы: экономический, политический, социальный, которые стали следствием завершающейся гражданской войны.

Главным мероприятием НЭПа была замена продразвёрстки продналогом. Фактически основой НЭПа стало восстановление товарно-денежных отношений, экономику «военного коммунизма» сменили элементы рыночной экономики. Государство сохранило за собой монополию в банковском деле, во внешней торговле, а также в промышленности имелся мощный государственный сектор.

Руководители партии большевиков до конца так и не определились со своим отношением к НЭПу. Например, В.И.Ленин одновременно заявлял, что НЭП вводится всерьёз и надолго, и что НЭП – временная мера, своего рода тактическое отступление.

21 марта 1921 года правительство Советской России Совет Народных Комиссаров издает декрет «О замене продовольственной и сырьевой развёрстки натуральным налогом». Согласно документу разрешался свободный обмен, покупка и продажа «излишков» сельхозпродуктов, остававшихся у крестьян. Продналог ввели не сразу во всех областях страны: на Украине, Урале, в Сибири продразвёрстка просуществовала до 1922 года.

Новая экономическая политика проводилась для решения следующих целей:

- Необходимо было преодолеть политический кризис власти большевиков и найти новые пути построения экономических основ социализма.

- Срочно требовалось улучшить социально-экономическое состояние общества и добиться внутриполитической стабильности.

Развитие НЭПа шло по нескольким направлениям:

- Продразвёрстка заменялась продналогом (его объем был известен заранее, вдвое меньше продразвёрстки).

- Вводилась децентрализация управления хозяйством и хозрасчёт.

- Часть средней и мелкая промышленности денационализировались.

- Было положено начало планированию экономического производства.

- Предоставлялась возможность вложить средства в экономику иностранному капиталу в виде концессий, в частности, в высокотехнологичную и добывающую промышленности.

- Развитие сельскохозяйственной кооперации.

- Возможность арендовать землю и использовать наёмную рабочую силу (были ограничения по количеству).

- Развитие частного мелкого производства.

- Объединение части государственных предприятий (тресты, синдикаты).

- Предоставлялась свобода внутренней торговли.

- Введение налогов (прямых и косвенных).

- Отмена всеобщей трудовой повинности (трудовых армий).

- Отмена уравнительной оплаты труда, введение её денежной формы.

- Денежная реформа 1922 – 1924 годов, выпуск конвертируемой валюты – червонца (был равен 5 долларам 14 центам США).

- Был создан Государственный банк (1921 год), открылись частные и кооперативные банки.

1921 год для НЭПа оказался неудачным. Причиной стал неурожай, который был результатом сильнейшей засухи. Неурожай охватил 25 хлебопроизводящих губерний страны (Поволжье, Дон, Северный Кавказ, Украина), за ним последовал голод зимы-весны 1922 года, сопровождавшийся массовой смертностью (около 3 миллионов человек).

Следующий 1922 год стал урожайным, что позволило насытить рынок сельскохозяйственными продуктами. Постепенно налаживалось производство товаров для населения, вводился денежный обмен.

Своего пика развития НЭП достиг в 1925 году — отменили многие ограничения, связанные с экономической деятельностью. Как результат, удалось быстро поднять уровень жизни в деревне и в городе.

К 1926 году промышленность и сельское хозяйство в основном вышли на уровень 1913 года. Значительную роль сыграл план электрификации России (ГОЭЛРО).

«Плюсы» новой экономической политики

Положительными моментами («плюсами») НЭПа можно назвать:

- Восстановление экономики.

- Развитие частной инициативы, различных форм собственности.

- Ликвидация товарного дефицита.

- Внедрение хозрасчёта.

- Развитие кооперации.

- Снижение бюрократизма.

«Минусы» НЭПа

НЭП содержал в себе и отрицательные моменты, часть которых была определена несоответствием политической и экономической составляющих развития страны в период существования НЭПа.

Главными противоречиями были:

- Несоответствие экономической идеологии партии большевиков (нацеленной, в первую очередь, на создание планового хозяйства) и экономической идеологии НЭПа (рыночное хозяйство, допускавшее различные формы собственности).

- Неприятие большинством населения страны возрождения экономического неравенства («за что боролись!»).

К отрицательным моментам («минусам») НЭПа можно отнести следующее:

- Намечающееся имущественное расслоение.

- Безработицу.

- Рост цен.

- Нехватку промышленных товаров.

- Кризисы: сбыта (1923 г.), товарные кризисы и кризисы заготовок зерна (1925 г., 1927-1928 гг.).

- Отсталость научно-промышленной базы в условиях нарастания мировой военной напряжённости.

Все эти минусы привели к тому, что НЭП был свёрнут.

Жизнь страны во время НЭПа можно попробовать почувствовать и понять, прочитав художественные произведения: Ильф и Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», рассказы Зощенко и многие другие.

Валентин Жаронкин.

Мы продолжаем кратко объяснять содержание каждого из «трудных вопросов» историко-культурного стандарта, опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;

Сегодня на очереди трудный вопрос № 10. Он сформулирован в ИКС так: «Причины свёртывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры».

Сама по себе формулировка вопроса охватывает длительный период времени и сразу несколько сущностей. Поэтому в один раз мы с вами с научной сертификацией не уложимся. Для начала остановимся на том, как в современной исторической науке трактуется новая экономическая политика Советской власти.

***

Большевики с момента прихода к власти в 1917 г. стремились как можно быстрее достичь своей главной в то время цели – построить в России общество без частной собственности на средства производства.

Реализуя эту идею, в 1918 – начале 1921 гг. они в условиях Гражданской войны национализировали всю промышленность, ликвидировали частную торговлю, а в сельском хозяйстве ограничили мелких частных собственников (крестьян и казаков) в праве распоряжаться своей собственностью – безвозмездно изымая часть урожая в пользу государства по продразверстке.

Однако сопротивление крестьянства и казачества и плачевные результаты политики «военного коммунизма» – голод в городах, а кое-где и в деревне, деградация промышленности – вынудили приостановить ускоренное построение социализма по этой модели и даже демонтировать многое из построенного. И, в конце концов, «военный коммунизм» естественно исчерпал себя с окончанием Гражданской войны.

В марте 1921 г. на Х съезде партии большевиков была провозглашена новая экономическая политика (НЭП). Сущность её заключалась в возвращении в жизнь страны в условиях мирного времени элементов рыночной экономики, но при обязательном государственном регулировании. «Командные высоты» в экономике оставались у новой власти.

Была не только резко расширена хозяйственная самостоятельность государственных предприятий – они стали юридическими лицами, субъектами рыночных отношений, – но и резко расширена сфера отношений частной собственности. Её вновь разрешили в промышленности (преимущественно в лёгкой) и торговле (до 83 % розничного товарооборота контролировалось частниками), а в сельском хозяйстве вернули мелким землевладельцам право распоряжаться своей собственностью (отменили продразвёрстку) и разрешили использование частными хозяевами наёмного труда.

В первые годы НЭПа успехи нового курса позволили восстановить экономику после потрясений, нанесённых Первой мировой и Гражданской войнами. Но уже на рубеже 1927 и 1928 гг. НЭП стали свёртывать в директивном порядке.

Почему?

***

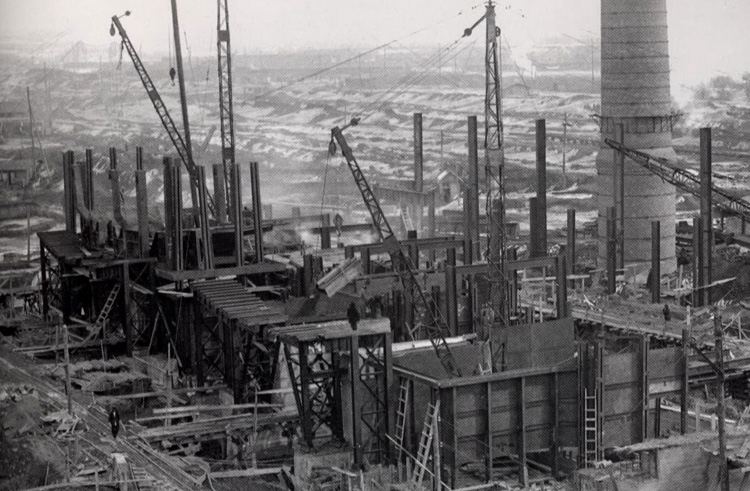

Потому что в декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) постановил вернуться к непосредственному построению в стране социализма.

Первым делом решили обезопасить страну от разгрома в случае войны с окружавшими СССР капиталистическими странами. Поэтому начать решили с укрепления военной мощи.

А для этого необходимо было в кратчайшие сроки осуществить индустриализацию СССР – форсированное развитие тяжелой промышленности. Ведь тяжелая промышленность – это прежде всего база промышленности военной. А в СССР она к 1925-му еле-еле достигла уровня 1913 г. – при том, что Запад (где не было таких революций и многолетней Гражданской войны) с 1913-го ушел далеко вперёд.

НЭП при этом оказался в состоянии кризиса. Уже в 1927-м перестало хватать продовольствия для всё увеличивавшегося числа рабочих и служащих. Государственные закупочные цены на зерно были столь низки, а нужных деревне промышленных товаров так мало и по высоким ценам, что крестьяне сократили продажу хлеба.

Видный идеолог ВКП(б) Николай Бухарин предложил в таких условиях продолжать действовать в духе НЭПа – приостановить развитие тяжёлой промышленности и развивать лёгкую, чтобы дать деревне промтовары и тем заинтересовать её в продаже сельхозпродукции. И только потом – когда заинтересованная деревня наладит стабильное снабжение городов продовольствием – вернуться к индустриализации.

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин исходил из того, что главной ценностью является не НЭП, а индустриализация. Её в условиях внешней угрозы нужно провести сейчас, а не потом. И если не удается заинтересовать крестьян в продаже хлеба, не сворачивая индустриализацию, значит, надо у них забирать силой «хлебные излишки». Значит, надо свёртывать НЭП.

И по настоянию Сталина и его сторонников, к тому времени одержавших победу во внутрипартийных спорах, в 1928 г. в условиях кризиса хлебозаготовок у деревни опять, как при «военном коммунизме», стали забирать хлеб силой. Это и было началом свёртывания НЭПа: ведь «забирать» – это несовместимо с рыночными отношениями.

В апреле 1929 г. на XVI партийной конференции был утверждён план форсированной индустриализации СССР – план первой пятилетки. Выполнить его можно было только при предельной централизации руководства экономикой. Поэтому в 1929 – 1930 гг. урезали хозяйственную самостоятельность госпредприятий и ликвидировали рыночную инфраструктуру. Государство само, без всяких специальных банков и бирж, даст кому надо и средства, и сырьё, и рабочую силу – и само распределит готовую продукцию. Тем более что при социализме так и положено…

Частное предпринимательство не запретили. Но налоговой политикой и приоритетными преференциями государственной промышленности существенно его прижали, свели его к тому, что сейчас принято называть «малым и средним бизнесом», – да и то с резким сокращением объёмов. Всё равно ведь при социализме частников не будет…

А поскольку государству надоело каждый год «выбивать» из деревни хлеб, осенью 1929-го приступили и к коллективизации сельского хозяйства – то есть к принудительному объединению частных крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы).

Во-первых, десяткам тысяч колхозов государству легче навязывать свои условия, чем миллионам частных хозяйств (и легче забирать хлеб). Во-вторых, предполагалось, что в колхозах – где можно эффективнее применять сельхозтехнику – будет выше производительность труда, а значит, и хлеба будет производиться больше. В-третьих, освободившиеся на селе рабочие руки вынужденно перетекут в города, на новые промышленные предприятия.

Таким образом, от НЭПа как политики, допускавшей частную собственность и элементы рыночной экономики, в 1930-м мало что осталось. Хотя об официальной отмене НЭПа так и не было объявлено.

***

Опыт новой экономической политики оказался противоречивым. Сохранив контроль за крупной промышленностью, советская власть временно, из тактических соображений изменила первоначальный план строительства социализма по Марксу и Ленину. Когда же необходимость в уступках частным собственникам, по мнению Сталина и его сторонников, отпала, НЭП был решительно свёрнут.

Литература

- Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. М., 1991.

- Как ломали НЭП. Стенограммы пленумов ЦК ВКП (б) 1928-1929 гг. М., 2000.

- Шубин А.В. Вожди и заговорщики: политическая борьба в СССР в 20-30-е гг. М., 2004.

- Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015.

Последние дни мы все живем в ожидании перемен. Резкие экономические изменения в российской истории случались не раз. Но лишь однажды крутой поворот штурвала экономики принес выдающийся и быстрый результат.

НЭП! Иногда надо заглянуть на 100 лет назад, чтобы понять происходящее за окном.

Февраль – март 1921 года.

Вашу власть вот-вот должны снести. Но почему? В Гражданской – победа. Старая элита – забита, изгнана. Ура, военный коммунизм! Прямое распределение людей и вещей – взять, разнести по сметам и пунктам, отдать по воле сверху. То, что вы хотели – полновластие, полнолуние! Есть только ваше слово – других нет. Есть только ваша партия – других нет. И других людей – влияющих, громкоговорящих – тоже нет. А если есть, то где-то там, в подполе или земле.

Есть только вы. И еще – молодецкий, смазанный, весело порыкивающий аппарат насилия. Понял, взял, сделал, затоптал.

Но вас обязательно снесут.

Ленин выступает на X съезде РКП(б) с докладом о переходе к НЭПу. 1921 год.

Ленин и катастрофа

У вас – голод, холод и разрушенная промышленность. Карточки, мобилизации. Не труд, а трудовая повинность. Голодные волнения в Петрограде, мятеж в Кронштадте. Инфляция в сто тысяч процентов. Тамбов, Урал, Сибирь, Украина, Кубань – по всей стране тлеет “крестьянская война”1. Какая дальше продразверстка? 84% населения России в 1920 году – в деревне2. Убьют. Производство чугуна в 1920 году в 30 с лишним раз ниже, чем в 1912 году “Пахотных орудий” – меньше в 24 раза. Муки – почти в 3 раза. Тканей – в 15 раз. Число предприятий и рабочих сократилось в 3-5 раз3. В 1920 году промышленное производство – всего лишь 17% от уровня 1913 года4.

Вас скоро вынесут со свистом, потому что ваш режим – нечеловеческий.

Да, конечно, война! Да, либо вы, либо вас, но так не живут. Человек не может пережить веревок, страха и пайка как способа существования. Жизни как продразверстки. Ему нужны воля, риски, собственность, обмен и свободное имущество, чтобы двигаться, защищаться и – хотя бы кого-нибудь – опережать.

Но у вас есть гигантское преимущество – Ленин. Человек безжалостный, трезвый и еще – создающий идеи. Или берущий чужое, но вовремя. Гениальные изворотливые идеи, когда все остальные тупо прутся прямо в лоб. Способный перевернуться. Добиться нужного решения. Гнуть свое до победы. “На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским, поражение, гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное”5.

Советы и “иностранные хищники”

Как давно в Москве не слышали это “мы”! Сколько лет никто из великих не признавался в ошибках! Когда у власти монополия на истину, когда она всегда права, то наверху, “там” все меньше людей, способных публично сказать: мы ошибались и теперь меняем свой курс.

Власти от этого лучше? Конечно нет! Бронзовеешь? Живешь в своей системе координат, в ложных представлениях о том, что происходит в России? Тогда жди высочайших рисков – политических, социальных. Последний Романов, Керенский – тому примеры.

Да, перевернуться! Гибкость ума и поведения поражает. Вместо унылого следования, год за годом, “коммунистическому производству и распределению”, пока новую власть не снесут крестьяне, – вместо этого налоги, торговля, коммерция, собственность! Возврат к рынку, частнику и – действительно, о, ужас! – эксплуатации наемного труда, концессиям! Снова пустить на порог “иностранных хищников”. Но зато – людей накормить, крестьян успокоить, выиграть время, накопить жирок.

Нет, не страшно! Тем паче, оставив себе, государству, “командные высоты” – костяк экономики. Чтобы не зарывались! И ни в коем случае – свободы слова и идей, свободы партий, чтобы не мог победить рыночный человек. Хитрость, временная мера – но какая!

Этим нельзя не восхищаться, как мастерским шахматным ходом, к чему бы он ни привел!

А к чему? С точки зрения правоверного коммуниста – в адское пекло.

Уличные торговцы. Москва. 1920-е годы.

Большевики и векселя, облигации, биржи

Привет тебе, буржуазия! В 1924-1925 годах – ее уже 232 тысячи человек, в 1926-1927 годах – 284 тысячи человек Из них средняя и крупная – 84 и 105 тысяч человек соответственно. И даже владельцы цензовых промышленных предприятий – 7 тысяч человек.

А еще “мелкие полукапиталистические предприниматели”, кустари с наемным трудом. Их грозная сила – в 325 тысяч человек в 1924-1925 годах и 376 тысяч человек в 1926-1927 годах.

В деревнях – миллионы тех, кого потом назовут кулаками. Пока же они – “хозяева – предприниматели”. В 1924-1925 годах – 4,8 млн человек, в 1926-1927 годах – 5,9 млн человек6.

Все эти люди в 1930-х исчезнут.

Ордер нв получение товаров или денег в кассах кооператива. Фото: hisdoc.ru

Свобода делать. Свобода торговать. И даже денационализация. За это раньше была бы пуля. Всю мелочь вернули в частные руки. Отдали в аренду, пусть восстанавливают. А государству оставили “командные высоты” – 4500 крупных предприятий с 80% промышленных рабочих7.Тресты, синдикаты, коммерческий расчет, планы и вертикали, чтобы легче управлять.

Что еще? Это вы в 1917-1918 годах банки слили в один Народный банк?8 А потом совсем прикрыли? Ну и ладно! Уже в 1926 году сияют вывесками сотни банков и обществ взаимного кредита.

В 1918 году убили ценные бумаги? Ну и что? В 1922-1924 годах созданы более 160 акционерных обществ, с капиталами от 100 тысяч золотых рублей. В 60% обществ есть акционеры – частники9.

Октябрь законопатил облигации? Ответ 1920-х – больше двух десятков выпусков облигаций. Хлебных, сахарных, золотых, выигрышных.

Векселя? Эта чума капитализма? В 1920-х всё устлано векселями, чтобы ускорить расчеты. Векселя и ссуды под них – это больше четверти активов банков10.

Д.Топорков. На Петровке. Уличная сцена. 1927 год.

Кто там заколотил биржи в 1917 году? К осени 1926 года в России уже 114 товарных бирж. Купи – продай продовольствие, текстиль, металлы, все, что угодно. А при них 10 фондовых отделов. Чем торгуют? Валютой, ценными бумагами. Для души в ГУМе, на Ильинке в Москве “американки” – черные биржи, доллары с рук. 40% членов бирж – частники11.

И, наконец, счастье, денежная реформа 1922-1924 годов! Деньги стали твердыми. Тут тебе и золотой рубль, и серебро, и конвертируемый червонец, и казначейские билеты12. Совзнаки ушли в мир иной. Мир обрел ценность, измерение.

Москва. Сретенка. 1924 год.

Что еще менять? При военном коммунизме цены стали сметными. Нет проблем! Освободить их у частников, в госсекторе взять под контроль! В 1922 года цены в 2-9 раз превысили довоенные13. Разобраться в “ножницах цен между городом и селом” (промтовары дороже, хлеб – дешевле, чем должны быть). Винить за это тресты, монополии, всё по-взрослому14!

Нет больше отъема, продразверстки, но есть – налоги! Сначала натуральные, а затем денежные. В 1920-х возникли десятки налогов, от местных до центральных. Чудесные имена: промысловый, уравнительный, трудгужналог, с ресторанных счетов, налог с высоких ставок заработной платы, надбавка в пользу последгола и т.п.15 Куча акцизов. Винная монополия. А местное обложение! С лошадей, велосипедов, с увеселений, с дач, трактиров, со скота, пригоняемого на рынок.

Что-то кажется знакомым в этом налоговом хаосе. “Приходится опасаться, что нынешний налоговый режим достиг чрезмерного напряжения”16.

И нам через сто лет тоже приходится.

Но сделали-то что? Чудо!

Сдача продовольственного налога в Егорьевске. 1922 год.

Другая жизнь

Народ был накормлен уже в 1922 году. Деревенские бунты закончились. В 1926-1927 годах в промышленном производстве догнали 1913 году. Темпы роста – 30-40% в год17. И какая-то новая реальность.

1921 год. “На вокзале, как грязные собачонки, снуют голодные ребятишки: волна голода занесла их в сырой Петроград. “Все для голодного Петрограда” – еще висят плакаты на стенах. “Все для голодного Поволжья” – висит свежий плакат рядом на стене”18.

А это уже ноябрь 1922 год. Вот что пишет Корней Чуковский:

“Очень я втянулся в эту странную жизнь и полюбил много и многих… пробегая по улице – к Филиппову за хлебом или в будочку за яблоками, я замечал одно у всех выражение – счастья. Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стеклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. Красивого женского мяса – целые вагоны на каждом шагу, – любовь к вещам и удовольствиям страшная, – танцы в таком фаворе, что я знаю семейства, где люди сходятся в 7 час. вечера и до 2 часов ночи не успевают чаю напиться, работают ногами без отдыху… Все живут зоологией и физиологией…19”

Папиросница из Моссельпрома. 1920-ые годы.

Другая жизнь. Дело, конечно, не в танцах и не в шелках с брильянтами. Это – мелочи. А в том, что был задуман и совершен невероятный по удачливости переворот, из грязи да в князи. Стоило только приоткрыть дверь свободе – иметь, решать, копить, – и страна, с еще живой деревней, с новой землей, взятой крестьянами, сразу выкарабкалась.

А в ней – бэби-бум. Население России в 1924 году – 94,4 млн человек, в 1929 году – 105,7 млн человек20. Высочайшая рождаемость (6,8 на одну женщину).

В обреченной стране не рожают.

Все было подчинено простым вещам – накормить, одеть, встать на ноги. И, да, конечно, удержать власть. Иначе – вынесут! Советы без коммунистов! Этот лозунг Кронштадтского мятежа марта 1921 года исчез из массового сознания.

Да, еще! Темпы роста промышленности в 1922-1926 годах были гораздо выше 1930-х. И падать стали в 1927-1928 годах при сворачивании нэпа. Хотя, конечно, можно спорить до бесконечности – почему. Кризисы21,разница в базах отсчета, естественное снижение темпов, директивное вмешательство в механизмы рынка или просто бегство частника от неумолимого государства.

“Остальным распоряжайся сам!” – лозунг с плаката шагнул в жизнь.

Творцы и начальники

Как мало в тысячелетней истории России было идей, так скоро ведущих к всеобщему счастью. Накормить, одеть, обогреть – и все это в считаные годы. Сделать это не столько железной рукой (железа было много), сколько “энергией масс” в терминах большевизма. Сокольников, Юровский, Бухарин, Чаянов, Кондратьев. Зависть берет перед десятками профессоров, работавших в первой половине 1920х годов. Тех, кто делал экономическое чудо, когда все растет на глазах. Жить по восходящей, когда в стране – беспрецедентный рост. Пасти идеи, усердствовать, не мелочиться. Заблуждаться. Громить друг друга. Их тексты и сегодня у нас на столах.

Большинство этих людей было убито в 1930-х. Им завидовать?

Да, завидовать. Нам не дано чувства макроэкономической удачи. Мы, войдя в 1990-е годы большим универсальным хозяйством, свинтили его. Мы, возвращаясь к рынку, не сделали еще одного чуда в России. И теперь бессильно наблюдаем, как общество слоится, как много в нем бедности, неизлеченного, как пустеют малые и средние поселения. И объясняем всё это до бесконечности – почему всё так, и призываем – к чему? К тому, что, кажется, никогда не произойдет.

Киоск ГУМа. 1923 год.

Ведь и конец нэпа был закономерен.

Он вытекал из самого существа большевизма. Нэп – как мягкая перчатка на железной руке. В конце 1920-х банки стягиваются в наиглавнейший Госбанк. Закрываются биржи. Нэпманов душат налогами. Ценные бумаги испаряются. Цены мертвеют, огосударствляются. Рынки – всё тише. Торжественный приход Его Величества прямого распределения продукции на госпредприятиях – командных высотах.

Лимиты, задания, план, контроль при партийном взоре за исполнением задания. Кредиты – на автомате. Финансы – это госбюджет. Не люди – людские ресурсы. Рынка труда больше нет. Безработных быть не может. Биржи труда закрыты (1933 год). Да, еще банкротства, суды. Физическое уничтожение частных предприятий.

В какой день это случилось? В июле или глухим ноябрем? Вчера еще нэп, рынок, пусть половинный, а сегодня – уже административная экономика! Год известен – 1929. Вчера ты еще там, а сегодня – уже здесь, за плотно закрытыми дверями. Хлопок, щелчок, двери закрываются!

Здравствуй, торжество “социалистического уклада”! Удельный вес “соцсектора” в продукции тяжелой промышленности в 1928 году – 79,5%, в 1933 году – 99,5%, в продукции сельского хозяйства – 1,8% и 76,1%, в розничном товарообороте – 75% и 100% соответственно.

В 1928 году – 1,1 млн безработных, в 1933 году – их больше нет. Где они – неизвестно. И нет больше “аграрного перенаселения” 1928 года в 8,5 млн человек22. Где эти люди – кто знает?

И нэпа тоже нет. Он больше не существует. Есть административная экономика. Есть машина, перемалывающая людей. Есть величайшее напряжение сил нации еще на полвека, обернувшееся сумятицей 1990-2010-х годов.

Передвижная лавка – примета нэповской Москвы.

Приговор 1931 года

Под рукой лежит книга 1931 года тиражом 100 тысяч. Темный переплет. И в ней сказано:

“Сейчас положение такое, когда против нас обостренное наступление ведут наши враги, когда против нас консолидируются все силы реакции, когда против нас борются и империалистические хищники, и кулацкая агентура, и контрреволюционные организации, и попы всех оттенков исповеданий, когда… все направлено на то, чтобы нанести нам удар”23.

И дальше – приговоры 14 руководителям из экономических ведомств за “подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кредитной системы”. Одни из многих.

Это и был конец нэпа.

И российская история пошла на новый круг, еще далеко не завершенный. Вопросы все те же – мера свободы, мера принуждения, темпы роста, модернизация и, самое главное, семьи, дети, состоятельность, уникальность каждой жизни. Когда?

1. А. Грациози. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917-1933. – М.: Росспэн, 2001. С. 31-32.

2. Статистический ежегодник 1921 г. – М.: Труды ЦСУ. Том VIII. Выпуск 1. С. 2.

3. Там же. С. 68, 69, 81, 91.

4. С.В. Смирнов. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861-2012. М.: ВШЭ, 2012. С. 69.

5. В.И. Ленин. Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов от 17 октября 1921 г. В кн.: Полное собрание сочинений, 5 изд. – М.: ИПЛ, 1970. Том 44. С. 159.

6. Статистический справочник СССР за 1928 г. – М.: Издательство ЦСУ СССР, 1929. С. 42-43.

7. А.Я. Левин. Социально-экономические уклады в СССР в период перехода от капитализма к социализму. М.: Экономика, 1967, С. 54-55.

8. До 1921 г. Народный банк РСФСР.

9. Фондовый рынок 1922-1930 гг. // Российские ценные бумаги. – М.: Банк России. Том 1. С. 32-38.

10. Банки // БСЭ. – М.: АО “Советская энциклопедия”, Том 4. 1926. С. 647.

11. Биржи // БСЭ. – М.: АО “Советская энциклопедия”, Том 6. 1927. С. 375-384.

12. Финансовая энциклопедия. – М.-Л.: Госиздат, 1927. С. 450-458.

13. Н.Д. Кондратьев. Условия образования и движения товарных цен (1923 г.). В кн.: Хозрасчет и НЭП. – М.: Экономика, 1991. С. 308-318.

14. С.А. Первушин. К вопросу о ценностных сдвигах в 1922 году // Экономический бюллетень Конъюнктурного института. – М.: Наркомфин, N 3 (18). 1923, Март. С. 5-11.

15. П.П. Гензель. Система налогов Советской России. М. – Л.: Экономическая жизнь, 1924. С. 58.

16. Там же. С. 81.

17. С.В. Смирнов. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861-2012. М.: ВШЭ, 2012. С. 69.

18. Е. Постникова. 21й год. – Берлин: Архив русской революции, 1924. Том XIII. С. 127.

19. К. Чуковский. Дневник 1901-1969. Том I. – М.: Олма-Пресс, 2003. С. 253.

20. Статистический справочник СССР за 1928 г. – М.: Издательство ЦСУ СССР. С. 18-19.

21. Ю. Голанд. Кризисы, разрушившие нэп. М.: МНИИПУ, 1991. 94 с.

22. Г.М. Сорокин. Планирование народного хозяйства СССР. М.: Соцэкгиз, 1961. С. 179.

23. Меньшевики – интервенты. Обвинительная речь Н.В. Крыленко. Приговор. – М.: Московский рабочий. 1931. С. 80.