Несли повинности в пользу государства

1) В результате петровских преобразований Россия получила постоянную, регулярную, централизованно снабжаемую современную армию, которая впоследствии на протяжении более чем столетия (до Крымской войны) успешно воевала в том числе и с армиями ведущих европейских держав (Семилетняя война, Отечественная война 1812 года). Также новая армия послужила средством, позволившим России переломить ход борьбы с Османской империей, получить выход к Чёрному морю и распространить своё влияние на Балканах и в Закавказье. Однако, преобразование армии было частью общего курса на абсолютизацию власти монарха и ущемление в правах самых различных социальных слоёв российского общества. В частности, несмотря на упразднение поместной системы, с дворян не была снята обязанность службы, а функционирование промышленности, необходимой для технического оснащения армии, обеспечивалось путём использования крепостного труда наряду с вольнонаёмным.

2)На этапе становления московской России европейской державой флот был очень важная и нужная опора армии. Без него невозможно было бы взять крепости Азов и Очаков, запирающим русским выход в Азовское и Черное море. Да и на Балтике флот очень помог. Битва на Неве (1702) при Гангуте (1718) и Гренгаме (1720).

3) Главные итоги военных реформ Петра сводятся к следующему:

создание сильной регулярной армии, способной воевать с основными противниками России и побеждать их;

появление целой плеяды талантливых полководцев (Меншиков, Шереметев, Апраксин, Брюс и др.);

создание мощного военно-морского флота – почти что из ничего;

небывалый рост военных расходов и как следствие – покрытие их за счёт жесточайшего выжимания средств из простого народа.

ответил 02 Июнь, 17 от лисаб

4) С началом Северной войны на податные сословия обрушились новые денежные повинности. Государство беспрестанно требовало «запросные», «драгунские», «корабельные» и иные деньги, мало считаясь с материальными возможностями крестьян и посадских людей. Обычные налоги дополнялись чрезвычайными. На тягловых людей было возложено около 40 видов прямых и косвенных налогов. И это без учёта натуральных повинностей, отрывавших крестьян и посадских людей от ведения собственного хозяйства. Тяглецов привлекали к строительству укреплений, каналов, дорог и т. д., обязывали размещать в своих домах на постой солдат и драгун. Трудно даже подсчитать, какой урон наносили крестьянам и посадским людям подобного рода повинности.

Тяжким бременем на плечи народа легла рекрутчина. В период с 1699 по 1714 г. в армию было забрано свыше 330 тыс. рбкрутов, причём рекрутские наборы проводились неоднократно.

5) Причины проведения реформы

Во время восхождения на престол Петра І, Россия переживала не лучшие времена.

• Промышленная отрасль была недостаточно развита, чтобы обеспечивать страну всем необходимым.

• В социальном и культурном плане государство заметно отставало от Запада.

• Россия не могла развивать внешнеэкономическую деятельность, так как не имела выхода к морю и своего флота.

• Внутри страны между боярами и дворянами постоянно возникали конфликты.

• Армия не имела хорошего вооружения и достаточной подготовки. Россия могла стать легкой добычей для внешних врагов, которые постоянно посягали на ее независимость.

Все это привело к необходимости масштабного реформирования во всех сферах деятельности государства.

Петром была проведена реформа органов управления государством, церковная реформа, преобразования коснулись культуры, быта, образования, была реорганизована армия.

Однако укрепления армии, участие в Северной войне (с целью получить выход к морю), создание флота, привело к огромным денежным затратам. Старая финансовая система не соответствовала потребностям развивающегося государства. Расходы стали превышать доходную статью бюджета. Налоговая система не справлялась со своей фу

Какими правами в обществе они обладали?

Анонимный вопрос · 13 ноября 2018

13,1 K

Смерды – крестьяне которые несли повинности в пользу князя. При этом были лично свободными и экономически самостоятельными, могли передавать свое хозяйство по наследству, могли выступать в суде свидетелями.

Рядовичи – крестьяне, которые по каким то причинам (чаще всего из-за бедности) заключали с феодалом договор (ряд) и по этому договору работали.

Закупы – должники, которые должны были отработать долг, ссуду. Находились во временнойзависимости от феодала, в случае побега записывались в холопы, то есть полные рабы.

Холопы(другое название – челядь) – люди, попавшие в полную зависимость от феодала.

Изгои – это люди лишенные прежнего своего состояния. Известны изгои свободные и изгои зависимые. Чаще всего это были выкупившие себя холопы.

Педагог, музыкант, начинающий путешественник и немножко психолог

Существовали оброчные, барщинные и государственные крестьяне.

Оброчные – платили оброк, то есть дань, продуктами или деньгами.

Барщинные – принудительно и бесплатно работали на барина.

Государственные – по аналогии, работали на государство.

Только вот какой именно период истории Вас интересует?

Какова была военная организация древнерусского государства?Из каких элементов состояла рать и т.д.

Веду канал про историю СССР https://t.me/USSResearch

Доцент ТюмГУ, кандидат…

Следует оговориться, что о военной организации, как и о многих других элементах древнерусского государства нам известно крайне мало в силу скудности источников базы. Поэтому, истории вынуждена по отдельным упоминаниям и через аналогии с другими странами весьма условно реконструировать военную организацию.

Войско Древней Руси можно разделить на 2 большие части: дружина (условно можно считать профессиональными войнами ) и вои (народное ополчение). Следует сказать, что дружину мог содержать не только сам князь но и его воеводы, так в ПВЛ упоминается дружина Свенельда.

Дружина, которая тоже имела внутреннее деление, на старшую и младшую, несла постоянную службу и обеспечивала защиту подвластной князю территории. Именно дружина была ядром древнерусского войска и его основной ударной силой.

Народное ополчение, а надо помнить что Древняя Русь находилась в эпохе военной демократии, собиралось когда сил дружины не хватало. Первоначально ополчение носили племенной характер. В ПВЛ в эпизоде похода Олега на Царьград перечисляются племена, которые пошли вместе с ним. Скорее всего это были как племенные дружинники, так и народное ополчение. Зачастую ополчение собиралось не только для защиты, но и для нападения. Так поход на Византии сулил участникам хорошую добычу, поэтому жажда наживы могла соблазнить и просто ремесленника или земледельца. Еще одной частью древнерусского войска могли быть наемники, обычно это были или варяги или кочевники. Так именно с помощью варягов Владимиру 1 удается захватить киевский стол.

Если говорить о родах войск, то основная масса относилась к пехоте. Конница, несмотря на знакомства славян с лошадьми, не была распространенна и скорее лошадь играла роль транспортного средства для доставки война к месту сражений. Только, позднее уже в средневековую эпоху на Руси начинают активно появляться тяжеловооруженные всадники. Роль конницы зачастую отводилась приглашенным кочевникам. Скорее всего не было популярно и метательное оружие, хотя и лук и сулицы были известны войнам Руси, но популярность приобретают уже позднее. Основным видом вооружений был, меч, копье и топор. Подробнее о древнерусском оружии можно почитать у Кирпичников А. Н., «Древнерусское оружие», М., 1971.

К какому сословию относились помещики в Российской империи?

историк, религиовед, эзотеровед, конспирологолог

Фактически к нескольким. “Поместные земли” – это фактически феоды, земли, раздаваемые государством (царем) за службу. С течением веков жалование земли сливалось с жалованием дворянства, потомственного и личного, сами поместья слились и перемешались с родовыми вотчинами, дареными наделами, купленными и унаследованными землями, – и в середине XIX в. помещики практически повально были дворянами того или иного разряда. Но с XV по XVIII века помещиками могли быть купцы, отставные военные и чиновники без дворянства и т.п. С середины XIX в. после отмены крепостного права помещичий быт вообще приходит постепенно в упадок, и земли начинает снова активно скупать купеческое сословие, а бывшие крестьяне становятся арендаторами. Если бы не 1917 г. ситуация могла бы развиваться как в современной Англии, где земля до сих пор поделена между землевладельцами (помещиками), а остальные считаются арендаторами. Среди английских помещиков дворян примерно 70%, а остальное – представители других сословий.

Прочитать ещё 1 ответ

Чем занимались средневековые крестьяне зимой?

историк, гид, преподаватель

Здравствуйте!

Замечательный вопрос! Попытаюсь ответить, ибо вопрос очень сложный, т.к. нужно определить категорию, о которой пойдет речь.

О «высших мира сего» и монахах, достаточно много информации, но я попытаюсь представить распорядок дня среднестатистического крестьянина (еще в полной мере не крепостного) в середине 13 века (ели нужно смогу пояснить, почему именно это время). Локация – северо-запад современной России или страны Балтии (несмотря на различия, «генеральная линия» просматривается). Многое завесило от времен года, но все же… Максим, возьмем крестьянку средних лет (а в то время это 22- 25 лет), замужнюю, с детьми (а без них-то как). Расписание летнее.

Подъем – с первыми лучами солнца. Подготовка к завтраку, а это было то, что осталось от условного «ужина». Очередное кормление грудью ребенка (детей). В руках веретено.

Пробуждение мужа, о собирание его на работу. Обыкновенно давали туесок, который, как это ни странно, отдаленно напоминал суши – в бересту заворачивали кашу с различными наполнителями. В руках веретено.

Уход за скотом. Дойка. Пусть это кажется странным, но молоко пили очень мало, в основном перерабатывали. Не забываем о том, что надой от коровы был до 6 – 9 литров в день (сейчас – до 60). Веретено ненадолго оставлено.

Растапливаем печь, после чего, просыпаются взрослые (от 5 -6 лет) дети. Дымная изба. Сложно не проснуться, хотя просыпались не все. Их кормление – обыкновенно, то, что не съел отец, веретено в руки и на работу. 5 – 8 лет – пасли гусей (уток), 8 – 12 (свиней и коров…), 12+ – лошади (но они обыкновенно уже работали или были под всадниками). У всех остальных – веретено.

Начинаем готовить кушать. Трем зерно (мельница далеко, да и дорого), завариваем хлеб (закваска со вчерашнего дня) и пиво (да, да….. пиво пили все, ибо им нельзя было отравиться (кипяченая вода) и «обдолбаться» – алкоголь – не более 2%). Отдыхаем, ибо ждем очередного наследника(-цу). В руках – веретено.

Солнце близиться к закату. Собираем всех за столом (перед этим пересчитав домашних животных и домочадцев). Появляется общий котёл со стряпниной (иногда даже очень не плохой). После первой ложки, которая у хозяина, все могут начинать ужинать. Это время для игр детей (хотя, дети, это до 5 – 6 лет). Не долго, т.к., уже становиться темно, и все собираются у прялки. Там время рассказов. И у всех (кроме папы) в руках веретено.

Все спят, но, папа очень сильно хочет маму. Если не суббота (банный день), закрываем икону (святилище)… Веретена в руках нет

Поет петух ….

И по секрету напомню, что время для получения новостей – ярмарки, которые проходили четыре (традиционно) раза в году!

Прочитать ещё 3 ответа

К чему привело крещение Руси?

Родился в Ленинграде. История, Живопись, Краеведение, Спорт, Кино.

В Византии император олицетворял собой Верховного Защитника всех православных народов. Приняв крещение от византийцев ,князь Владимир включил Русь в “орбиту византийской государственности”.

Принятие христианства содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых её формах, проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.

Принятие христианства укрепило государственную власть и территориальное единство Древнерусского государства.

Прочитать ещё 16 ответов

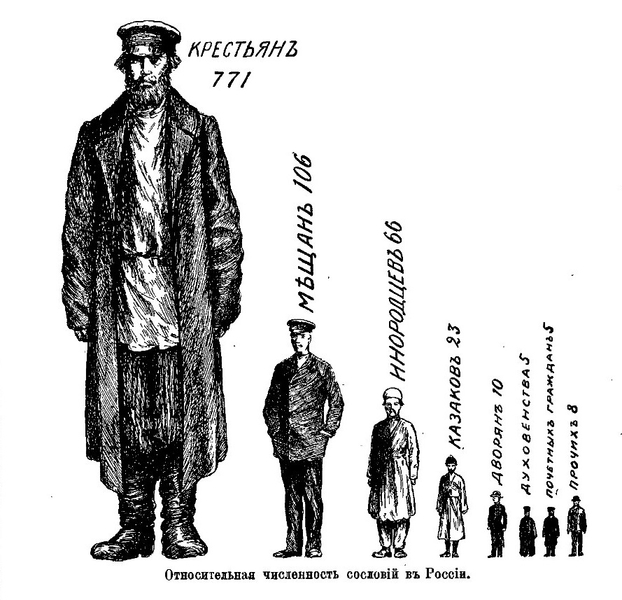

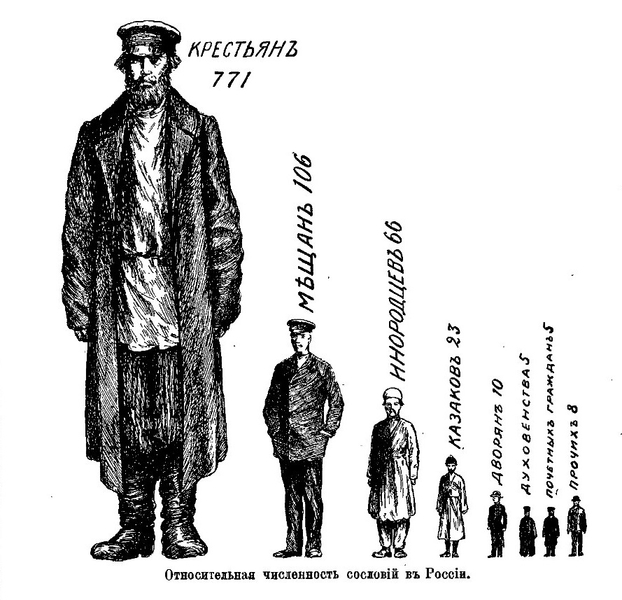

Сословия – это социальные группы, обладавшие определенными правами и обязанностями, которые были закреплены в обычае или законе.

Когда появились сословия

Сословия в России стали появляться после объединения русских земель в единое государство. При этом происходило ослабление влияния местной удельной феодальной аристократии и рост влияния дворянства в посадской верхушке.

С началом проведения Земских соборов расширяется и круг участников. Здесь вместе с боярско-дворянским сословием и духовенством принимает участие и верхушка посада. На собор 1613 года были приглашены представители черносошного крестьянства. В это время сословное деление отличалось большой пестротой и разнообразием.

Разрядные списки XVI века и Бархатная книга (1687 год) привели к тому, что дворяне из служилого превратились в наследственное сословие. Некоторые изменения наследственных принципов сословных организаций произошли при Петре I с введением Табели о рангах.

Тем не менее сложившееся сословное деление на дворян, духовенство, городских и сельских обывателей просуществовало до Октябрьской революции 1917 года.

Сословия, их права и обязанности

Сословие | Внутрисословные группы | Права и привилегии | Обязанности |

Дворянство | Потомственные и личные. | – Владение населенными землями. – Освобождение от налогов. – Освобождение от земских повинностей. – Освобождение от телесных наказаний. – Освобождение от обязательной службы. – Сословное самоуправление. – Поступление на госслужбу и получение образования. Личные дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству. | Без особых обязанностей. |

Духовенство | Белое (приходское), черное (монашеское). | Духовенство освобождалось от рекрутской повинности и телесных наказаний. Служители церкви имели право получить хорошее образование. | Представители духовенства были обязаны посвятить свою жизнь церкви. Были обязаны проповедовать Слово Божие. |

Почетные граждане | Потомственные и личные. | Свобода от рекрутской повинности, подушного налога и телесных наказаний. Право выбора на общественные должности, но не на государственные. | Без особых обязанностей. |

Купечество | 1-, 2- и 3-й гильдий. | Купцы 1-й гильдии имели крупный внутренний и внешний торговый оборот. Были освобождены от многих налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний. Купцы 2-й гильдии были заняты ведением крупной внутренней торговли. Купцы 3-й гильдии вели городскую и уездную торговлю. Купечество имело право сословного самоуправления и доступ к приличному образованию. | Купцы 2- и 3-й гильдий обязаны были нести рекрутскую, земские и налоговые повинности. |

Казачество | Казаки владели землей, освобождались от выплаты податей. | Казаки обязаны были нести военную службу (срочную и в запасе) с собственным снаряжением. | |

Мещанство | Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы. | Мещане занимались городскими промыслами и уездной торговлей. Имели право сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию. | Мещане платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность. К тому же они не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями. |

Крестьянство | Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи, посессионные и удельные). | Государственные крестьяне имели права общинного владения землей и сословного самоуправления. Крепостные прав не имели вообще. После 1861 года крестьянское сословие унифицировалось, получив минимум гражданских и имущественных прав. | Крепостные крестьяне должны были отрабатывать барщину, платить оброк и нести другие повинности в пользу владельцев. Все крестьянство до 1861 года и после несло рекрутскую повинность (до 1874 года) и большую часть тягла в пользу государства. |

Выберите правильный ответ. 2 вариант

1. Главной опорой царской власти было:

а) боярство б) дворянство в) посадское население г) духовенство

2. В новом Уложении:

а) подтверждался указ об «урочных летах» б) восстанавливался Юрьев день

в) увеличивался срок розыска беглых крестьян до 15 лет

г) закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян

3. Система местничества была окончательно отменена в: а) 1649 г. б) 1653 г. в) 1662 г. г) 1682 г.

4. Повинности в пользу государства не несли:

а) черносошные крестьяне б) жители белых слобод в) мелкие ремесленники и купцы г) владельческие

5. Новое для России сословие: а) стрельцы б) казачество в) купечество г) наёмные рабочие

6. Установите правильное соответствие:

1) владельческие крестьяне 2) барщина 3) черносошные крестьяне 4) оброк | а) лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие государственные повинности б) повинность крестьян, обязанных отдавать феодалу определённое количество продуктов или денег в) крестьяне, находившиеся во владении частных лиц или организаций г) работа зависимого крестьянина на поле или в хозяйстве феодала |

7. Выберите правильные ответы.

Для служивых людей по отечеству, то есть по происхождению (дворян), было характерно:

а) наследование службы б) получение государева жалования в) наличие «денежного и земельного жалования» – поместья г) право заниматься ремеслом и промыслами

д) обязательное участие в военных смотраъх и военной службе

е) наём на определённых условиях на службу

8. Вставьте вместо пропусков: Важнейшие вопросы жизни казаки обсуждали на «круге», то есть ____________. Во главе казацких общин стояли выборные _____________ и _________.

9. По какому принципу образован ряд?

Ремесленники, купцы, стрельцы, духовенство, дворяне и бояре с многочисленной челядью

10. Первым русским царём династии Романовых стал:

а) Алексей Михайлович б) Михаил Фёдорович в) Фёдор Алексеевич г) Иван Алексеевич

11. В XVII веке власть на местах сосредоточилась в руках:

а) назначавшихся из центра воевод б) выборных земских и губных старост, городовых приказчиков

в) губернаторов г) дьяков и подъячих

12. Годы правления Алексея Михайловича Романова:

а) 1598 – 1605 гг. б) 1645 – 1676 гг. в) 1676 – 1682 г г) 1613 – 1645 гг.

13. Земские соборы:

а) представляли собой учреждения парламентского типа, в которых вырабатывались и принимались законы

б) значительно ограничивали власть царя в) играли роль исполнительного органа

г) служили опорой самодержавия и влияли на его политику в период временного ослабления центральной власти

14. Укажите три основных положения Соборного Уложения 1649 года.

а) вводилось понятие «государственное преступление»

б) ограничивалась власть наместников

в) закреплялось право феодала на землю и крепостных крестьян

г) розыск и возврат беглых крестьян не ограничивался никакими сроками

д) крестьяне получили право жаловаться на своих господ представителям царской власти

е) утверждалось право крестьян в Юрьев день менять господина

15. Соотнесите термин и его объяснение (ответ запишите в виде сочетания цифр и букв).

Термин | Объяснение |

1) черносошные крестьяне | А) лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие государственные повинности |

2) владельческие крестьяне | Б) монархическая форма правления, основанная на сильной, почти неограниченной власти царя |

3) крепостничество | В) крестьяне, находившиеся во владении частных лиц и организаций |

4) самодержавие | Г) наиболее тяжёлая форма зависимости крестьян, проявлявшаяся в прикреплении их к земле и полном подчинении власти феодала |

Выберите правильный ответ. 1 вариант

1. Новое Уложение было принято в: а) 1645 г. б) 1649 г. в) 1654 г. г) 1667 г.

2. Основным хозяином земли и крепостных крестьян стало(и):

а) боярство б) духовенство в) дворянство г) представители царской семьи

3. В начале XVII в. была введена новая система налогобложения:

а) полюдье б) ясак в) поземельная г) подворная

4. Главная обязанность служивых людей по отечеству (дворян):

а) военная служба б) сбор налогов в) участие в работе приказов г) осуществление управления

5. Основную часть доходов казачество получало от:

а) занятия скотоводством и земледелием б) промыслов

в) государственного жалованья и военной добычи г) части, положенным им государственного налога

6. Выберите правильные ответы. Для владельческого крестьянства было характерно:

а) несение повинностей в пользу государства б) владение обширными землями в основном в Поморье и Сибири в) работа на барщине и плата оброка г) принадлежность одному хозяину и полная зависимость от него д) участие в народном ополчении е) сохранение личной свободы

7. Установите соответствие:

1) подворная подать 2) тягло 3) поземельная подать 4) белые слободы | а) налог, исчислявшийся из количества закреплённой земли б) названия различных поселений, население которых временно освобождалось от государственных повинностей в) часть государственного налога, определённого властью для города или сельской общины и распределенная между дворянами г) денежные и натуральные повинности крестьян и посадских |

менно освобождалось от государственных повинност для города или сельской общины и распределённая дворян людей 8.Вставьте вместо пропусков:

Господствующие позиции в городской жизни занимали 1)__________и 2)_______. Жители посада объединялись в 3) _____. Её главной задачей было распределение повинностей и 4)___________.

9. По какому принципу образован ряд? Епископ, архиепископ, митрополит

10. Первым русским царём династии Романовых стал:

а) Алексей Михайлович б) Михаил Фёдорович в) Фёдор Алексеевич г) Иван Алексеевич

11. В XVII веке власть на местах сосредоточилась в руках:

а) назначавшихся из центра воевод б) выборных земских и губных старост, городовых приказчиков

в) губернаторов г) дьяков и подъячих

12. Годы правления Алексея Михайловича Романова:

а) 1598 – 1605 гг. б) 1645 – 1676 гг. в) 1676 – 1682 г г) 1613 – 1645 гг.

13. Земские соборы:

а) представляли собой учреждения парламентского типа, в которых вырабатывались и принимались законы

б) значительно ограничивали власть царя

в) играли роль исполнительного органа

г) служили опорой самодержавия и влияли на его политику в период временного ослабления центральной власти

14. Укажите три основных положения Соборного Уложения 1649 года.

а) вводилось понятие «государственное преступление»

б) ограничивалась власть наместников

в) закреплялось право феодала на землю и крепостных крестьян

г) розыск и возврат беглых крестьян не ограничивался никакими сроками

д) крестьяне получили право жаловаться на своих господ представителям царской власти

е) утверждалось право крестьян в Юрьев день менять господина

15. Соотнесите термин и его объяснение (ответ запишите в виде сочетания цифр и букв).

Термин | Объяснение |

1) черносошные крестьяне | А) лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и несшие государственные повинности |

2) владельческие крестьяне | Б) монархическая форма правления, основанная на сильной, почти неограниченной власти царя |

3) крепостничество | В) крестьяне, находившиеся во владении частных лиц и организаций |

4) самодержавие | Г) наиболее тяжёлая форма зависимости крестьян, проявлявшаяся в прикреплении их к земле и полном подчинении власти феодала |