Михаил александрович романов отрекся от престола в пользу

15 марта 1917 года Николай II решился на отчаянный шаг — отречение от престола. Изначально он согласился передать трон сыну, но в самый последний момент передумал и отрёкся за себя и за Алексея в пользу своего брата Михаила.

Вообще между братьями долгое время сохранялись очень напряжённые отношения, а всё из-за любви Михаила к дважды разведённой Наталье Шереметьевской. Князь пообещал Николаю II не жениться на молодой женщине даже после того, как у неё родился от него сын. Несмотря на данное слово, осенью 1912 года Михаил Александрович тайно венчался с Шереметьевской в сербской церкви. Когда Николай II узнал об этом, то с негодованием написал в своём дневнике: “Единственный брат, и тот нарушил данное слово!” Указом императора великий князь Михаил был лишён содержания и уволен с военной службы.

Тем не менее в ответственный момент все обиды были забыты: Николай II не хотел, чтобы на самодержавии в России был поставлен крест. В своём манифесте об отречении от престола он написал: “Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаём наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу”.

Михаил Александрович был третьим членом династии Романовых, который имел право на российский престол. Более того, в случае смерти Николая II он был бы регентом цесаревича Алексея до его совершеннолетия.

На следующий день после отречения Николая II, 3 марта, ранним утром на Миллионной улице, где в то время находился Михаил, раздался звонок. Звонил Александр Керенский, он просил Великого князя принять членов Временного правительства и Временного комитета Государственной думы. Михаил согласился, ему не было известно об окончательном варианте манифеста об отречении в его пользу. Он думал, что ему предложат регентство, на которое он был готов согласиться.

Фото: © wikipedia.org

В 6 ч. утра мы были разбужены телефонным звонком. Новый министр юстиции Керенский мне передал, что Совет министров в полном его составе приедет ко мне через час. На самом деле они приехали только в 9 ½…

Великий князь Михаил Александрович

Делегация представила Михаилу Александровичу две точки зрения на сложившуюся ситуацию: первая — мнение большинства, считавшего невозможным вступление Михаила на престол, вторая — меньшинства, которое хотело его воцарения. Мнение большинства изложил бывший председатель Государственной думы Михаил Родзянко, который за два месяца до этого заявлял Николаю II: “Вся Россия в один голос требует перемены правительства…”.

Родзянко сообщил Михаилу, что если тот согласится взойти на престол, то его царствование продлится всего несколько часов и завершится гражданской войной. А за меньшинство выступил Павел Милюков: “Временное правительство одно, без монарха… является утлой ладьёй, которая может потонуть в океане народных волнений ещё до созыва Учредительного собрания”.

Фото: © wikipedia.org

Я был поражён тем, что мои противники вместо принципиальных соображений перешли к запугиванию великого князя. Всё это было так мелко в связи с важностью момента…

Павел Милюков, депутат

Временного правительства

Керенский тоже склонял Михаила отказаться от престола. Он утверждал, что если великий князь не послушается совета, то за его жизнь никто не сможет поручиться. Были в опасности жена Михаила Наталья и их сын.

Михаил колебался, он удалился на 30 минут для разговора с Милюковым и Гучковым. После беседы он заявил, что его “окончательный выбор склонился в сторону мнения, защищающегося председателем Государственной думы”. Керенский пожал ему руку и сказал, что он благородный человек, раз не стал держаться за трон.

По мнению историка Александра Шубина, великий князь Михаил Александрович не мог поступить по-другому.

— В тех условиях принять на себя власть мог человек, готовый очень серьёзно рисковать. Ведь республиканцы уже контролировали столицу, да и ряд других центров России. Михаил Александрович был человеком совершенно другого склада: рисковать он не собирался. Если бы он твёрдо решил отстаивать свои права и прерогативы, то, по всей вероятности, в стране развернулась бы гражданская война, если бы его поддержали какие-то военные части. Но речь уже шла о конституционной монархии, и для многих недавних монархистов игра не стоила свеч. Даже правый политический деятель Родзянко — и тот склонял Михаила к отречению, потому что видел себя кем-то вроде президента.

Для составления манифеста об отречении тут же в дом княгини были вызваны юристы.

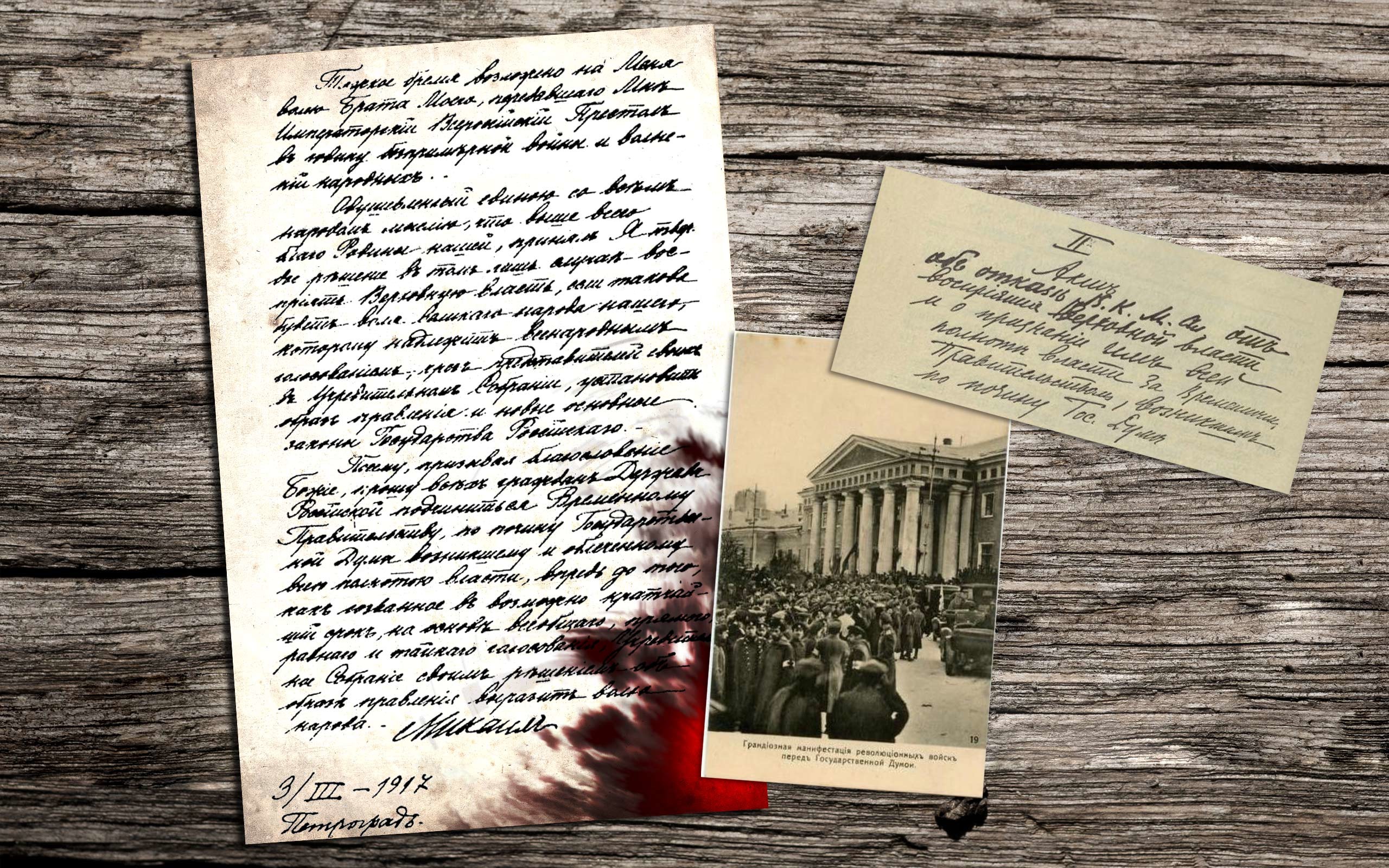

“Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего — благо Родины нашей, принял я твёрдое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу граждан державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облечённому всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа”.

Но с момента отречения от престола Николая II за себя и сына до подписания манифеста Михаилом императором Всероссийским являлся великий князь Михаил Александрович.

— Сутки императором формально был Михаил, — считает Шубин. — Николай II стал царём сразу, как умер Александр III, уже потом были процедуры легитимации, включая коронацию через полтора года правления. Можно сказать, что правление династии Романовых началось и закончилось царствованием Михаилов.

Фото: © wikipedia.org

До нас дошла ужасная весть, которую только можно было себе представить, — весть об отречении государя от престола. Потом пришла вторая печальная весть — отречение великого князя Михаила Александровича… Все старые вековые устои рушились один за другим

Матильда Кшесинская

На следующий день Михаил уехал из Петрограда в Гатчину и больше не принимал участия в политической жизни страны. Он пытался эмигрировать в Великобританию, но Временное правительство, Петроградский совет солдатских и рабочих депутатов и английские официальные лица не допустили этого.

Фотография на память после совершения убийства. Слева направо: А. В. Марков, И. Ф. Колпащиков, Г. И. Мясников, В. А. Иванченко, Н. В. Жужгов Фото: © wikipedia.org

Через год великий князь и его окружение были арестованы и высланы в Пермь. 12 июня 1918 года большевики увезли за город Михаила Александровича и его секретаря Николаса Джонсона и убили. Это произошло за пять недель до расстрела в Екатеринбурге Николая II и членов его семьи.

Ìàòåðèàë èç Âèêèïåäèè ñâîáîäíîé ýíöèêëîïåäèè

Âåëèêèé êíÿçü Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ (22 íîÿáðÿ [4 äåêàáðÿ] 1878, Àíè÷êîâ äâîðåö, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 13 èþíÿ 1918 ãîäà, áëèç Ïåðìè) ÷åòâ¸ðòûé ñûí Àëåêñàíäðà III, ìëàäøèé áðàò Íèêîëàÿ II; ðîññèéñêèé âîåíà÷àëüíèê, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò (1916[2]), ãåíåðàë-àäúþòàíò; ÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà (19011917).

C 1899 ãîäà (ñî äíÿ ñìåðòè âåëèêîãî êíÿçÿ Ãåîðãèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à) äî àâãóñòà 1904 ãîäà (ðîæäåíèå ó èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II ñûíà Àëåêñåÿ) íàñëåäíèê ïðåñòîëà Ðîññèéñêîé èìïåðèè.

õîäå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ñ 23 àâãóñòà 1914 ãîäà êîìàíäîâàë Êàâêàçñêîé òóçåìíîé êîííîé äèâèçèåé[3], à ñ 4 ôåâðàëÿ 1916 ãîäà 2-ì Êàâàëåðèéñêèì êîðïóñîì.

Ñ 19 ÿíâàðÿ 1917 ãîäà ãåíåðàë-èíñïåêòîð êàâàëåðèè.

3 (16) ìàðòà 1917 ãîäà âî âðåìÿ Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè èìïåðàòîð Íèêîëàé II îòð¸êñÿ îò ïðåñòîëà, à ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðèíÿë ðåøåíèå îòðå÷üñÿ òàêæå è çà íàñëåäíèêà, öåñàðåâè÷à Àëåêñåÿ, â ïîëüçó Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à, îäíàêî òîò ïîñëå äëèòåëüíûõ ïåðåãîâîðîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû îáúÿâèë, ÷òî ïðèìåò âåðõîâíóþ âëàñòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè íà òî áóäåò âûðàæåíà âîëÿ âñåãî íàðîäà (ïîñðåäñòâîì Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ)[4]:14, è ïðèçâàë ê ïîä÷èíåíèþ Âðåìåííîìó ïðàâèòåëüñòâó.

Ïîñëå ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé ôåâðàëÿ-ìàðòà 1917 ãîäà Ìèõàèë áûë ñîñëàí â Ãàò÷èíó è áîëåå íå ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñòðàíû. Ñ àâãóñòà 1917 ãîäà íàõîäèëñÿ ïîä äîìàøíèì àðåñòîì. Ïðèøåäøèå ê âëàñòè áîëüøåâèêè îñòàâèëè Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à â Ãàò÷èíå âïëîòü äî ìàðòà 1918 ãîäà, êîãäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âûñëàòü åãî â Ïåðìñêóþ ãóáåðíèþ.  íî÷ü ñ 12 íà 13 èþíÿ 1918 ãîäà Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ áûë ïîõèùåí è óáèò ãðóïïîé ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîé ×Ê è ìèëèöèè, ÷òî ïîñëóæèëî ñâîåãî ðîäà ñèãíàëîì ê íà÷àëó óáèéñòâ ïðåäñòàâèòåëåé ñåìüè Ðîìàíîâûõ, îñòàâàâøèõñÿ â Ðîññèè.

Âîïðîñ î òîì, ñ÷èòàòü ëè Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à äå-þðå ïîñëåäíèì Âñåðîññèéñêèì èìïåðàòîðîì èç Äîìà Ðîìàíîâûõ Ìèõàèëîì Âòîðûì îñòà¸òñÿ äèñêóññèîííûì.

Îòðå÷åíèå Íèêîëàÿ II

2 (15) ìàðòà Íèêîëàé II, ïîä äàâëåíèåì êîìàíäóþùèõ ôðîíòàìè è ñâîåãî îêðóæåíèÿ, ïðèíÿë ðåøåíèå îòðå÷üñÿ îò ïðåñòîëà â ïîëüçó ñâîåãî íàñëåäíèêà, öåñàðåâè÷à Àëåêñåÿ, ïðè ðåãåíòñòâå âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à.  òå÷åíèå äíÿ öàðü ïðèíÿë ðåøåíèå îòðå÷üñÿ òàêæå è çà íàñëåäíèêà.

Ìàíèôåñò îá îòðå÷åíèè çàêàí÷èâàëñÿ ñëîâàìè: «< > â ñîãëàñèè ñ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ïðèçíàëè Ìû çà áëàãî îòðå÷üñÿ îò Ïðåñòîëà Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî è ñëîæèòü ñ Ñåáÿ âåðõîâíóþ âëàñòü. Íå æåëàÿ ðàññòàòüñÿ ñ ëþáèìûì Ñûíîì Íàøèì, Ìû ïåðåäà¸ì íàñëåäèå Íàøå Áðàòó Íàøåìó Âåëèêîìó Êíÿçþ Ìèõàèëó Àëåêñàíäðîâè÷ó è áëàãîñëîâëÿåì Åãî íà âñòóïëåíèå íà Ïðåñòîë Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî < >».

Èç òåëåãðàììû Íèêîëàÿ II:

3 ìàðòà 1917 ã.

Ïåòðîãðàä.

Åãî Èìïåðàòîðñêîìó Âåëè÷åñòâó Ìèõàèëó Âòîðîìó. Ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ äíåé âûíóäèëè ìåíÿ ðåøèòüñÿ áåñïîâîðîòíî íà ýòîò êðàéíèé øàã. Ïðîñòè ìåíÿ, åñëè îãîð÷èë òåáÿ è ÷òî íå óñïåë ïðåäóïðåäèòü. Îñòàþñü íàâñåãäà âåðíûì è ïðåäàííûì áðàòîì. Ãîðÿ÷î ìîëþ Áîãà ïîìî÷ü òåáå è òâîåé Ðîäèíå.

Íèêè.

Îòðå÷åíèå Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à

Êàíäèäàòóðà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à íà ðîññèéñêèé ïðåñòîë ïðè óñòàíîâëåíèè ñòðîÿ êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèè ìíîãèì ñîâðåìåííèêàì êàçàëàñü åäèíñòâåííûì âàðèàíòîì ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè.  äåéñòâóþùåé àðìèè íà ðàññâåòå 3 ìàðòà 1917 ãîäà ìíîãèå âîèíñêèå ÷àñòè íà÷àëè ïðèñÿãàòü íà âåðíîñòü Èìïåðàòîðó Ìèõàèëó II.

Ï. Í. Êðàñíîâ âñïîìèíàë, ÷òî, êîãäà â åãî 4-é Êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè îí îáúÿâèë î âîñøåñòâèè íà ïðåñòîë Ìèõàèëà, îòâåòîì åìó áûëî ìíîãîòûñÿ÷íîå «Óðà!» âûñòðîåííûõ äëÿ îãëàøåíèÿ ýòîé íîâîñòè ÷àñòåé[4].

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, îäíàêî, íå ðèñêíóë âñòóïèòü íà ïðåñòîë, òàê êàê íå ðàñïîëàãàë íèêàêîé íàñòîÿùåé ñèëîé. Îêîí÷àòåëüíî åãî êîëåáàíèÿ çàâåðøèëèñü ïîñëå ïåðåãîâîðîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ãîñäóìû âî ãëàâå ñ Ì. Â. Ðîäçÿíêî, ïðÿìî çàÿâèâøèìè, ÷òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ èì ïðåñòîëà â ñòîëèöå ðàçðàçèòñÿ íîâîå âîññòàíèå è Äóìà íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü åìó áåçîïàñíîñòü. Âìåñòå ñ òåì âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ Ï. Í. Ìèëþêîâ ïîïûòàëñÿ óãîâîðèòü âåëèêîãî êíÿçÿ íå îòðåêàòüñÿ îò ïðåñòîëà è äàæå ïðåäëîæèë âñåì ìîíàðõè÷åñêèì ñèëàì îñòàâèòü Ïåòðîãðàä è ñãðóïïèðîâàòüñÿ â áîëåå êîíñåðâàòèâíîé Ìîñêâå, îäíàêî îòêðûâøàÿñÿ ïåðñïåêòèâà ãðàæäàíñêîé âîéíû êðàéíå èñïóãàëà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.

3 (16) ìàðòà â îòâåò íà Ìàíèôåñò îòðå÷åíèÿ Íèêîëàÿ II áûë ñîñòàâëåí «Ìàíèôåñò Ìèõàèëà» (îïóáëèêîâàí 4 (17) ìàðòà[24]).  í¸ì Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ ïîïðîñèë âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè ïîä÷èíèòüñÿ Âðåìåííîìó ïðàâèòåëüñòâó è îáúÿâèë, ÷òî ïðèìåò âåðõîâíóþ âëàñòü òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè íàðîä âûðàçèò íà òî ñâîþ âîëþ ïîñðåäñòâîì âñåíàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ ïðåäñòàâèòåëåé â Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå, êîòîðîå äîëæíî áûëî ðåøèòü âîïðîñ îá «îáðàçå ïðàâëåíèÿ» ãîñóäàðñòâîì. Òàêèì îáðàçîì, âîçâðàùåíèå ìîíàðõèè (â êîíñòèòóöèîííîé å¸ ôîðìå) íå èñêëþ÷àëîñü[4]:14.

Ïî ìíåíèþ ðÿäà èñòîðèêîâ[4]:14[25] è áèîãðàôîâ[26][27] Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à, ïîñëåäíèé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ìàíèôåñòà îá îòðå÷åíèè Íèêîëàÿ II è äî ïîäïèñàíèÿ ñîáñòâåííîãî ìàíèôåñòà (ìåíåå ñóòîê) äå-þðå ÿâëÿëñÿ Èìïåðàòîðîì Âñåðîññèéñêèì Ìèõàèëîì II.  ñâî¸ì Ìàíèôåñòå îí, îñòàâàÿñü èìïåðàòîðîì, ïðåäîñòàâèë Ó÷ðåäèòåëüíîìó ñîáðàíèþ, äîëæíûì îáðàçîì èçáðàííîìó íàðîäîì, ïðàâî ðåøèòü âîïðîñ î ôîðìå ïðàâëåíèÿ. Ïîäîáíîé òðàêòîâêè òàêæå ïðèäåðæèâàåòñÿ ðÿä ñîâðåìåííûõ ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ èçäàíèé[28][29]. Ïî ìíåíèþ èñòîðèêà Ë. À. Ëûêîâîé, ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ Ìèõàèë îñòàâàëñÿ èìïåðàòîðîì äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè â èþíå 1918 ãîäà[4]:14.

Ñìîòðåòü ïðåäâàðèòåëüíî “Ëîãèêîëîãèÿ – î ñóäüáå ÷åëîâåêà”. https://www.proza.ru/2012/03/16/1446

Ðàññìîòðèì òàáëèöû êîäà ÏÎËÍÎÃÎ ÈÌÅÍÈ. Åñëè íà Âàøåì ýêðàíå áóäåò ñìåùåíèå öèôð è áóêâ, ïðèâåäèòå â ñîîòâåòñòâèå ìàñøòàá èçîáðàæåíèÿ.

17 32 45 46 60 75 78 91 101 123 124 134 146 147 159 165 176 194 195 209 214 231 246 249 259 283

Ð Î Ì À Í Î Â Ì È Õ À È Ë À Ë Å Ê Ñ À Í Ä Ð Î Â È ×

283 266 251 238 237 223 208 205 192 182 160 159 149 137 136 124 118 107 89 88 74 69 52 37 34 24

13 23 45 46 56 68 69 81 87 98 116 117 131 136 153 168 171 181 205 222 237 250 251 265 280 283

Ì È Õ À È Ë À Ë Å Ê Ñ À Í Ä Ð Î Â È × Ð Î Ì À Í Î Â

283 270 260 238 237 227 215 214 202 196 185 167 166 152 147 130 115 112 102 78 61 46 33 32 18 3

ÐÎÌÀÍΠÌÈÕÀÈË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× = 283 = 102-ÇÀÑÒÐÅËÅÍ + 181-ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÅÐÄÖÅ.

283 = 205- 102-ÇÀÑÒÐÅËÅÍ + 103-ÂÛÑÒÐÅË + 78-Â ÑÅÐÄÖÅ.

283 = 208- 102-ÇÀÑÒÐÅËÅÍ + 106-ÂÛÑÒÐÅË Â … + 75-ÑÅÐÄÖÅ.

283 = 56-ÓÌÅÐ + 227-ÊÎÍ×ÈÍÀ ÎÒ ÂÛÑÒÐÅËÀ.

283 = 89-ÊÎÍ×ÈÍÀ + 194-ÎÒ ÂÛÑÒÐÅËÀ ÓÌÅÐ.

283 = 123-ÊÎÍ×ÈÍÀ ÎÒ … + 160-ÂÛÑÒÐÅËÀ ÓÌÅÐ.

Ðàññìîòðèì òàáëèöó, âçÿâ ïî îäíîìó ðàçó áóêâû, âõîäÿùèå â êîä ÏÎËÍÎÃÎ ÈÌÅÍÈ:

17 32 45 46 60 63 73 95 107 113 124 142 147 171

Ð Î Ì À Í Â È Õ Ë Å Ê Ñ Ä ×

171 154 139 126 125 111 108 98 76 64 58 47 29 24

171 = 154-ÐÀÑÑÒÐÅËßÍ + 17-Ð àññòðåëÿí .

171 = 63-ÃÈÁÅËÜ + 108-ÐÀÑÑÒÐÅË.

73 = ÐÀÑÑÒ ðåë

__________________

108 = ÐÀÑÑÒÐÅË

283 = 171- 63-ÃÈÁÅËÜ + 108-ÐÀÑÑÒÐÅË + 112- 108-ÐÀÑÑÒÐÅË + 4-Ã( èáåëü ).

Êîä ÄÀÒÛ ÃÈÁÅËÈ: 13.06.1918. Ýòî = 13 + 06 + 19 + 18 = 56 = ÊÀÇÍ¨Í = ÓÌÅÐ.

Êîä ÄÍß ÃÈÁÅËÈ = 130-ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÎÅ + 87-ÈÞÍß = 217 = 63-ÃÈÁÅËÜ + 154-ÐÀÑÑÒÐÅËßÍ.

Êîä ïîëíîé ÄÀÒÛ ÃÈÁÅËÈ = 217-ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÎÅ ÈÞÍß + 37- 19 + 18 -( êîä ÃÎÄÀ ÃÈÁÅËÈ ) = 254.

254 = 102-ÇÀÑÒÐÅËÅÍ + 152-ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÅÐÄ öå .

Êîä ÷èñëà ïîëíûõ ËÅÒ ÆÈÇÍÈ = 123-ÒÐÈÄÖÀÒÜ + 94-ÄÅÂßÒÜ = 217 = ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÎÅ ÈÞÍß.

283 = 217-ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÅÂßÒÜ + 66-ÓÁÈÂÀÍÈÅ.

217 – 66 = 151 = ÇÀÑÒÐÅËÅÍ Â ÑÅÐÄ öå .

Ñìîòðèì âåðõíþþ òàáëèöó:

134 = ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÅ âÿòü = ËÈØÅÍÈÅ ÆÈÇÍÈ

________________________________________________

159 = 108-ÐÀÑÑÒÐÅË + 51-ÓÁÈÒ

147 = ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÅÐ äöå = ÎÁÐÛÂÀÍÈÅ ÆÈÇÍÈ

_____________________________________________________

137 = ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÅÂ ÿòü = ÎÁÐÛÂÀÍÈÅ ÆÈÇÍ è

Младший брат Николая II, сын Александра III великий князь Михаил Александрович был последним российским императором – правда, всего одну ночь, 3 марта 1917 г., когда Николай отрекся от престола в его пользу. У него были все шансы занять российский престол на более длительный срок, но он сознательно отказался от этой возможности еще в 1912 г., когда тайно обвенчался с дважды разведенной Натальей Вульферт.

Вступив в этот морганатический брак, Михаил Александрович фактически отказался от престола.

Михаил Александрович был провозглашен престолонаследником в 1899 г., когда второй сын Александра III великий князь Георгий скончался, и носил этот титул до 1904 г., когда у Николая II родился сын Алексей. По свидетельству современников, Михаил Александрович был человеком воспитанным, скромным и мягким, он тяготился своим высоким положением и на престол никогда не претендовал.

Великий князь Михаил Александрович, 1896

С женой поручика Вульферта Натальей Сергеевной Михаил Романов познакомился в 1908 г. на полковом празднике в Гатчине под Петербургом. В тот вечер Михаил Александрович несколько раз приглашал ее танец, к неудовольствию своей семьи – представителю царской фамилии танцевать с замужней дамой было неприлично.

Великий князь Михаил Александрович на костюмированном балу в Зимнем Дворце, 1903

Графиня Наталья Брасова, 1918

Наталья Вульферт (урожденная Шереметьевская) была дочерью московского адвоката. Первым ее мужем стал дирижер Большого театра С. Мамонтов, но брак вскоре распался. Во второй раз она вышла замуж за офицера А. Вульферта. Ее называли привлекательной, умной, образованной и острой на язык. Впрочем, этих качеств было недостаточно, чтобы после двух разводов стать подходящей партией для великого князя Романова.

Великий князь Михаил Александрович и Наталья Сергеевна Брасова

Когда Николай II узнал о намерении брата жениться на этой «хитрой, злой бестии», он отправил его в Орел. Император писал матери: «Бедный Миша, очевидно, стал на время невменяемым. Он думает и мыслит, как она прикажет. О ней противно говорить». Но Наталья Вульферт развелась с мужем и последовала за любимым.

Князь Михаил (в центре) на охоте в брасовском имении, 1910

Князь Михаил Александрович (слева) и Наталья Сергеевна Брасова (в центре). Гатчина, 1916

В 1910 г. у пары родился сын Георгий, которому император пожаловал дворянский титул и фамилию Брасов. Но Михаил Александрович, несмотря на мягкость характера, в своем желании сочетаться законным браком с Натальей оставался непреклонен. В России венчание было невозможным, и пара тайно выехала за границу. Император знал о намерениях брата, поэтому установил за ним надзор.

Михаилу Александровичу удалось направить своих преследователей по ложному пути. В Вене он нашел православного священника в сербской церкви, и в октябре 1912 г. влюбленные обвенчались. На следующий день великий князь написал матери: «Все последнее время я страшно мучился, что я не мог в силу обстоятельств говорить с тобой о том, что составляло все эти годы главный смысл моей жизни, но ты сама, по-видимому, этого никогда не хотела. Вот уже пять лет, как я познакомился с Наталией Сергеевной, и люблю и уважаю ее с каждым годом все больше, но нравственное состояние было у меня всегда очень тяжелое, и последний год в Петербурге в особенности привел меня к сознанию, что только женитьба поможет мне выйти из этого тяжелого и ложного положения. Но, не желая тебя огорчать, я, может быть, никогда бы на это не решился, если бы не болезнь маленького Алексея и мысль, что наследником меня могли бы разлучить с Наталией Сергеевной, чего теперь уже быть не может».

Графиня Наталья Брасова с дочерью

Узнав об этом морганатическом браке, император в ярости уволил брата со всех должностей и постов и запретил ему возвращаться в Россию. Как частное лицо Михаил Александрович поселился с семьей в английском замке Небворт недалеко от Лондона. Через два года под влиянием матери Николай сменил гнев на милость, разрешил брату вернуться, вернул ему все титулы, а его жене пожаловал титул графини Брасовой.

Великий князь Михаил Александрович и Наталья Сергеевна Брасова с сыном Георгием

2 марта 1917 г. император отрекся от престола в пользу своего брата. Члены Временного правительства тут же вызвали великого князя в столицу, и на утро 3 марта престолонаследник отказался от трона. Фактически он оказался последним российским императором, хотя время его правления и продлилось всего одну ночь.

В 1918 г. Михаила Романова выслали в Пермь, где вскоре он был расстрелян большевиками. Наталье Брасовой после девяти месяцев тюремного заключения удалось выехать за границу. О судьбе мужа она узнала только в 1934 г. Во Франции в эмигрантской среде она не пользовалась уважением, ее называли дамой умной, но злой. Сын Романова Георгий погиб в автокатастрофе, дети от предыдущих браков жили отдельно, и вскоре Наталья Брасова осталась в полном одиночестве. Последние дни она провела в нищете и болезнях. В 1952 г. она умерла от рака в больнице для бедных и бездомных.