Ломоносов о науках и пользе

Михаил Васильевич Ломоносов – уникальная фигура в истории нашей страны. Он многое сделал для России, проявив себя в самых разных областях. Заслуги Ломоносова во многих науках велики. Безусловно, Михаил Васильевич Ломоносов (годы жизни – 1711-1765) – человек разносторонних интересов и энциклопедических знаний. Это первый ученый-естествоиспытатель в нашей стране, достижения которого имеют мировое значение. Михаил Васильевич является историком, поэтом, художником, одним из основоположников такой области знания, как физическая химия. Представляем вашему вниманию основные заслуги Ломоносова в различных областях знания.

Химия и физика

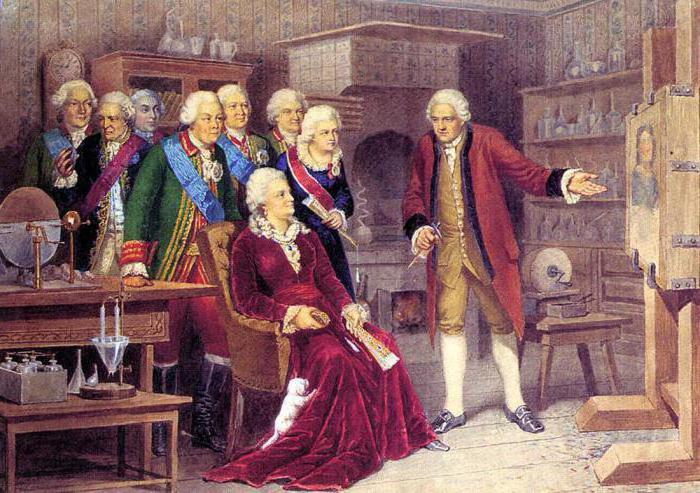

Михаил Васильевич считал химию основной своей профессией. Главная заслуга Ломоносова в том, что он разработал фундаментальные положения современного атомно-молекулярного учения. В 1748 году ученый впервые сформулировал закон сохранения массы веществ, наблюдаемый в химических реакциях.

Заслуги Ломоносова в химии связаны не только с открытием законов. Он говорил о необходимости объединить усилия различных ученых для совместного решения задач. В 1751 году Михаил Васильевич создал “Слово о пользе химии”. В нем он требовал применения достижений таких наук, как физика и математика, для исследования различных химических явлений.

Заслуги Ломоносова в физике также велики, однако главное достижение его в этой области – атомно-корпускулярная теория, описывающая строение материи и вещества. Ученый объяснил, по каким причинам вещества принимают агрегатные состояния, а также создал теорию теплоты.

География

Под руководством Михаила Васильевича был подготовлен к изданию “Атлас России”, который превосходил аналогичные европейские атласы. В нем были уточнены географические сведения, а также было представлено описание империи в экономическом и политическом ракурсе.

Ломоносов, по сути, провел полную инвентаризацию государства. Михаил Васильевич разработал план экономического и статистического изучения России. Экспедиции по всей стране были снаряжены благодаря ему. Кроме того, в каждую губернию были отправлены опросные листы. Обширнейшая информация была собрана для атласа. В нем были представлены физико-географические характеристики различных местностей страны (информация о строении берегов рек, о крупных возвышенностях), а также экономические показатели, соотносимые с природными условиями (где находится город, расположен ли он на берегу реки, какие в нем заводы и фабрики, ремесла и промыслы, звериные и рыбные ловли, ярмарки, площади).

Но это еще не все заслуги Ломоносова в данной науке. Михаил Васильевич считается основоположником такой области знания, как экономическая география. Ломоносов в 1758 году стал главой Географического департамента, принадлежащего Академии наук. Михаил Ломоносов был учителем для множества русских картографов, географов, океанографов и геодезистов.

С детства Михаил Васильевич любил море. Он заботился о развитии в стране мореплавания, интересовался изучением полярных стран. Ломоносов писал о неизученных землях, находящихся в Ледовитом океане. Первая отечественная научная экспедиция под руководством Чичагова и Челюскина осуществилась благодаря стараниям Михаила Васильевича. Именно он был ее организатором, а также создал подробную инструкцию для членов этой экспедиции.

Геология

Ломоносов в 1763 году создал работу под названием “О слоях земных”. В ней было дано изложение современной геологии, которое считается первым в истории. Самой науки тогда еще не существовало. Ломоносов отметил, что минеральные жилы различаются по возрасту, объяснил происхождение окаменелостей, металлоносных россыпей, чернозема, землетрясений.

Филология

Весьма обширны круг интересов и заслуги Ломоносова и в области лингвистики. Поражает разнообразием даже перечень трудов этого великого ученого. Перечислим основные заслуги Ломоносова в русском языке. Именно он создал первую в нашей стране большую грамматику. В ней были изложены нормы и правила нового литературного языка, представленные системно. Ломоносов является автором работ по русской диалектологии, по сравнительно-историческому исследованию языков, по поэтике художественной литературы и стилистике языка, по ораторскому искусству, а также по теории стихосложения и прозы. Кроме того, в его наследии имеются и труды, связанные с общими вопросами развития языка.

Литература

Ломоносов является отцом русской поэзии. Он утвердил в отечественной поэзии современную систему стихосложения – силлабо-тоническую. В 1739 году Ломоносов написал “Оду на взятие Хотина”. Она была создана с использованием четырехстопного ямба, который впервые был представлен в русском стихе. Эта ода положила начало новой эпохе отечественной поэзии.

Отметим, что Ломоносов особенно любил этот жанр. Торжественный язык оды, наполненный ораторскими обращениями и восклицаниями, гражданский пафос, развернутые сравнения и метафоры, библейские образы и славянизмы – все это привлекало его. Ломоносов считал, что в этом заключены “высокость и великолепие”. Созданные им оды взяли за образец практически все русские поэты, создававшие свои произведения в 18-м веке. Ломоносов в своих творениях пропагандировал просвещение и науку. Он воспевал мирный труд, славил русский народ. Кроме того, Ломоносов поучал царей, создавая идеал императрицы в своих произведениях.

История

Многие заслуги Ломоносова в науках, в частности в области истории, не так просто оценить, основываясь на оригинальных текстах. Чаще всего трудность прочтения и понимания созданных им трудов объясняется тем, что язык Ломоносова является архаичным. Однако по нравственно-художественным характеристикам он очень высок, а по стилю, структуре и форме гармоничен и отточен. Именно Михаил Васильевич представил историю России в исключительной чистоте и целостной реалистичности. Он избегал высказывать личное мнение, а свою “Историю Российскую” создал на основании тщательно проработанных и разнообразных источников, прочитанных им за годы.

Ломоносов пытался “очистить исторические корни” нашей страны. Он доказал, что славяне не являются шведами, поэтому “норманнскую” версию следует считать ошибочной. Михаил Васильевич открыто выступил, хотя и с большой осторожностью и чуткостью, против церковного догмата. По этому догмату считалось, что славяне ведут свое происхождение от внука библейского Ноя, Мосоха.

Фарфоровые пробы

Михаил Васильевич внес большой вклад в развитие производства фарфора. К сожалению, для суждения об открытиях, сделанных им в этой области, сохранились довольно скудные материалы. В созданных им “Лабораторных записях” (раздел “Фарфоровые пробы”) представлены некоторые рецепты фарфоровых масс. Другая их часть находится в “Лабораторном журнале”.

Ломоносов начал работы по фарфору, скорее всего, в 1750 году. Рецепты, описанные им, относятся либо к 1751-му, либо к началу 1752 г. Нельзя точно сказать, осуществлял ли он позже фарфоровые пробы. Однако ясно, что Ломоносов вел исследования самостоятельно. Он пошел иным путем, нежели Виноградов, его друг. Такой вывод можно сделать, сравнив фарфоровые массы, созданные двумя этими исследователями. У Ломоносова они были двухкомпонентными, состоящими из кварцсодержащего компонента и глины. Массы различались лишь кварцевыми материалами, сортами глин, предварительной подготовкой – степенью измельчения, прокаливанием, промыванием. Кроме того, количественное соотношение входящих в их состав компонентов было различным. Виноградов же использовал третий компонент в качестве плавня – алебастр (гипс).

Работа с мозаикой

Михаил Васильевич работал с мозаикой – видом монументальной живописи. Почему же его заинтересовала именно она? Ученый писал, что живописцы используют основные цвета, а все остальные составляют с помощью смешения. Ему же хотелось найти короткие и простые пути передачи изображения.

Михаилу Васильевичу было тесно и душно в стенах Академии наук. Он стремился уйти из-под опеки канцелярии, найти деятельность, где могла бы реализовать себя его кипучая натура.

Ломоносов заинтересовался мозаикой еще задолго до того, как он обзавелся собственной химической лабораторией. Его очень привлекало древнее искусство создавать из смальт (стеклянных сплавов разных цветов) немеркнущие портреты и картины. В 1746 году граф М.И. Воронцов привез из Рима несколько мозаичных работ. В доме этого графа часто бывал Михаил Ломоносов.

Теория “трех цветов”

Михаил Васильевич принялся разрабатывать теорию “трех цветов”. Безусловно, она имела большое значение для дальнейшего развития цветоведения. Ученый установил, что все многообразие цветов обладает трехмерностью. Михаил Васильевич нашел пути решения различных практических задач, которые сегодня применяются в кино, печати, цветной фотографии. Ломоносов пытался создать приборы, с помощью которых можно было бы получить любой цвет путем вычитания или сложения трех основных.

“Полтавская баталия”

Наиболее известная мозаичная работа Михаила Васильевича – “Полтавская баталия”. Эта картина сложена из кусочков смальты. Длина столбиков составляет 5 см, а толщина – всего 1-6 мм. Это настенное полотно было задумано Ломоносовым для Петропавловского собора как часть серии мозаик, помещенных внутри здания. По размерам эта работа огромна – более 300 кв. м. В левой части ее изображен Петр I на коне. Он представлен смелым полководцем, который ведет в бой русские войска. Взгляд Петра решителен и смел, его поза величественна. За ним следуют его соратники, среди которых узнается А. Д. Меншиков и Б. П. Шереметев. В центре композиции представлен простой солдат, который преграждает путь царю. Этот солдат с мушкетом как будто сдерживает Петра I от порыва пробиться вглубь схватки и опасности погибнуть. Эта фигура олицетворяет простой народ. По мысли автора, роль его не менее значительна, чем роль Петра I.

Итак, мы изложили основные заслуги Ломоносова кратко. Конечно, мы рассказали не обо всех достижениях этого ученого. Всю его обширную деятельность в одной статье охватить просто невозможно. Выдающиеся заслуги Ломоносова в литературе и русском языке, химии, географии, физике и других областях знания делают его одной из самых значимых фигур в отечественной истории.

Всеволод САХАРОВ

ПОЭТ НАУКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ

XVIII век стал для новой, созданной Петром Великим России эпохой стремительного и всестороннего Просвещения. В пришедшие из культурной Европы «правильные» художественные формы тогдашнего классицизма вливались и разительно их меняли русское содержание, русская идея и душа с присущей им «неправильностью». Сам каноны и правила постоянно нарушались отечественными писателями, не забывшими законов старинной книжности и ее языка. Поэтому наша новая литература подражала западной, перелагала ее темы и сюжеты на русские нравы, но уже со второй половины XVIII века можно говорить о ее национальном своеобразии.

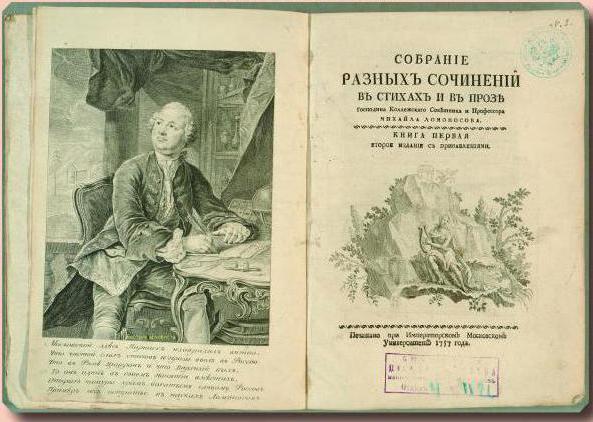

И лучше всего эта особенность видна в судьбе и творчестве великого русского поэта Михайлы Васильевича Ломоносова (1711-1765). Этот упрямо стремившийся к знаниям сын зажиточного государственного крестьянина стал выдающимся ученым, академиком, основателем первого нашего университета, государственным и общественным деятелем, великим просветителем. С него, со знаменитой ломоносовской строки «Восторг внезапный ум пленил» начинается история новой русской поэзии. «Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги», – верно сказал Гоголь. А выдающийся русский поэт XX века В.Ф. Ходасевич так благодарил Ломоносова:

Из памяти изгрызли годы,

За что и кто в Хотине пал,

Но первый звук Хотинской оды

Нам первым криком жизни стал.

Пушкин верно заметил, что Ломоносов прежде всего был великим ученым и просветителем и что поэзия для него имела чисто служебное, прикладное значение. Но именно поэтому будущий поэт изучал искусство поэзии в Германии и стал по возвращении реформатором русского стиха, написав в 1739 году знаменитую оду на взятие Хотина и теоретическое «Письмо о правилах русского стихотворства», спорящее с Тредиаковским и сделавшее нашу поэзию силлабо-тонической, то есть такой свободной в размерах и рифмованной, какой она является и сегодня. С поэзией связана и знаменитая ломоносовская теория «трех штилей», открывшая дорогу для создания нового литературного языка.

Академик Ломоносов и в поэзии мыслил государственно и научно, что оставляло мало месте лирике, высказыванию личных чувств, непосредственным движениям авторского характера. «Науки точные были всегда главным и любимым его занятием, стихотворство же иногда забавою, но чаще должностным упражнением», – говорил о Ломоносове Пушкин. Поэт прославлял реформы и победы Петра Великого и посвятил ему героическую поэму. Любимые науки, и, прежде всего астрономия, география и естествознание, также находили себе место в его поэзии («Письмо о пользе Стекла», «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния» и др.). Но всюду здесь ощутима единая философия жизни, глубокая мысль о смысле творения, об огне – родителе мироздания.

Ломоносов показал себя глубоким и самобытным мыслителем, философом и пророком. И друг Пушкина князь В.Ф. Одоевский увидел в российском поэте, ученом и философе XVIII столетия всеобъемлющий гений, схожий с титанами эпохи Возрождения: «Этот человек – мой идеал; он тип славянского всеобъемлющего духа, которому, может быть, суждено внести гармонию, потерявшуюся в западном ученом мире. Этот человек знал все, что знали в его веке: об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, навигации, живописи, и пр. и пр., и в каждой сделал новое открытие, может, именно потому, что все обнимал своим духом».

Написал Ломоносов и свой «Памятник» («Я знак бессмертия себе воздвигнул…», 1747), вольный перевод знаменитой оды Горация, где уже есть намеки на российскую действительность и его собственную судьбу. Он сказал, что «велика часть» его сохранится в его творчестве. Указал Ломоносов и на свое крестьянское происхождение и жажду знаний, на то, что всего в жизни, науке и литературе он достиг собственными трудами, любовью к просвещению и народной пользе:

Отечество мое молчать не будет,

Что мне беззнатный род препятством не был.

Великий поэт, ученый и государственный деятель подводит здесь итоги своей многотрудной и плодотворной деятельности на благо России. Вослед этому звучному и мудрому стихотворению написаны одноименные оды Державина и Пушкина, более известные и уже прямо автобиографические, но традицию высокого поэтического размышления о вечном и преходящем в своем творческом наследии создал у нас именно Ломоносов. Отсюда берет начало русская философская лирика.

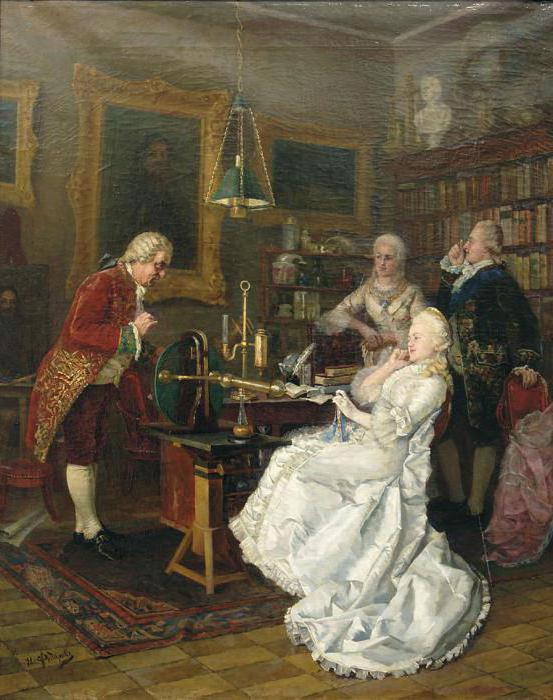

Главным жанром поэзии Ломоносова были «торжественные» или «похвальные» оды, обращенные к монархам. Хвалы поэта всегда искренни, он любил и уважал императрицу Елизавету, дочь Петра Великого, последнюю русскую по крови нашу царицу, покровительствовавшую при деятельном участии европейски образованного графа И.И. Шувалова отечественным наукам и искусствам. Но сам торжественно-взволнованный, величественный ораторский стиль, громозвучные «пламенные звуки», неподдельный одический восторг показывают, что Ломоносов более всего любил новую Россию, ее молодые науки и искусства, радовался их первым успехам, болел душой за досадные неудачи, вещим взглядом и звучным ораторским словом пророчил и определял их будущее, давал просвещенной монархине ценнейшие советы, постоянно напоминая ей о ее великом отце, его победах, свершениях и планах. «Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной», – говорил о поэте Гоголь.

Самым знаменитым произведением поэтического гения Ломоносова является торжественная и глубокая по мысли «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

Перечитывая ее сегодня, мы понимаем, почему торжественная ода была одним из главных поэтических жанров в веке Просвещения. Это очень сложный, особым образом выстроенный мир величественных образов, где высокая поэтическая речь государственного стихотворца с большим достоинством и эмоциональным воодушевлением переходит от одной большой темы к другой. «В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слоге, почто не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи», – писал в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев о ломоносовских стихах и точно назвал их «заслугой перед обществом».

Для Ломоносова характерна высота государственной мысли. В каждой оде поэт говорит свое, ставит перед императрицей новые задачи, публично излагает свои государственные мнения и соображения, причем надо помнить, что согласно законам жанра поэт в оде – не сам Ломоносов, этот условно-обобщенный образ певца империи и ее побед, столь же условен и образ просвещенной и мудрой монархини, которому реальная Елизавета не во всем и не всегда соответствовала. Эти оды от традиционной хвалы силе и могуществу России естественно переходят к мыслям и планам о развитии в ней промышленности, наук, искусств и художеств, и планы эти величественны, оригинальны и обширны, в них ощутим полет мечты и патриотический пафос.

В оде 1747 года Ломоносов продуманно начинает с создания образа тишины, долгожданного мира, которым пользуется Россия в правление императрицы Елизаветы. Хвалу Елизавете поэт развивает в нужном ему русле, говоря, что мир позволил императрице покровительствовать наукам и ремеслам:

Молчите, пламенные звуки,

И колебать престаньте свет:

Здесь в мире расширять науки

Изволила Елисавет.

Неизбежно явление в ломоносовской оде Петра, призвавшего европейские науки в преображенную им Россию. Дочь его продолжает это великое дело национального просвещения, и поэт дает широкую панораму пробудившейся к деятельной жизни России, где скрытые богатства недр и человеческие таланты открываются по воле императрицы соединенным усилиям правительства, народа, наук и просвещения и становятся государственным достоянием. Поражают мощь, богатство, разнообразие поэтических образов ломоносовской оды. Радищев увидел в них неистощимое любопытство, огромную жажду познания, черту характера великого ученого. Величие природы, бескрайние просторы России, океан и открывающий новые земли русский флот, скрытые сокровища недр – все это в глазах Ломоносова богатое поле государственной деятельности, народного просвещения и практического приложения научных знаний и открытий, ставшее доступным благодаря «щедротам» Елизаветы.

Ода Ломоносова по традиции посвящена дню восшествия императрицы на престол, но поэт пользуется этим официальным праздником, чтобы еще раз публично напомнить Елизавете о ее долге перед Россией и ее наукой. На этом он не останавливается, ибо понимает свою задачу шире и, отдав должное императрице и очертив многообразное поле ее общеполезной государственной деятельности, вдруг нарушает законы жанра и обращается непосредственно к тем, кому суждено воплотить его мечту в российскую жизнь. И это не царица и ее просвещенный фаворит Шувалов и не сам Ломоносов, а безвестные русские мальчики, школяры и студенты, желающие послужить новой России в сфере наук и искусств. Они присутствуют здесь, на официальном торжестве, и слушают публичную речь поэта и академика, его учительную оду.

В хвалебной оде императрице находится место будущим деятелям отечественной науки. Ломоносов, как мы знаем, был не только великим ученым, но и организатором науки, выдающимся педагогом, воспитателем научных кадров и создал для этого Московский университет и гимназию при нем. И он высказывает свою великую мечту, обращается к своим студентам и ученикам, к безвестным русским талантам, которые еще надо открыть, собрать в народных училищах (эта мечта Ломоносова сбылась уже после его смерти по указу Екатерины II), гимназиях, университетах и академиях и правильно воспитать. Надо напомнить, что сын крестьянина и профессор Ломоносов упорно отстаивал в высших сферах права даровитых юношей из низших сословий на среднее и даже высшее образование.

Эта жаждущая просвещения дворянская и разночинческая молодежь и есть желанное будущее новой России, конечная цель государственного поощрения наук, главный результат просветительской деятельности Елизаветы, Шувалова и самого Ломоносова как идеолога государственной политики в сфере наук и искусств:

О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает,

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастный случай берегут;

В домашних трудностях утеха

И в дальних странствах не помеха.

Науки пользуют везде,

Среди народов и в пустыне,

В градском шуму и наедине,

В покое сладки и в труде.

Ода у Ломоносова становится вдохновенной речью государственного мужа, призывом и пророчеством, мудрым советом и всем своим возвышенно-торжественным стилем обращена к новой России, полна веры в ее молодое поколение и великое будущее. Для него характерна философская постановка всех капитальных проблем отечественной культуры, и, прежде всего, литературного языка. Своими одами, переложениями псалмов, филологическими работами, реформами языка и стихосложения поэт повлиял на все дальнейшее развитие русской литературы XVIII века.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Астафуров В.И. М.В. Ломоносов: для славы народа российского. М., 2001.

История русской литературы XI-XIX веков в двух частях. М., 2000. Ч. I.

Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1997.

Сахаров В.И. Русская литература XI-XIX вв. 9-10. классы. М., 2006.

© Vsevolod Sakharov . All rights reserved.

На главную страницу