Каждое дело с пользой иначе зачем

Каждое Дело – с пользой, иначе – зачем? Каждое Дело – людям, иначе – зачем? Каждое Дело – творчески, иначе – зачем? МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ

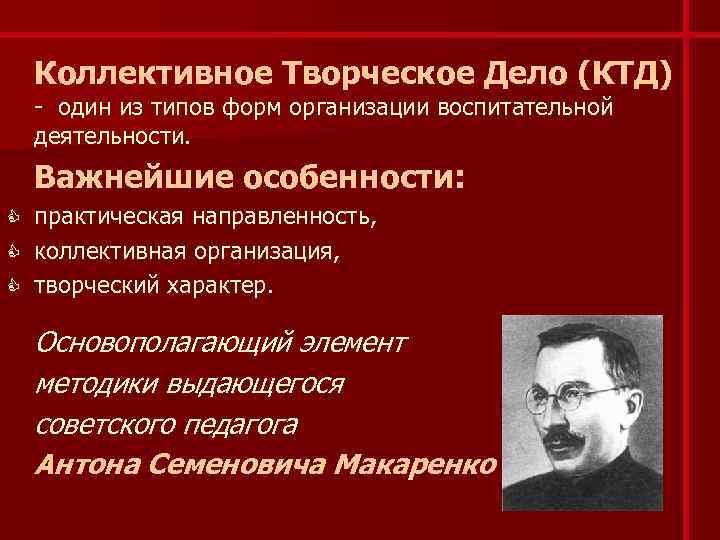

Коллективное Творческое Дело (КТД) – один из типов форм организации воспитательной деятельности. Важнейшие особенности: практическая направленность, C коллективная организация, C творческий характер. C Основополагающий элемент методики выдающегося советского педагога Антона Семеновича Макаренко

А. С. Макаренко считал, что в каждом КТД решается целый «веер» педагогических задач, происходит развитие коллективистских, демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного, гражданского отношения к людям и окружающему миру. КТД, обогащая коллектив и личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно.

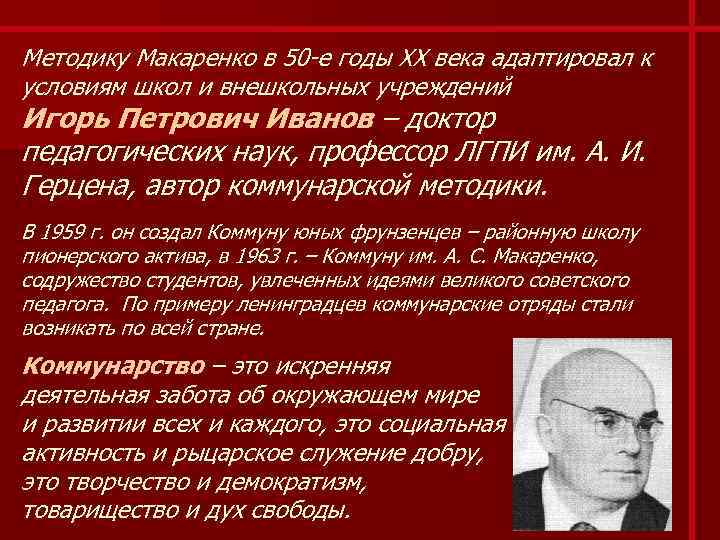

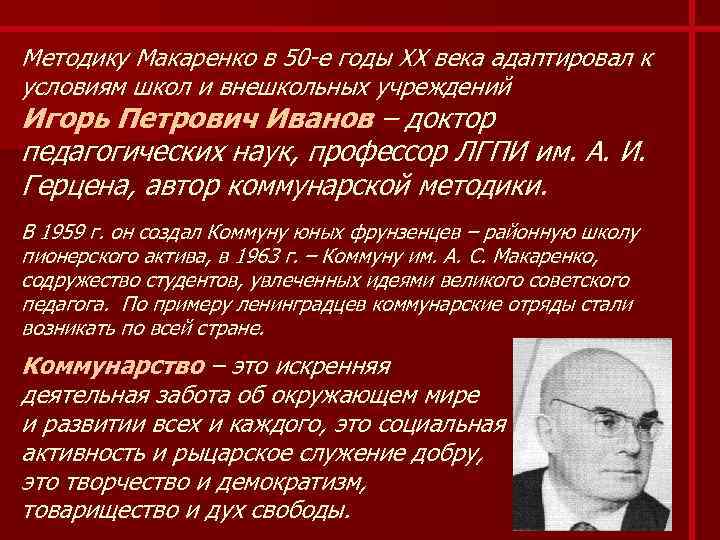

Методику Макаренко в 50 -е годы XX века адаптировал к условиям школ и внешкольных учреждений Игорь Петрович Иванов – доктор педагогических наук, профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена, автор коммунарской методики. В 1959 г. он создал Коммуну юных фрунзенцев – районную школу пионерского актива, в 1963 г. – Коммуну им. А. С. Макаренко, содружество студентов, увлеченных идеями великого советского педагога. По примеру ленинградцев коммунарские отряды стали возникать по всей стране. Коммунарство – это искренняя деятельная забота об окружающем мире и развитии всех и каждого, это социальная активность и рыцарское служение добру, это творчество и демократизм, товарищество и дух свободы.

«Каждое КТД есть проявление практической заботы воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей жизни. Поэтому оно Дело, но не простое дело, а жизненно важное, общественно необходимое. Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно воспитанниками и воспитателями как младшими и старшими товарищами по общей жизненно практической заботе. Оно – творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач. Различаются следующие виды коллективных творческих дел: общественно-политические, трудовые, познавательные, художественно-эстетические, организаторские, спортивнооздоровительные» . (Иванов И. П. Звено в бесконечной цепи. – Рязань, 1994)

ИТАК, Суть каждого Дела – Забота о своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях. Дело это – Коллективное, потому что совершается вместе – ребятами и старшими товарищами как их общая забота. Дело это – Творческое Коллективное, потому что представляет собой совместный поиск лучших решений жизненно важной задачи, потому что творится сообща – не только выполняется, но и организуется: задумывается, планируется, оценивается. . . Оно творческое еще и потому, что не может превратиться в догму, делаться по шаблону, а всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет новые свои возможности, ведь оно – частица жизни!

Организационными постулатами и методическими идеями технологии КТД являются: üсочетание индивидуального и коллективного творчества; üколлективная организация единого дела; üдобровольное участие в нем, свобода выбора видов и форм деятельности; üответственность каждого за результат общего дела; üтворческое содружество взрослых и детей, обеспечивающее генерацию новых идей; üсамосовершенствование личности в развивающемся коллективе и развитие коллектива под влиянием творческих и одаренных лидеров.

Этапы подготовки и проведения КТД: 1 Этап – задумки, накопления идей, выдвижение цели и задач, доведение их до принятия каждым участником – взрослым и ребенком. При этом используются самые разнообразные приемы: коллективное общение, “продажа идей”, “мозговой штурм” (атака), когда предлагается много невероятных идей. 2 Этап начальной организации (коллективное планирование): отбор идей к осуществлению, выборы “совета дела”, определение задач и функций каждого члена совета, всех участников, приглашенных гостей.

3 Этап – оповещения и доведения всех идей и содержания дела до сведения всех участников и гостей. Приемы: различного рода необычные афиши, другие формы оповещения – театрализация, костюмированное приглашение, необычные пригласительные билеты и письма с предложениями об участии. Создание атмосферы ожидания. 4 Этап – распределения поручений по подготовке отдельных фрагментов дела (по группам, индивидуальные задания): жеребьевка, творческое деление на группы, коллективное определение, кто какое поручение может выполнить наилучшим образом, личные предложения и идеи…; подготовка необходимой атрибутики и бутафории, костюмов, музыкального кино, видео-оформления.

5 Этап – Проведение самого дела: -Сбор гостей, различные действия в преддверии события; -Торжественное начало, “зачин; – Основная часть; – Финальная, завершающая часть. 6 Этап – Подведение итогов. Сначала – среди всех участников (по кругу или избранно все высказывают свое мнение: что было хорошо, что – не очень и как надо было делать). После этого следует психолого-педагогический анализ проведенного дела, осуществляемый педагогами. Проектируется деятельность на будущее.

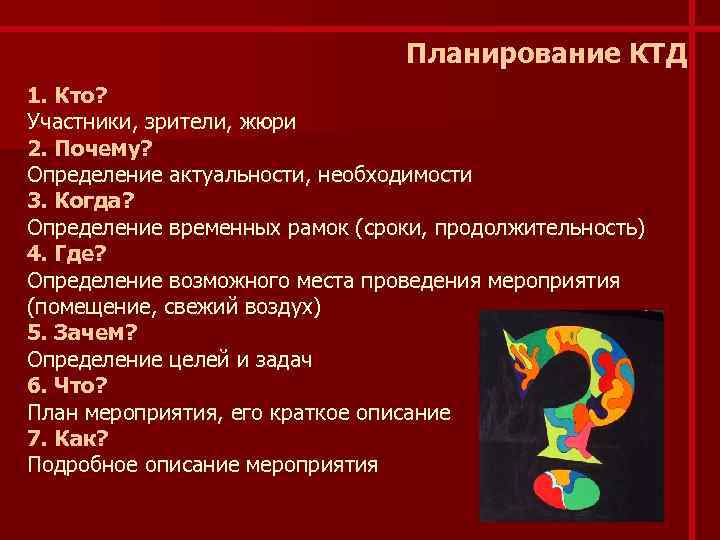

Планирование КТД 1. Кто? Участники, зрители, жюри 2. Почему? Определение актуальности, необходимости 3. Когда? Определение временных рамок (сроки, продолжительность) 4. Где? Определение возможного места проведения мероприятия (помещение, свежий воздух) 5. Зачем? Определение целей и задач 6. Что? План мероприятия, его краткое описание 7. Как? Подробное описание мероприятия

Конструируем КТД! Делимся на группы (по 3 -5 чел. ) 1. «Опыт» Давайте вспомним те КТД, которые вам уже известны. Задание: за 3 минуты составить общий перечень известных КТД. Затем огласить его и ответить на вопросы других групп. Группы по очереди оглашают свои перечни. Все участники записывают новые для себя формы и возникающие по ходу ассоциативные идеи. Группы могут задавать другу вопросы о содержании и особенностях проведения названных дел. Ведущий имеет право исключить из перечня просто названия событий, не обозначающие никакой формы и содержания (например, биологическая неделя), а также родовые названия форм без конкретного уточнения их вида (например, фестиваль, праздник, вечер и т. п. ). Ведущий фиксирует количество названных группой дел. Следующие группы не повторяют то, что уже названо, но говорят – какое количество дел было в списке первоначально. Списки дел группы сдают ведущему. Ведущий предлагает дополнить общий перечень, если удалось вспомнить еще что-то.

Конструируем КТД! 2. «Вариация» Некоторые формы КТД могут иметь множество различных вариантов. Например, такие, как путешествие, турнир, прессконференция, фестиваль и т. п. Задание группам: за одну минуту предложить как можно больше различных вариантов одной из форм КТД. Предлагать уже прозвучавшие на 1 этапе дела группы не должны. Количество названных группами вариантов опять фиксируется. Набранные очки прибавляются к заработанным на предыдущем этапе. Группы также имеют право задавать другу вопросы о том, как может выглядеть то или иное предлагаемое дело. 3. «Идеи» Отличительные признаки сюжетно-ролевых КТД: – наличие сюжета, по которому развиваются «события» ; – роли, выполняемые участниками; – правила игрового поведения.

Конструируем КТД! Что может стать основой для выбора сюжета? 1. Учреждения или их комплексы. Например, мастерская, академия, город и т. п. Представить себе, как можно «сыграть» в это учреждение ( Зелёная аптека) 2. События реальной жизни. Например, фестиваль, пресс-конференция, путешествие и т. д. 3. Предметы. Например, шкатулка – музыкальная. Открывая ее, знакомишься с музыкальными произведениями различных жанров. Или журнал, перелистывая страницы которого узнаешь много интересного. Задания (последовательно): – придумать/выбрать 3 -5 слов- ассоциаций к понятиям «учреждение» , «событие» , «предмет» ; – составить предложение из слов-ассоциаций (взять по одному из каждого ряда) или несколько предложений; – из всех предложений выбрать наиболее понравившиеся и составить из них связный рассказ (сказку, историю и т. д. ) – это и будет сюжетом, идеей дела;

Конструируем КТД! – по составленному рассказу определить название дела; – ответить на вопросы: Что? (Какое будет дело, его форма) Где? (Место проведения дела) Когда? (Время проведения) Для кого? (Аудитория, предполагаемые участники дела) Зачем? (Полезность дела для ребенка и вожатого) Как? (Метод подготовки дела) 4. «Защита идей» По принципу «вертушки» делегаты от каждой команды отправляются в другие команды, где в течение 3 х минут кратко рассказывают идею своего КТД, отвечают на вопросы, выслушивают комментарии и пожелания по доработке идеи. 5. «Совершенствование» Делегаты возвращаются в группы, докладывают о мненияхпожеланиях других групп, на основе которых группа дорабатывает идею и содержание своего КТД и готовит его презентацию.

Конструируем КТД! 6. «Презентация» Группы презентуют свои КТД: Представитель группы называет все три карточки, говорит, какую идею группа выбрала для разработки, излагает сюжет и содержание КТД. При защите необходимо отразить следующее: – назвать форму, указать возраст и количество возможных участников; – сформулировать задачи дела, объяснить, чем это дело может быть интересно и полезно ребятам; – изложить замысел-сюжет, примерное содержание дела; – охарактеризовать возможные способы подготовки дела. После чего группы оценивают предлагаемое КТД по заданной ведущим шкале баллов (например, 1 -5), по каждому из параметров: – оригинальность замысла, – полезность предлагаемого Дела, – возможность воплощения на практике.

Конструируем КТД! По окончании презентации ведущий подводит Итоги: называется “группа-лидер” каждого этапа и “абсолютный чемпион”; обращается внимание участников на общий перечень КТД, составленный в ходе работы; акцентируется внимание на особо интересных идеях и предложениях. 7. «Коллективный анализ» На общее обсуждение выносятся вопросы: – есть ли у участников удовлетворение от проделанной работы; – чем интересен и полезен данный творческий метод, что нового узнали и открыли для себя участники в ходе занятия; – кого из участников лучше узнали или увидели с новой стороны, кого отметить, поблагодарить; – что можно было бы сделать по-другому и т. д.

Творите – ВМЕСТЕ! С ПОЛЬЗОЙ! С УДОВОЛЬСТВИЕМ! Удачи!!!

Да, дело его живет в общей жизни педагогики как таковой, в умах и заботах многих учеников, педагогов (профессиональных и интуитивных), ученых. Организаторы семинара – действительный член Академии педагогических и социальных наук, кандидат педагогических наук Ричард Соколов и социальный педагог, социальный инноватор СССР Наталия Соколова – большие пропагандисты идей И.П. Иванова в ключе мегапроекта «А.С. Макаренко: его предшественники и последователи». И собрались участники семинара в Макаренковском зале, где устроена экспозиция, посвященная выдающемуся наставнику, а устроена она Владимиром Морозовым – воспитанником Семена Калабалина, в свою очередь, воспитанника и сподвижника Макаренко, выведенного им под именем С. Карабанова в «Педагогической поэме».

Увы, в Москве нет сегодня полноценного музея А.С. Макаренко: долгое время экспозиция держалась на энтузиазме В.В. Морозова и его коллег, а вот ныне, накануне 130-летия со дня рождения А.С. Макаренко, отнесенного ЮНЕСКО к числу четырех педагогов, определивших профиль педагогики XX века, музей вытеснен из прежнего помещения в районе Кунцева и находится в труднейшем положении. Часть экспозиции временно располагается в Музее образования, но выставку велено вскоре разобрать.

И неужели в юбилейный год так и не найдется достойного пристанища для Макаренко (естественно, это должен быть не холл школы, не подвал Дома творчества, не коридор детского сада)?

Прекрасная атмосфера царила на семинаре. «Детдомовское братство» представляли крепкие мужчины за 60, с ясным сознанием и товарищеской устремленностью во взгляде – доктор психологических наук В. Слободчиков, известнейший макаренковед, кандидат педагогических наук В. Морозов, инженер-конструктор, кандидат технических наук, писатель Д. Барсков и другие.

Открытия следовали за открытиями. Оказывается, коммунарское движение, стартовав на новом историческом витке в 1959 году с Коммуны юных фрунзенцев (КЮФ, Ленинград), достигло такого размаха и популярности (один из экспериментальных центров находился в «Орленке»), что к 1967 году ЦК ВЛКСМ и КГБ СССР серьезно считали коммунарство реальным соперником комсомола. Сейчас педагогика И. Иванова позиционируется рядом исследователей как альтернатива авторитарной, «бездетной» педагогики 1940–1970-х гг. Я не согласен с данным положением. Нет, не была та педагогика однозначно авторитарной и «бездетной». Вернее, у кого-то была, а у кого-то – нет. Вот у Иванова – не была, хотя он начал творить в эпоху на стыке тоталитаризма и авторитаризма.

С другой стороны, опытные историки педагогики давно не характеризуют и Антона Макаренко в качестве одиозного «рупора тоталитарного режима». Предположу, что идеологическая оболочка порой лучше сохраняет «педагогическую начинку». Конечно, это допущение спорное. Ну а что же мы видим сейчас? Идеологические конструкции рухнули, и педагогика едва цела. Казалось бы, расцветать должна пышным цветом! Ан, нет!

«Наша цель – счастье людей» – таков был девиз коммунаров. Воплощались в практику идеи деятельности, заботы, сообщества (коллектива), самоорганизации (самоуправления), содружества, сотрудничества. Существовала и идея борьбы. Отнюдь не классовой! Знаете, чему надо было давать бой?

Формализму («Формалист и бюрократ – самый ядовитый гад!»), эгоизму, равнодушию, скуке, показухе! Внедрялись КТД – коллективные творческие дела (центральное звено – «понятие общей творческой заботы об улучшении окружающей жизни»), «огоньки» (с нелицеприятной и невраждебной критикой друг друга).

Неужели эти идеи навредили бы российской образовательной системе? Вышеназванные принципы вовсе не противоречат гуманистическим постулатам, к которым привязаны (подчас формально и узколобо) сегодняшние администраторы от педагогики.

Да, индивидуализм не поощрялся.

Ну а разве теперь мы не заговорили о сплочении, единении? Уж если не государственная, то педагогическая идеология вряд ли бы помешала, если бы в ее основе лежал принцип счастья людей. Кто-то скажет – недостижимый принцип! Но человечеству же надо к чему-то тянуться! Похоже, в этом и Платон не сомневался, рассуждая об эйдосах. Увы, человечество – плохой ученик, при том что его наставник – история – вполне компетентный.

Педагогике И. Иванова, его предшественникам и последователям посвящен сдвоенный номер журнала «Социальная педагогика», отредактированный Соколовыми, за 2017 год, к которому я и адресую заинтересованных лиц. Л.Г. Борисова, «правая рука» Иванова, так однажды отозвалась о методике своего соратника: это, мол, все «про любовь». Действительно, счастье людей без любви невозможно. И разве нужна методика, чтоб это наконец осознать?!

Каждое Дело – с пользой, иначе – зачем? Каждое Дело – людям, иначе – зачем? Каждое Дело – творчески, иначе – зачем? МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ

Коллективное Творческое Дело (КТД) – один из типов форм организации воспитательной деятельности. Важнейшие особенности: практическая направленность, C коллективная организация, C творческий характер. C Основополагающий элемент методики выдающегося советского педагога Антона Семеновича Макаренко

А. С. Макаренко считал, что в каждом КТД решается целый «веер» педагогических задач, происходит развитие коллективистских, демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного, гражданского отношения к людям и окружающему миру. КТД, обогащая коллектив и личность социально ценным опытом, позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно.

Методику Макаренко в 50 -е годы XX века адаптировал к условиям школ и внешкольных учреждений Игорь Петрович Иванов – доктор педагогических наук, профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена, автор коммунарской методики. В 1959 г. он создал Коммуну юных фрунзенцев – районную школу пионерского актива, в 1963 г. – Коммуну им. А. С. Макаренко, содружество студентов, увлеченных идеями великого советского педагога. По примеру ленинградцев коммунарские отряды стали возникать по всей стране. Коммунарство – это искренняя деятельная забота об окружающем мире и развитии всех и каждого, это социальная активность и рыцарское служение добру, это творчество и демократизм, товарищество и дух свободы.

«Каждое КТД есть проявление практической заботы воспитанников и воспитателей об улучшении окружающей и своей жизни. Поэтому оно Дело, но не простое дело, а жизненно важное, общественно необходимое. Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно воспитанниками и воспитателями как младшими и старшими товарищами по общей жизненно практической заботе. Оно – творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач. Различаются следующие виды коллективных творческих дел: общественно-политические, трудовые, познавательные, художественно-эстетические, организаторские, спортивнооздоровительные» . (Иванов И. П. Звено в бесконечной цепи. – Рязань, 1994)

ИТАК, Суть каждого Дела – Забота о своем коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях. Дело это – Коллективное, потому что совершается вместе – ребятами и старшими товарищами как их общая забота. Дело это – Творческое Коллективное, потому что представляет собой совместный поиск лучших решений жизненно важной задачи, потому что творится сообща – не только выполняется, но и организуется: задумывается, планируется, оценивается. . . Оно творческое еще и потому, что не может превратиться в догму, делаться по шаблону, а всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет новые свои возможности, ведь оно – частица жизни!

Организационными постулатами и методическими идеями технологии КТД являются: üсочетание индивидуального и коллективного творчества; üколлективная организация единого дела; üдобровольное участие в нем, свобода выбора видов и форм деятельности; üответственность каждого за результат общего дела; üтворческое содружество взрослых и детей, обеспечивающее генерацию новых идей; üсамосовершенствование личности в развивающемся коллективе и развитие коллектива под влиянием творческих и одаренных лидеров.

Этапы подготовки и проведения КТД: 1 Этап – задумки, накопления идей, выдвижение цели и задач, доведение их до принятия каждым участником – взрослым и ребенком. При этом используются самые разнообразные приемы: коллективное общение, “продажа идей”, “мозговой штурм” (атака), когда предлагается много невероятных идей. 2 Этап начальной организации (коллективное планирование): отбор идей к осуществлению, выборы “совета дела”, определение задач и функций каждого члена совета, всех участников, приглашенных гостей.

3 Этап – оповещения и доведения всех идей и содержания дела до сведения всех участников и гостей. Приемы: различного рода необычные афиши, другие формы оповещения – театрализация, костюмированное приглашение, необычные пригласительные билеты и письма с предложениями об участии. Создание атмосферы ожидания. 4 Этап – распределения поручений по подготовке отдельных фрагментов дела (по группам, индивидуальные задания): жеребьевка, творческое деление на группы, коллективное определение, кто какое поручение может выполнить наилучшим образом, личные предложения и идеи…; подготовка необходимой атрибутики и бутафории, костюмов, музыкального кино, видео-оформления.

5 Этап – Проведение самого дела: -Сбор гостей, различные действия в преддверии события; -Торжественное начало, “зачин; – Основная часть; – Финальная, завершающая часть. 6 Этап – Подведение итогов. Сначала – среди всех участников (по кругу или избранно все высказывают свое мнение: что было хорошо, что – не очень и как надо было делать). После этого следует психолого-педагогический анализ проведенного дела, осуществляемый педагогами. Проектируется деятельность на будущее.

Планирование КТД 1. Кто? Участники, зрители, жюри 2. Почему? Определение актуальности, необходимости 3. Когда? Определение временных рамок (сроки, продолжительность) 4. Где? Определение возможного места проведения мероприятия (помещение, свежий воздух) 5. Зачем? Определение целей и задач 6. Что? План мероприятия, его краткое описание 7. Как? Подробное описание мероприятия

Конструируем КТД! Делимся на группы (по 3 -5 чел. ) 1. «Опыт» Давайте вспомним те КТД, которые вам уже известны. Задание: за 3 минуты составить общий перечень известных КТД. Затем огласить его и ответить на вопросы других групп. Группы по очереди оглашают свои перечни. Все участники записывают новые для себя формы и возникающие по ходу ассоциативные идеи. Группы могут задавать другу вопросы о содержании и особенностях проведения названных дел. Ведущий имеет право исключить из перечня просто названия событий, не обозначающие никакой формы и содержания (например, биологическая неделя), а также родовые названия форм без конкретного уточнения их вида (например, фестиваль, праздник, вечер и т. п. ). Ведущий фиксирует количество названных группой дел. Следующие группы не повторяют то, что уже названо, но говорят – какое количество дел было в списке первоначально. Списки дел группы сдают ведущему. Ведущий предлагает дополнить общий перечень, если удалось вспомнить еще что-то.

Конструируем КТД! 2. «Вариация» Некоторые формы КТД могут иметь множество различных вариантов. Например, такие, как путешествие, турнир, прессконференция, фестиваль и т. п. Задание группам: за одну минуту предложить как можно больше различных вариантов одной из форм КТД. Предлагать уже прозвучавшие на 1 этапе дела группы не должны. Количество названных группами вариантов опять фиксируется. Набранные очки прибавляются к заработанным на предыдущем этапе. Группы также имеют право задавать другу вопросы о том, как может выглядеть то или иное предлагаемое дело. 3. «Идеи» Отличительные признаки сюжетно-ролевых КТД: – наличие сюжета, по которому развиваются «события» ; – роли, выполняемые участниками; – правила игрового поведения.

Конструируем КТД! Что может стать основой для выбора сюжета? 1. Учреждения или их комплексы. Например, мастерская, академия, город и т. п. Представить себе, как можно «сыграть» в это учреждение ( Зелёная аптека) 2. События реальной жизни. Например, фестиваль, пресс-конференция, путешествие и т. д. 3. Предметы. Например, шкатулка – музыкальная. Открывая ее, знакомишься с музыкальными произведениями различных жанров. Или журнал, перелистывая страницы которого узнаешь много интересного. Задания (последовательно): – придумать/выбрать 3 -5 слов- ассоциаций к понятиям «учреждение» , «событие» , «предмет» ; – составить предложение из слов-ассоциаций (взять по одному из каждого ряда) или несколько предложений; – из всех предложений выбрать наиболее понравившиеся и составить из них связный рассказ (сказку, историю и т. д. ) – это и будет сюжетом, идеей дела;

Конструируем КТД! – по составленному рассказу определить название дела; – ответить на вопросы: Что? (Какое будет дело, его форма) Где? (Место проведения дела) Когда? (Время проведения) Для кого? (Аудитория, предполагаемые участники дела) Зачем? (Полезность дела для ребенка и вожатого) Как? (Метод подготовки дела) 4. «Защита идей» По принципу «вертушки» делегаты от каждой команды отправляются в другие команды, где в течение 3 х минут кратко рассказывают идею своего КТД, отвечают на вопросы, выслушивают комментарии и пожелания по доработке идеи. 5. «Совершенствование» Делегаты возвращаются в группы, докладывают о мненияхпожеланиях других групп, на основе которых группа дорабатывает идею и содержание своего КТД и готовит его презентацию.

Конструируем КТД! 6. «Презентация» Группы презентуют свои КТД: Представитель группы называет все три карточки, говорит, какую идею группа выбрала для разработки, излагает сюжет и содержание КТД. При защите необходимо отразить следующее: – назвать форму, указать возраст и количество возможных участников; – сформулировать задачи дела, объяснить, чем это дело может быть интересно и полезно ребятам; – изложить замысел-сюжет, примерное содержание дела; – охарактеризовать возможные способы подготовки дела. После чего группы оценивают предлагаемое КТД по заданной ведущим шкале баллов (например, 1 -5), по каждому из параметров: – оригинальность замысла, – полезность предлагаемого Дела, – возможность воплощения на практике.

Конструируем КТД! По окончании презентации ведущий подводит Итоги: называется “группа-лидер” каждого этапа и “абсолютный чемпион”; обращается внимание участников на общий перечень КТД, составленный в ходе работы; акцентируется внимание на особо интересных идеях и предложениях. 7. «Коллективный анализ» На общее обсуждение выносятся вопросы: – есть ли у участников удовлетворение от проделанной работы; – чем интересен и полезен данный творческий метод, что нового узнали и открыли для себя участники в ходе занятия; – кого из участников лучше узнали или увидели с новой стороны, кого отметить, поблагодарить; – что можно было бы сделать по-другому и т. д.

Творите – ВМЕСТЕ! С ПОЛЬЗОЙ! С УДОВОЛЬСТВИЕМ! Удачи!!!