Как называлось изъятие у крестьян излишков продуктов в пользу государства

11 января 1919 года декретом Совета народных комиссаров на всей территории Советской России была введена продовольственная разверстка (продразверстка).

Она представляла собой систему заготовок сельскохозяйственных продуктов, которая заключалась в централизованном распределении (разверстании) между отдельными территориями России обязательных норм поставки государству продовольствия. Крестьяне были обязаны сдавать государству по твердым ценам все так называемые излишки (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других продуктов. Продразверстка применялась в России в 1919-1921 годах и являлась элементом политики «военного коммунизма» (внутренняя политика советского государства, которая осуществлялась в период Гражданской войны).

Тем самым Советское государство возобновило в расширенном варианте политику принудительного изъятия продуктов питания, применявшуюся царским, а затем и Временным правительством для поддержания работоспособности промышленных центров в условиях войны и хозяйственной разрухи.

В 1918 году центр Советской России был отрезан от важнейших сельскохозяйственных районов страны. Запасы хлеба иссякали. Городское и беднейшее сельское население голодало. Для удовлетворения минимальных потребностей советское правительство ввело строжайший учет продовольственных излишков.

Нормы сдачи продовольствия государству исчислялись на основе дореволюционных погубернских данных о размере посевных площадей, урожайности, запасах прошлых лет. Часто при определении размера продразверстки исходили не из фактического запаса продовольствия у крестьян, а из потребностей в продовольствии армии и городского населения (размер разверстки оказывался выше производительности крестьянских хозяйств). При реализации продразверстки у крестьян часто изымались не только имевшиеся «излишки», но и зерно и продукты, необходимые для прокормления крестьянской семьи и грядущего посева.

В губерниях продразверстка распределялась по уездам, волостям, селениям, а затем между отдельными крестьянскими хозяйствами. В подворной раскладке участвовала община, принимавшая на себя коллективную ответственность за выполнение плана сдачи продовольствия государству.

Первоначально продразверстка распространялась на хлеб и зернофураж (охватывала только хлебопроизводящие регионы), в заготовительную кампанию 1919/1920 годов — также на картофель и мясо, к концу 1920 года — почти на все сельскохозяйственные продукты.

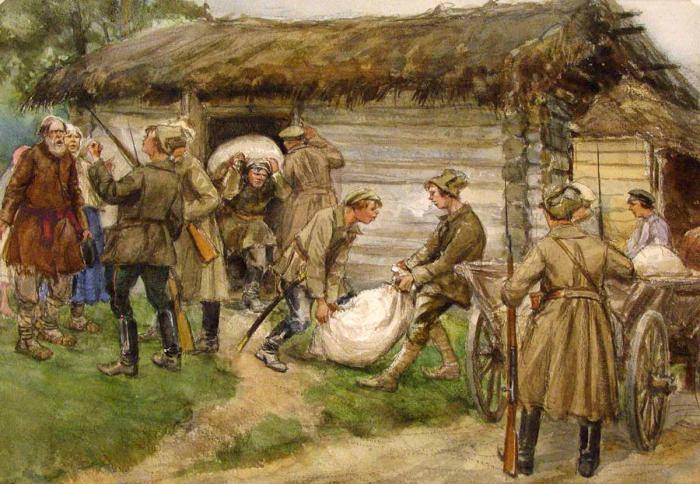

На начальном этапе продразверстка захватила лишь часть губерний Центральной России. С весны 1919 года она применялась также на подконтрольных Красной Армии территориях Украины и Белоруссии, в 1920-1921 годах ‑ Северного Кавказа, Туркестана, Сибири и Закавказья. Сбор продуктов осуществляли органы Народного комиссариата продовольствия (Наркомпрода), продотряды при активной помощи комитетов бедноты (комбедов) и местных Советов в принудительном порядке.

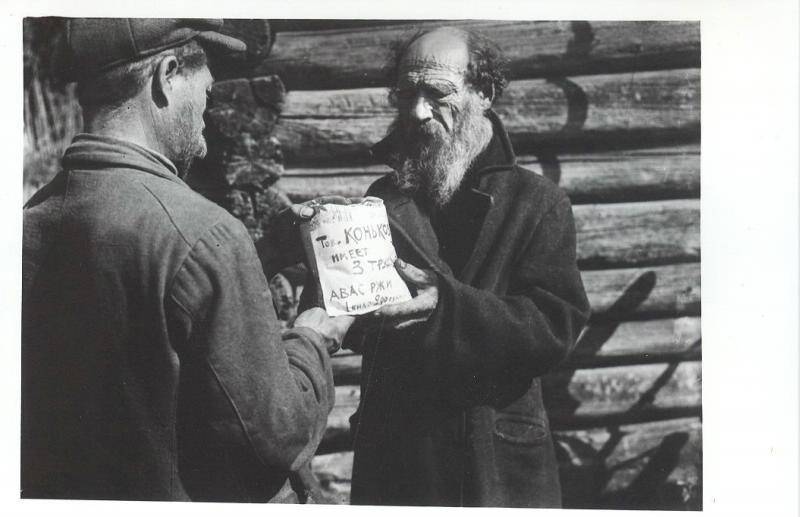

Продовольствие забиралось у крестьян фактически бесплатно, так как денежные знаки, которые выдавались в качестве возмещения, были практически полностью обесценены, а промышленные товары взамен изымаемых продуктов государство предложить не могло в связи с падением промышленного производства в период войны и интервенции.

Недовольство и активное сопротивление крестьян при изъятии продуктов подавлялись вооруженными отрядами комбедов, а также частями особого назначения Красной Армии и отрядами Продармии. В ответ крестьяне переходили к пассивным методам борьбы: они утаивали хлеб, отказывались принимать утратившие платежеспособность деньги, сокращали посевные площади и производство, чтобы не создавать бесполезные для себя излишки, и производили продукцию только в расчете на потребности собственной семьи.

Значительная часть собранного продовольствия портилась из-за неразберихи, царившей на транспорте, из-за некомпетентности и неповоротливости государственной бюрократии. Те продукты, которые доходили до армии и крупных городов, распределялись на пайки. Паек обеспечивал полуголодное существование рабочих и служащих. Несколько лучше питались солдаты. Хорошее регулярное питание было обеспечено государственному руководству. Чтобы выжить, горожане ездили в деревню, где обменивали на продовольствие одежду, обувь, предметы собственного быта.

Проведение продразверстки привело к тяжелым последствиям как в экономической, так и в социальной сферах. Наблюдалось резкое сужение сферы товарно-денежных отношений: сворачивалась торговля, в частности, была запрещена свободная продажа хлеба и зерна, ускорилось обесценивание денег, происходила натурализация заработной платы рабочих. Все это делало невозможным восстановление народного хозяйства. Кроме того, существенно ухудшились взаимоотношения между городом и деревней, между крестьянами и представителями советской власти, повсеместно вспыхивали крестьянские восстания. Поэтому в марте 1921 года продразверстка была заменена четко фиксированным продовольственным налогом. Его размер был значительно ниже продразверстки. Излишки продуктов оставались в руках крестьян и могли продаваться на рынке. Таким образом, отменялась распределительная монополия государства, и началось восстановление рыночных отношений.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Видео дня. После развода Муциниеце получает один удар за другим

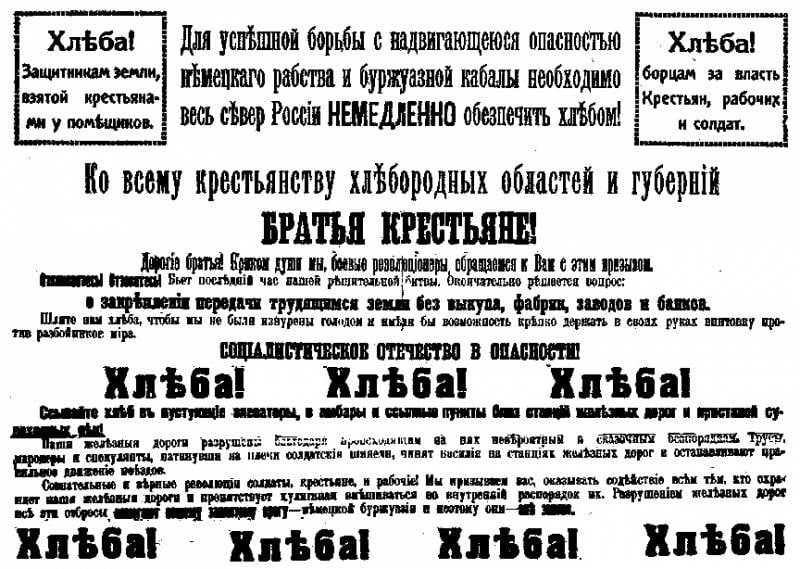

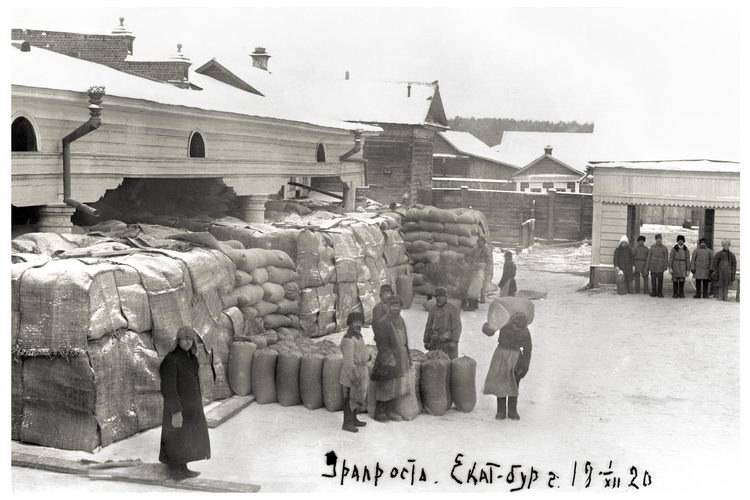

Зерно — фронту. Продразвёрстка в России. Идея продразвёрстки во время голода казалась спасительной.

Прибытия продуктов не предвидится

«Запасов хлеба на Северном Кавказе много, но перерыв дороги не дает возможности отправить их на север, до восстановления пути доставка хлеба немыслима. В Самарскую и Саратовскую губернии послана экспедиция, но в ближайшие дни не удается помочь Вам хлебом. Продержитесь как-нибудь, через неделю будет лучше…» — писал Иосиф Сталин из Царицына отчаявшемуся Ленину.

Как упоминалось в предыдущей части цикла, будущий лидер СССР был отправлен на юг России на сбор продовольствия для городов севера страны. А ситуация в них действительно была катастрофическая: к 24 июля 1918 года в Петрограде пять дней подряд не выдавали продовольствия населению. Гражданская война охватила летом Самарскую губернию, которая издавна была житницей России, и поток зерна в столицу фактически иссяк. В августе удалось завезти в Петроград всего 40 вагонов при минимально требуемых ежемесячных 500. Владимиру Ленину даже предлагали закупать хлеб за рубежом, расплачиваясь золотой казной страны.

Интересно проследить рыночные цены на хлеб в новой большевистской России. При средней заработной плате в 450 рублей в январе 1919 года в Пензе пуд муки продавался за 75 рублей, в Рязанской губернии уже за 300 рублей, в Нижнем Новгороде – за 400 рублей, а в Петрограде отдавать приходилось больше 1000 рублей. Голод, как всегда, щадил только избранных судьбой, то есть богатых – они почти не ощущали дефицита продовольствия. Бедняки голодали практически поголовно, а средний класс мог себе позволить сытно поесть только пару-тройку раз в месяц.

В попытке переломить существующую ситуацию 1 января 1919 года собрали Всероссийское совещание продовольственных организаций, расположенных на территориях, подконтрольных большевикам. Ситуация полной безнадежности на этом совещании была дополнительно омрачена пермской катастрофой, случившейся за несколько дней до форума. Причиной её стал Колчак, захвативший в Перми около 5000 вагонов с топливом и продовольствием.

Итогом совещания стал Декрет от 11 января 1919 года, вошедший в историю под названием «О разверстке между производящими губерниям зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение государства». Принципиальным отличием от всех предыдущих декретов в новом было положение о том, что брать с крестьян хлеб необходимо не столько, сколько они смогут дать, а сколько нужно взять большевикам. А новой власти необходимо было много хлеба.

Советская Россия в осаде

Продовольственная база красных в Гражданской войне в период 1918-1919 годов была совсем плачевной: треть населения проживала в Москве и Петрограде и занята была совсем не на сельскохозяйственных работах. Кормить их просто было нечем, цены на продукты росли как на дрожжах. За 11 месяцев 1919 года цены на хлеб в столице выросли в 16 раз! Красная Армия требовала новых солдат, а брать их приходилось из сельскохозяйственной зоны, ослабляя её продуктивность. При этом белые обладали гораздо большим продовольственным потенциалом. Во-первых, не было в тылу городов-миллионников, требующих гигантских объемов хлеба. Во-вторых, Кубань, Таврия, Уфимская, Оренбургская, Тобольская и Томские губернии, находившиеся под контролем Врангеля, Колчака и Деникина, исправно поставляли продовольствие и для армии, и для горожан. Во многом декрет 11 января 1919 года был вынужденной мерой большевиков – в другом случае продовольственный коллапс был бы неизбежен.

Какие расчеты приводило руководство при разработке логики разверстки? В губерниях, которые были богаты собственным хлебом, на душу населения приходилось примерно 16-17 пудов хлеба в год. Крестьяне в 1919 году не голодали – они просто держали хлеб у себя, не желая делиться с горожанами, так как твердые закупочные цены были ниже рыночных в несколько десятков раз. Поэтому в правительстве решили, что отныне на каждого жителя села будет 12 пудов хлеба в год и не больше. Все излишки изымались в пользу государства по мизерным ценам, а чаще всего бесплатно. Каждая губерния получала из Центра нормативы по сбору хлеба с подконтрольных территорий, а местные правители разверстывали эти цифры по уездам, волостям и селам.

Сельские советы, в свою очередь, распределяли нормы сдачи хлеба по отдельным хозяйствам и дворам. Но в такую идеальную схему внесли коррективу два фактора – гражданская война и нежелание крестьян делиться продовольствием. В итоге под удар попали Самарская, Саратовская и Тамбовская губернии – в них военные действия были не столь интенсивные, как в других регионах. Ярко эта ситуация проявилась на Украине. У большевиков были очень масштабные планы по «отчуждению хлебов» богатейшего края, но сначала мятежи Григорьева и Махно, а потом наступлении армии Деникина поставили крест на планах. Удалось собрать с Украины и Новороссии только 6% от первоначальных объемов. Пришлось брать хлеб с Поволжья, и это оказалось страшным временем для населения региона.

Жертвы Поволжья

«Знаем, вас могут убить, но если вы не дадите в Центр хлеба, мы вас будем вешать». Такой самоубийственный ответ получило руководство Саратовской губернии на просьбу снизить нормы выдачи продовольствия. Но даже такие драконовские меры не позволили собрать больше 42% от предполагаемой нормы. Хлеб буквально выбивали из несчастных крестьян, порой ничего не оставляя в хозяйственных закромах. А последующий 1920 год оказался крайне неурожайным по причине засухи и отсутствия посевных запасов зерна. Власти пошли на милость и снизили нормы продразверстки в два-три раза, но было поздно – голод накрыл Поволжье. Большевики кинулись в Нечерноземье и выбили из несчастных сразу в 13 раз больше хлеба, чем получалось ранее. Дальше в ход пошли отбитые у Колчака территории Урала и Сибири, а также занятые регионы Северного Кавказа.

О разрушительных масштабах Гражданской войны очень наглядно говорит пример Ставропольской губернии, которая в предвоенное время производила более 50 млн пудов хлеба. Продразверстка обязала в 1920 году собрать с губернии 29 млн, а на деле удалось выбить только 7 млн. Внес вклад в общий голод и Врангель, который продал за границу всего за 8 месяцев 10 млн пудов крымского зерна. Оптимистичны были итоги продразверстки на берегах Днепра, где удалось собрать более 71 млн пудов, но и тут мешали бандиты Махно, а также слабая транспортная сеть. Невозможность транспортировки собранного зерна снова стала острой проблемой для большевиков – для перевозки привлекались даже пассажирские эшелоны.

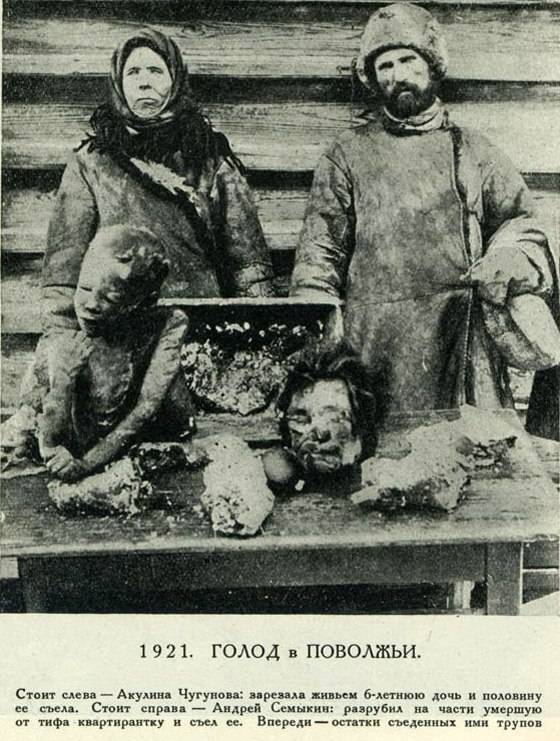

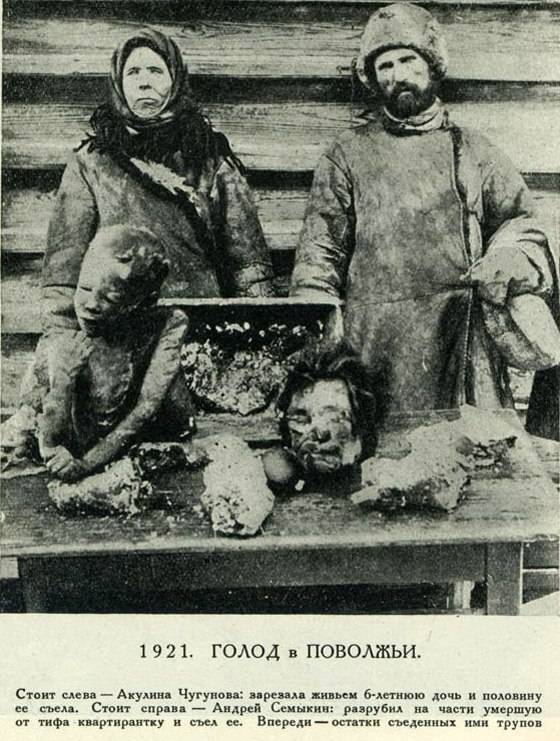

Одно из последствий продразверстки — трупоеды Поволжья

Итоги продразвёрстки неоднозначны и жестоки. С одной стороны – голод Поволжья и зверства бойцов «продармии», а с другой – снабжение жизненно важных регионов страны продовольствием. Хлеб большевикам удалось более или менее равномерно распределить по всем подконтрольным губерниям и городам. Государственный паек в 1918 году покрывал лишь 25% потребностей горожан в питании, а спустя два года он обеспечивал уже две трети. На Сормовском заводе вообще, похоже, не слышали о голоде. Всю Гражданскую войну заводчане срок в срок получали хлеб и даже несколько раз чуть не поднялись бунтовать, когда качество муки в пайке вдруг снизилось.

Продразвёрстку удалось отменить только после уничтожения главных сил Белой армии, когда потребность в продовольствии была стала не столь острой. «Мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянства продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих… Иначе победить в разоренной стране мы не могли», — так вспоминал мрачную историю продразверстки Владимир Ленин. Однако зерно уходило не только к военным и рабочим. Обеспечивали изымаемым у крестьян хлебом всех проживающих в городах кормящих матерей и беременных женщин. А к концу 1920 года пайками кормили 7 млн детей в возрасте до 12 лет. Одно известно точно: продразверстка спасла миллионы жизней. А сколько по её вине погибло от голода, до сих пор неизвестно.

По материалам «Профиля» и «Российской газеты».

Автор:Евгений Федоров

Использованы фотографии:pikabu.ru, fb.ru

Статьи из этой серии:Зерно — фронту. Продразвёрстка в России. Столетний юбилей

Изменения не обошли стороной и форму проведения этого выпускного экзамена: в первой части вопросов школьникам предстоит самостоятельно искать краткие ответы вместо привычного теста. Всего экзаменационная работа состоит из 25 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа 55 минут.

Почувствовать себя выпускником и освежить свои знания истории Отечества вы можете, решив тест АиФ.ru. Свои результаты и правильные ответы вы узнаете после нажатия кнопки «Отправить» внизу страницы.

1) Какая последовательность исторических событий является правильной?1) Принятие Русью христианства; 2) Восстание древлян; 3) Любечский съезд русских князей.

2, 1, 3

3, 2, 1

1, 2, 3

2, 3, 1

2) Что из перечисленных терминов не относится к событиям (явлениям) XVI века: 1) судебник Ивана IV; 2) семибоярщина; 3) «медный бунт»; 4) Брестская церковная уния; 5) опричнина; 6) Стоглавый собор.

2, 3

2, 5

3, 4

1, 6

3) Как называлась основная форма монополистических объединений, появившихся в России в начале ХХ века?

Синдикат

Картель

Трест

Концерн

4) Какое крупнейшее танковое событие произошло в ходе Курской битвы?

Битва за Броды

Операция «Румянцев»

Сражение под Прохоровкой

Битва при Камбре

5) Прочтите отрывок и укажите фамилию лидера советского государства, который проводил указанную политику: «Социалистическое самоуправление реализуется в условиях широкой гласности путем участия всего коллектива и его общественных организаций в выработке важнейших решений и контроле за их исполнением, выборности руководителей и единоначалия в управлении предприятием…»

Горбачев

Хрущев

Брежнев

Черненко

6) Укажите название формы землевладения, возникшей в XV в. и предоставляемой за службу?

Волость

Поместье

Вотчина

Надел

7) Что из перечисленных явлений, фактов, событий является результатом деятельности Дмитрия Донского?

Крестоносцы прекратили попытки завоевать северные русские земли

Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель

Была сформирована система приказов

За накопленные богатства осуществлялись покупки земель в чужих княжествах и владениях

8) Как называлось изъятие у крестьян излишков продуктов в пользу государства в период «военного коммунизма»?

Продразверстка

Продналог

Раскулачивание

Продотряд

9) Как называли в древней Руси наемных сельскохозяйственных работников, крестьян, получивших ссуду от боярина-землевладельца и обязанных ее отработать?

Общинники

Смерды

Закупы

Холопы

10) Крымская война длилась…

… с 1853 по 1856 г.г.

… с 1817 по 1874 г.г.

… с 1787 по 1791 г.г.

… с 1828 по 1829 г.г.

Ответить

Смотрите также: Проверьте себя. 10 вопросов из ЕГЭ по географии →

Оставить

комментарий (0)