Доводы в пользу единства строения клеток всех живых организмов

Мир органических существ, также, как и неорганических веществ является материальным. Органическая жизнь очень тесно связана с неорганическим миром.

Мир органических существ, также, как и неорганических веществ является материальным. Органическая жизнь очень тесно связана с неорганическим миром.

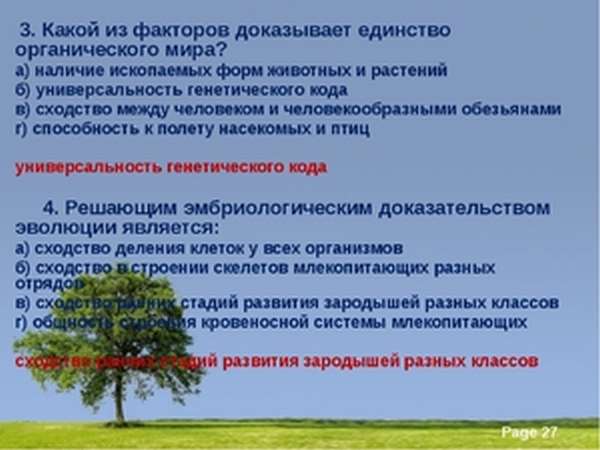

Эволюция длительное время работала над разнообразием форм живого мира, продвигаясь от простого к сложному. Разберемся, в чем же заключается общность и единство живой оболочки Земли? Что свидетельствует о единстве происхождения органического мира?

Факторы единства

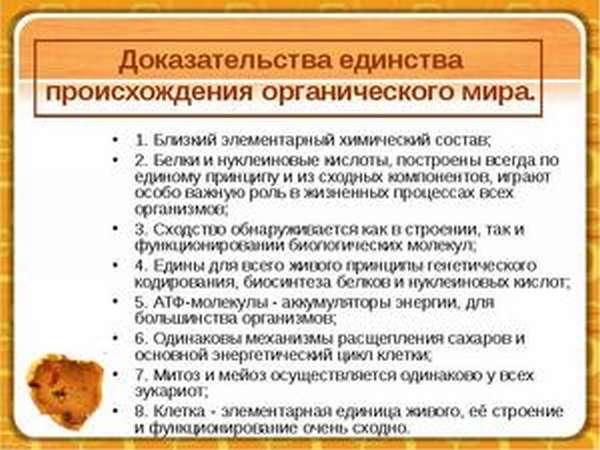

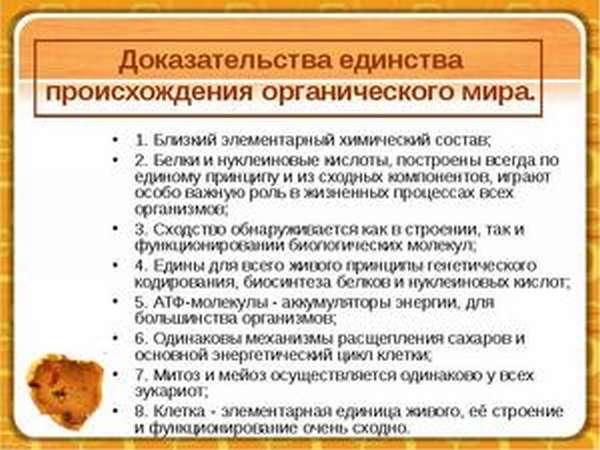

Существует несколько факторов, выступающих доказательной базой общности и единства происхождения всех живых существ:

- Сходный элементарный химический состав,

- Все живые организмы имеют клеточное дискретное строение,

- Основные физиологические и биохимические процессы протекают сходным образом,

- Выявление родства на основании эмбрионального развития,

- Палеонтология,

- Альтернативные факторы единства.

Рассмотрим представленные выше факторы несколько более подробно.

Это интересно: Карл Линней и его вклад в биологию.

Сходный химический состав органических тел

Все живые организмы при ближайшем рассмотрении имеют примерно одинаковый химически элементарный состав. Жизнь определяют как способ существования белковых тел, называя ее углеродной, так как в составе любого органического вещества всегда присутствую молекулы углерода. В составе любого живого существа содержатся вода, органические соединения (белки, жиры, углеводы), а также неорганические соли.

Все живые организмы при ближайшем рассмотрении имеют примерно одинаковый химически элементарный состав. Жизнь определяют как способ существования белковых тел, называя ее углеродной, так как в составе любого органического вещества всегда присутствую молекулы углерода. В составе любого живого существа содержатся вода, органические соединения (белки, жиры, углеводы), а также неорганические соли.

Среди важнейших элементов, которые содержатся в протоплазме можно обозначить — углерод, кислород, водород, азот, серу, фосфор, калий, кальций, магний и железо. Эти компоненты мы называем макроэлементами. Среди микроэлементов в составе живых существ мы выделяем медь, цинк, бор, молибден, марганец, хлор, натрий, кремний, стронций, алюминий, фтор, бром.

Любой живой организм содержит воду. Вода — важнейшее соединение в составе живых клеток. Она является раствором, где протекают основные химические процессы, служит транспортной сетью для растворенных веществ, регулирует температуру.

Это интересно: чем живая природа отличается от неживой?

В составе разных живых организмов представлено разное количество воды:

- Водоросли — до 98%,

- Листья деревьев — 50−97%,

- Сухие семена — 5−9%,

- Медузы — 95%,

- Кровь животных и человека — 79%,

- Сердце человека — 70%.

Это важно знать! Что такое энтропия?

Клеточное строение живых организмов

В 17 веке Р. Гук рассмотрел под микроскопом в коре пробкового дуба строение растительной клетки. После этого открытия клетки обнаруживались в различных биологических образцах. В 1838 году Маттиас Якоб Шлейден (немецкий ботаник) написал, что он исследовал множество разных форм растений, и все они состоят из клеток. Клетка — это универсальная форма жизни. Из одной клетки вырастает весь живой организм.

В 1839 другой ученый — Теодор Шванн популяризовал и углубил идею коллеги. Он изучал ткани животных и пришел к выводу, что и животные состоят из клеток. Каждая клетка имеет мембрану, которая отделяет ее от внешней агрессивной среды внешнего мира.

Так родилась теория Шлейдена — Шванна о единстве клеточного строения органического мира. Постепенно ученые пришли к тому, что и гаметы (яйцеклетка и сперматозоиды) — это тоже клетки. Сформировалась устойчивая концепция единства жизни. Единое клеточное строение организмов всех царств свидетельствует о единстве происхождения органической жизни.

Это интересно: сколько хромосом у нормального человека?

Физиология и биохимия

Исследования физиологов и биохимиков подтверждают, что одни и те же группы химически компонентов представлены в составе тел абсолютно разных живых существ. Все физиологические биохимические процессы у разных групп живых организмов протекают сходно вне зависимости от того как далеко они отстоят друг от друга в генеалогическом родстве.

Исследования физиологов и биохимиков подтверждают, что одни и те же группы химически компонентов представлены в составе тел абсолютно разных живых существ. Все физиологические биохимические процессы у разных групп живых организмов протекают сходно вне зависимости от того как далеко они отстоят друг от друга в генеалогическом родстве.

Первооткрывателем процессов метаболизма был английский ученый — Артур Хэрдэн.

Он получил энзимную вытяжку из дрожжевых клеток и отметил, что она разлагает сахара и выделяет углекислый газ. Процесс со временем замедлялся. Хэрдэн предполагал, что это связано с расходом энзима. В ходе эксперимента выяснилось, что происходит накопление промежуточных продуктов метаболизма. Он добавил фосфат натрия, и процесс возобновился, при этом в составе появился органический фосфат.

Далее биохимия развивалась взрывными темпами. Различные опыты подтверждали, что у разных представителей живых существ одни и те же процессы протекают одинаково. Это показательно в исследованиях английского биохимика Х. А. Кребса . Он открыл основные этапы разложения молочной кислоты до углекислого газа и воды. Этот каскад реакций одинаков у разных видов животных. Его называют циклом Кребса.

Выявление родства на основании биогенетического закона

Эта закономерность является подтверждением единства царства животных. Животные на ранних стадиях онтогенеза имеют сходства в развитии. На основании этих наблюдений Э. Геккель и Ф. Мюллер вывели основной биогенетический закон, который гласит, что онтогенез — это быстрое и краткое повторение филогенеза. Такая формулировка справедлива исключительно для ранних стадий развития.

Идею углубил русский ученый Карл Максимович Бэр. Именно он обнаружил сходство эмбрионов животных на ранних стадиях развития. Это наблюдение получило название закона зародышевого сходства. Многие наверняка видели картинку, где рыбы, саламандры, черепахи, крысы и человека. На самых ранних стадиях эмбрионы удивительно похожи. Это не может не являться свидетельством того, что все животные имеют одного единого предка и развиваются по сходному сценарию.

Нелишним здесь будет упомянуть о рудиментарных органах и атавизмах:

-

Рудиментарными являются органы, которые появляются на определенной стадии онтогенеза и остаются у взрослых особей, не имея функции. Они указывают на предков, у которых они, будучи развитыми полностью, выполняли определенную функцию. Примеры рудиментов — бедренные кости кита и питона, аппендикс, копчик, зубы мудрости, третье веко, волосы на теле, мышцы движения ушей, рудиментарные глаза у подземных и пещерных животных.

Рудиментарными являются органы, которые появляются на определенной стадии онтогенеза и остаются у взрослых особей, не имея функции. Они указывают на предков, у которых они, будучи развитыми полностью, выполняли определенную функцию. Примеры рудиментов — бедренные кости кита и питона, аппендикс, копчик, зубы мудрости, третье веко, волосы на теле, мышцы движения ушей, рудиментарные глаза у подземных и пещерных животных. - Атавизмы — изредка проявляющиеся морфологические признаки, которые встречались у предков. Примеры атавизмов: многососковость, густой волосяной покров некоторых частей тела (лицо, спина), удлиненный копчик (хвост), микроцефалия (маленький череп), икота (унаследована от амфибий). Микроцефалию и икоту также причисляют к атавизмам, но так считают не многие ученые.

Палеонтология

Палеонтология — это наука, изучающая вымершие формы живых существ, их строение, образ жизни на основании останков. Палеонтология свой рабочий материал подразделяет условно на руководящих ископаемых и живых ископаемых. Руководящие — это останки животных и растений, которые встречаются в определенных геологических слоях. Живые ископаемые — это ныне живущие организмы, сохранившиеся практически без изменений с доисторических времен — гингко, секвойя, кистеперая рыба Латимерия, головоногий моллюск наутилус и некоторые другие животные и растения.

Альтернативные факторы единства

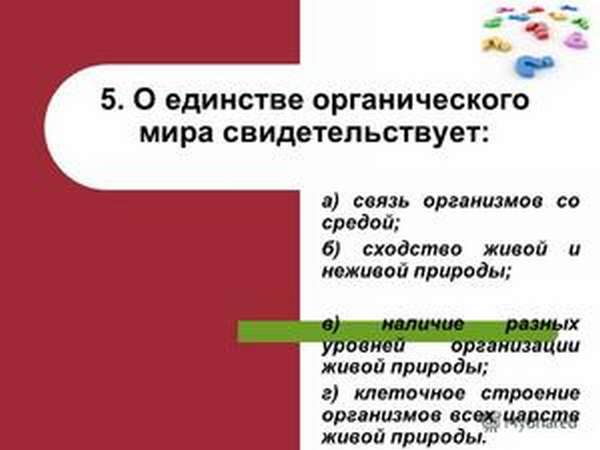

- О единстве органического мира свидетельствует круговорот веществ в природе. Это весьма очевидный фактор. Все на планете взаимосвязано и состоит из одних и тех же веществ. Все органические тела подвержены умиранию и разложению с возвращением компонентов в неживую природу, которая является источником этих компонентов.

- Доказательства родства организмов на основе паразитологии. Близкородственные виды поражаются одинаковыми паразитами (например, вши определенных видов заводятся только в шерсти верблюдов и лам, хотя ламы живут в Южной Америке, а верблюды в Евразии и Африке).

- Выявление родства на основе биогеографии. Биогеография помогает определить ход эволюции. Так, существуют эндемики и реликты, позволяющие доподлинно понимать степени родства организмов и их единство:

-

Эндемики — группы видов, возникшие в ходе эволюционного развития из немногочисленной группы особей одного вида, которым однажды удалось заселить определенную территорию (вьюрки Галапагосских островов, мухоловки Соломоновых островов и т. д. ).

Эндемики — группы видов, возникшие в ходе эволюционного развития из немногочисленной группы особей одного вида, которым однажды удалось заселить определенную территорию (вьюрки Галапагосских островов, мухоловки Соломоновых островов и т. д. ). - Реликты — это формы, которые ранее были представлены на больших пространствах, но были вытеснены в определенную зону климатическими факторами или другими животными/растениями. Это организмы, представленные только в определенном месте и более не встречающиеся нигде (пицундская сосна).

-

Из приведенных доказательств становится абсолютно очевидно, что на планете имеется четкая взаимосвязь живой и неживой природы. Многие факторы указывают на то, что все многообразие живой природы нашей планеты произошло от небольшой группы древних предков. Впереди нас ждут удивительные открытия, которые позволят понимать мир еще лучше.

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Сравнение клеток растений и грибов.

Большинство известных на сегодня живых организмов состоят из клеток (кроме вирусов). Клетка – элементарная структурная единица живого, как утверждает клеточная теория. Отличительные свойства живого проявляются, начиная с клеточного уровня. Наличие у живых организмов клеточного строения, единого кода ДНК, содержащего наследственную информацию, реализуемую через белки, можно рассматривать как доказательство единства происхождения всех живых организмов, имеющих клеточное строение.

Клетки растений и грибов имеют много общего:

- Наличие клеточной мембраны, ядра, цитоплазмы с органоидами.

- Принципиальное сходство процессов обмена веществ, деления клетки.

- Жесткая клеточная стенка значительной толщины, способность к потреблению питательных веществ из внешней среды путем диффузии через плазматическую мембрану (осмоса).

- Клетки растений и грибов способны незначительно изменять свою форму, что позволяет растениям ограниченно менять положение в пространстве (листовая мозаика, ориентация подсолнечника к солнцу, закручивание усиков бобовых, капканы насекомоядных растений), а некоторым грибам захватывать в петли грибницы мелких почвенных червей – нематод.

- Способность группы клеток давать начало новому организму (вегетативное размножение).

Отличия:

- Клеточная стенка растений содержит целлюлозу, у грибов – хитин.

- Клетки растений содержат хлоропласты с хлорофиллом или лейкопласты, хромопласты. У грибов пластиды отсутствуют. Соответственно, в клетках растений осуществляется фотосинтез – образование органических веществ из неорганических, т.е. характерен автотрофный тип питания, а грибы являются гетеротрофами, в их обменных процессах преобладает диссимиляция.

- Запасным веществом в клетках растений является крахмал, у грибов – гликоген.

- У высших растений дифференциация клеток приводит к образованию тканей, у грибов тело образовано нитевидными рядами клеток – гифами.

Эти и другие особенности позволили выделить грибы в отдельное царство.

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Приведите примеры паразитических отношений в природе и раскройте их значение. Среди гербарных экземпляров, коллекций и влажных препаратов найдите растения и животных, для которых характерен паразитический образ жизни.

Живые организмы способны приспосабливаться к действию неблагоприятных факторов внешней среды. Растения, обитающие в условиях высокой температуры и недостатка влаги, имеют листья мелкие или видоизмененные в колючки, покрытые восковым налетом, с небольшим числом устьиц. Животным в этих условиях помогает выжить приспособительное поведение: они активны ночью, а днем, в жару, прячутся в норы. Организмы засушливых местообитаний также имеют отличия в обмене веществ, способствующие экономии воды.

У животных, обитающих в условиях низких температур, имеется толстый слой подкожного жира. Для растений характерно высокое содержание растворенных веществ в клетках, что препятствует их повреждению при отрицательных температурах. Сезонность жизненных циклов также позволяет растениям и перелетным птицам использовать местообитания с холодной зимой.

Яркий пример приспособленности представляют взаимные эволюционные приспособления травоядных животных и растений, которые служат им пищей, хищника и жертвы.

Паразитические отношения возникают, когда один организм использует другой как источник пищи, местообитание, при этом организм хозяина несет ущерб. Паразиты могут быть временными (кровососущие насекомые из отряда двукрылых) или постоянными (гельминты, вши, чесоточный зудень). Внешними (повилика – паразитическое растение, обладающее присосками) или внутренними (грибы-трутовики, поражающие деревья). Паразитизм может быть гнездовым, как у кукушки.

В процессе эволюции вырабатывались приспособления, снижающие вред, причиняемый паразитом хозяину, что позволяет паразиту использовать его длительное время. Также характерно наличие приспособлений, снижающих вероятность заражения у хозяина (полагают, что шимпанзе строят каждую ночь новое гнездо как средство профилактики от эктопаразитов), и защитных приспособлений у паразита (плотная кутикула гельминтов).

Среди гербарных экземпляров повилику отличает отсутствие хлорофилла – желтый цвет нитевидных побегов. Из животных могут присутствовать плоские, круглые паразитические черви и кровососущие насекомые, клещи.

Используя знания о нормах питания и расходовании энергии человеком (сочетание продуктов растительного и животного происхождения, нормы и режим питания и др.), объясните, почему люди, употребляющие с пищей много углеводов, быстро прибавляют в весе.

Питание человека должно быть разнообразным, содержать продукты животного и растительного происхождения, чтобы обеспечивать организм всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и другими веществами. Особенно важно наличие в пище растительной клетчатки, которая способствует нормальному пищеварению.

Поступление с продуктами энергии должно соответствовать затратам организма (12000-15000 кДж в сутки) и зависит от характера труда.

Углеводы являются основным источником энергии. Избыточное потребление сладкого и мучного при низкой физической активности приводит к увеличению жировых запасов. Избежать переедания помогает соблюдение режима питания, ограничение потребления острых и сладких блюд, отказ от спиртного, отсутствие отвлекающих факторов во время принятия пищи.

Авторами первой клеточной теории являются зарубежные ученые Шванн Т. и Шлейден М. (1838 г.–1839 г.). В 1855 г. данная теория была дополнена работами Р. Вирхова.

5 положений современной клеточной теории

Основные положения современной клеточной теории:

- Клетка — основная структурная единица строения, функционирования и развития всех живых организмов, способная к самовоспроизведению и саморегуляции.

- Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу, основным процессам жизнедеятельности и обмену веществ.

- Размножение клеток происходит путем их деления, каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки.

- В сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым ими функциям и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно взаимосвязаны и подчинены нервной и гуморальной регуляциям.

- Клеточное строение организмов — доказательство единства происхождения всего живого.

Создание клеточной теории привело к определению клетки, как элементарной структуре живых систем с сопутствующими признакам и свойствами. С возникновением клеточной теории стали появляться гипотезы о происхождении живых тел.

Развитие знаний о клетке

С появление микроскопа ученые получили возможность для пристального изучения живых клеток. Так, в 1665 г. Р. Гуком на срезе пробки было обнаружены маленькие ячейки, названные им клетками. Позднее такие образования внутри растений обнаружили Н. Грю и М. Мальпиги.

Позднее не имевшим специального образования голландским торговцем А. Левенгуком был создан самодельный микроскоп с увеличением в 270 раз. Ему удалось разглядеть:

- хлоропласты;

- ядро;

- утолщения клеточных оболочек.

Увиденное в микроскоп А. Левенгук всегда описывал и аккуратно зарисовывал, без приведения соответствующих объяснений. Так, ему удалось разглядеть бактериальные клетки и одноклеточные организмы.

Львиная доля открытий компонентов клетки выпала на первую половину XIX в.:

- открытие пор и клеточного сока (Г. Моль);

- выделение ядра (Броун Р.);

- введение термина «протоплазма» (Я. Пуркинье);

- единое происхождение всех клеточных структур (Шлейден М.).

Исследования русского ученого-эмбриологаКарла Бэра(1827 г.) приводят к обнаружению яйцеклеток у млекопитающих животных и человека. Данное открытие «сломало» господствующее тогда утверждение о развитии организмов только из гамет мужского типа. Работы Карла Бэра доказали процесс формирования многоклеточных тел из оплодотворенных яйцеклеток. Сравнение им зародышей разных организмов на ранних этапах развития доказало сходство их организации и дало толчок к мысли о единстве появления всего живого на Земле.

К 1850-у году в биологической науке было сформировано большое количество открытий, связанных с клеткой. Привести их в систему помогли работы немецкого зоолога Шванна Т. и М. Шлейдена. Они создали первую клеточную теорию, объясняющую многие процессы внутри живых тел.

Исследования патологоанатома и врача из Германии – Рудольфа Вирхова дополнили созданную ранее Шванном Т. и М. Шлейденом клеточную теорию. Вирхов Р. указал на возникновения новых клеток путем деления исходных (материнских) структур. Таким образом, он доказал возникновение «клетки от клетки» и «живого от живого».

После создания основных положений теории о структурно-функциональной единице живого (клетке) были сделаны и другие открытия, касающиеся происходящих в ней процессов. Так, усовершенствование к концу XIX в. микроскопа дало толчок для уточнения состава клетки с проведением описания имеющихся органоидов. Органоидами стали именовать клеточные компоненты постоянного строения, которые выполняют разные функции.

Позднее был изучен процесс деления, происходящий в процессе митоза либо мейоза. Данные процессы стали основой способов воспроизведения клеточных структур и получили статус «передатчиков» наследственной информации. С использованием современных физико-химических методик детальнее были изучены процессы передачи и хранения наследственных признаков. Также тщательнее были обследованы тончайшие детали всех клеточных компонентов постоянного и переменного состава. Таким образом, было выделено особое биологическое направление — «цитология», занимающееся изучением структуры и жизнедеятельности клеток живых организмов.

| Дата | Событие |

| Около 1590 г. | З. Янсен изобрел микроскоп |

| 1665 г. | Р. Гук описал биологические исследования, проведения с использованием микроскопа. Применил термин «клетка» |

| 1680 г. | А. ван Левенгук открыл одноклеточные организмы и эритроциты; описал бактерии, грибы, простейших. |

| 1826 г. | К. Бэр открыл яйцеклетки птиц и животных. |

| 1831-1839 гг. | Р. Броун описал ядро в клетке. |

| 1838-1839 гг. | М. Шлейдер и Т. Шванн обобщили знания о клетке и сформулировали клеточную теорию: «Клетка — единица структуры и функции в живых организмах». |

| 1855 г. | Р. Вихров дополнил теорию: «Клетка — единица структуры и функции живых организмов». |

| 1877-1900 гг. | Усовершенствование микроскопа и методов фиксации и окрашивания. Цитология приобретает эксперементальных характер. |

| 1931 г. | Э. Руске и М. Кноль сконструировали электронный микроскоп. |

| 1946 г. | Начало широкого использования электронного микроскопа в цитологии. |

Клеточное строение организмов

Клеточное строение организмов — основа единства органического мира, доказательство родства живой природы

Как уже было отмечено ранее, бактериям, грибам, растениям и животным свойственно наличие клеток разной формы и специализации. Вирусные частицы также не могут жить без живых клеток, так как там происходят процессы их размножения, хотя сами они являются неклеточными формами жизни.

В полноценной живой клетке постоянно происходят следующие процессы:

- раздражение;

- развитие;

- рост;

- метаболизм (обмен веществ);

- гомеостаз (саморегуляция) — способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание равновесия;

- способность к воспроизведению себе подобных.

Наличие совокупности данных признаков отличает живые организмы от неживых тел. Кроме этого, внутри живых клеточных структур хранятся, а при размножении передаются наследственные признаки, заключенные в генах. При половом размножении наследственные признаки комбинируются, что приводит к формированию новых генетических наборов и появляются новые признаки у организмов. Таким образом происходит жизнедеятельность живых организмов.

В природе существует великое множество живых клеток, которые различаются строением, формами и специализацией, но для всех их характерно наличие:

- наследственного аппарата;

- плазматической мембраны;

- цитоплазмы.

Возникновению современных клеточных структур сопутствовал длительный эволюционный процесс, происходящий в биосфере. Он делился на:

- химическую;

- биологическую;

- биохимическую эволюции.

Образование многоклеточных форм жизни не является банальным суммированием клеток, а выступает результатом сложных эволюционных преобразований, происходящих с сохранением присущих живому признаков. Таким образом организмы приобретали новые свойства и функции. В результате менялось их строение и образ жизни. Происходящие эволюционные преобразования привели к появлению новых видов и указали на общность происхождения всего живого — единого предка.

Полноценное существование живых организмов возможно лишь тогда, когда входящие в его состав клетки будут выполнять присущие им функции. Простое сложение клеток друг с другом не приведет к созданию целостного организма, так как полноценно функционировать он не сможет. Так, было открыто единство целостного и дискретного составляющего.

Увеличение скорости метаболизма достигается ростом количества маленьких клеток у многоклеточных тел. При нарушении функций одной клетки (ее гибель) происходит восстановление ее деятельности вследствие воспроизведения клеточных структур. Без клеток гены существовать не могут, а значит. невозможно хранить и передавать наследственную информацию. Аналогично и с энергией, которая также не сможет аккумулироваться от Солнца, если не будет растительных клеток с хлоропластами.

Благодаря разделению клеточных функций в многоклеточных телах (организмах) живые системы смогли приспосабливаться к разным условиям существования и средам обитания. В результате возникали новые систематические категории – виды, роды, классы. Таким образом, шло длительное усложнение их организационного строения.

После установления единого плана строения клеточных структур у всего живого возникли предпосылки единого происхождения живых организмов на Земле. Данные предпосылки были доказаны многочисленными открытиями в области палеонтологии, эмбриологии и других областях биологии. Так, возникло представление не только о едином плане строения живых организмов, но и доказательство единства происхождения органического мира.