Договоры присоединения в пользу третьих лиц

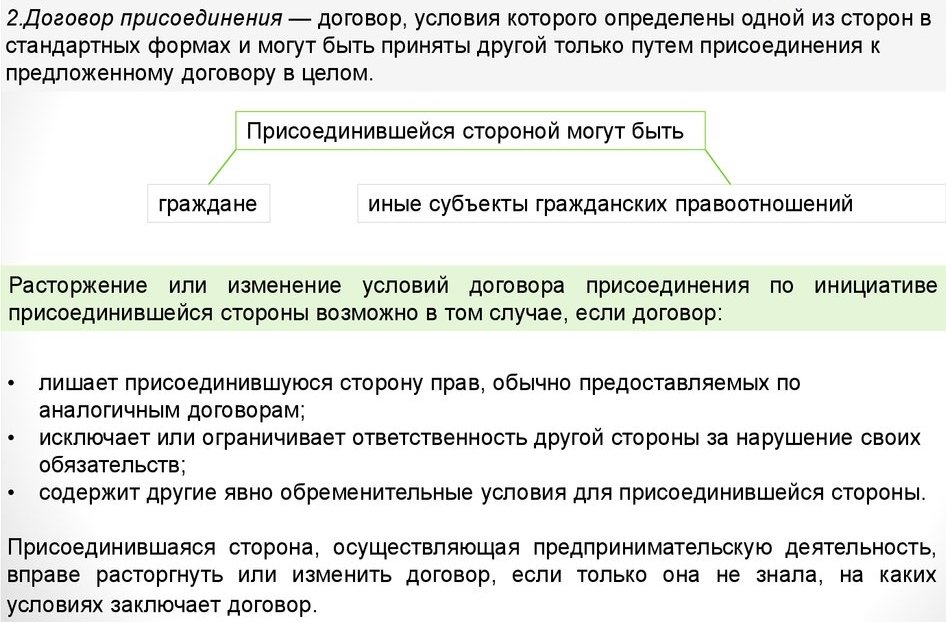

Договор присоединения — это контракт, условия которого определены одной из сторон в правилах или стандартных формах, в которые второй участник сделки не может вносить изменения.

Чтобы понять, что такое договор присоединения в гражданском праве, обратимся к первой части Гражданского кодекса. Его определение дано в главе 27, где перечислены общие положения о договорных обязательствах вместе с публичным, рамочным соглашением, в пользу третьего лица. Его отличительная черта — порядок заключения, а не сущность обязательства или предмет: к договорам присоединения относится, например, соглашение в области страхования, а еще кредитования и предоставления коммунальных услуг, то есть совершенно разные его виды.

Отличительные признаки

В соответствии со ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в стандартной форме: правилах, формуляре и т. д. Его отличие от других видов соглашений заключается в неравных переговорных позициях сторон. Свобода воли в заключении сделки в этом случае выражается в возможности отказаться от него, формировать условия вправе только одна сторона. В этом отношении он схож с публичным соглашением, в котором свобода воли одного субъекта тоже ограничена; присоединение к публичному договору производится по желанию потребителя (заказчика), а продавец (исполнитель) обязан заключить контракт с любым обратившимся к нему в рамках его деятельности.

Два главных признака, учитывая все вышесказанное:

- условия сформулированы в стандартных формах одной стороной;

- эти условия второй стороной не оспариваются, а принимаются безоговорочно, она вправе к ним только присоединиться.

Когда и для чего нужен

Самые яркие примеры, в каких случаях заключается договор присоединения:

- страхование;

- кредитование;

- выдача микрозаймов;

- оказание банковских услуг;

- предоставление коммунальных услуг.

Когда поставщик, продавец, исполнитель услуги ведет работу с большим количеством клиентов, предоставляя однотипный, но сложный продукт, проще сформулировать все условия в общей форме. С каждым клиентом обговаривать условия не имеет смысла. В правилах страхования обычно предусматривается возможность выбрать один из стандартных вариантов (например, страхование от разного набора страховых случаев: ДТП, повреждения автомобиля, угона, от всего вместе или по отдельности). Такие контракты уже не подпадают под категорию тех, к которым можно только присоединиться.

Заключение

В ст. 428 ГК РФ не содержится каких-либо требований к форме, на практике соглашение о присоединении к договору оформляется в письменном виде.

При заключении таких контрактов обращают внимание:

- на порядок оформления документа, по которому субъект присоединяется к контракту (в письменной форме, с обозначением реквизитов, наличием подписей и печатей);

- на указание правил, стандартных форм, в которых описаны условия;

- на подтверждение получения этих форм или ознакомление с ними.

Важная особенность стоит в том, кто подписывает договор присоединения, — это необязательно руководитель, директор или начальник, часто полномочия на заключение предоставлены рядовым сотрудникам: агентам, специалистам, менеджерам. В любом случае у них есть доверенность на осуществление таких действий и подписание контрактов, удостоверенная руководством.

Основания для расторжения или изменения

У одной из сторон при заключении договора присоединения нет выбора в определении условий взаимодействия. Такой слабой стороне закон предоставляет защиту от неправомерных действий. Она вправе расторгнуть или изменить контракт, если он хотя и не противоречит закону, но явно ущемляет ее интересы, лишает преимуществ, предоставляемых по соглашениям такого вида. Если суд установит, что субъект, разработавший стандартный формуляр, злоупотребил своими правами, внес правила об ограничении собственной ответственности, он примет решение в пользу истца, присоединившегося участника сделки. Второй субъект на них бы не согласился, если бы мог такие положения оспаривать. Поэтому контракт либо меняется, либо расторгается. Но спор решать вправе только суд, если сами участники не достигли предварительной договоренности.

Краткое определение этого вида контрактов — договор, условия которого определены в формулярах, правилах или иных документах, разработанных только одной из сторон.

Судебная практика

С классификацией часто возникают сложности, но к рассматриваемым видам контрактов суды не относят следующие:

- в которых периодически меняются какие-либо положения;

- заключенные в индивидуальном порядке не по стандартным правилам, хотя и субъектами кредитования или страхования;

- в которых обсуждение стандартных правил допускалось.

Иногда участники правоотношений используют конструкцию договора в пользу третьего лица. Какие проблемные вопросы учесть при оформлении сделки.

Договор в пользу третьих лиц трудно расторгнуть, если таких лиц множество

Договор в пользу третьего лица – это соглашение, по условиям которого должник исполнит обязательство не кредитору, а иному участнику правоотношений. Последний вправе требовать исполнения в свою пользу (ст. 430 ГК РФ, абз. 2 п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54). Когда речь идет о выполнении подобных договоренностей, могут возникнуть споры. Чтобы не платить, недобросовестная сторона прибегает к различным приемам. Например, требует документы в подтверждение права третьего лица, заявляет о необходимости обратиться к кредитору или пользуется другими способами, чтобы отсрочить исполнение или избежать его. Рассмотрим, в каких ситуациях возникают риски и какие обстоятельства будут говорить в пользу добросовестной стороны.

Подобные соглашения заключают в разных сферах деятельности. Примерами договоров, исполнение по которым осуществляют в пользу третьих лиц, являются договоры:

- страхования;

- пенсионного обеспечения;

- другие сделки (купля-продажа, перевозка, в которой грузополучатель и плательщик не совпадают).

Так, одним из образцов подобного договора будет соглашение о страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, по условиям выплату перечислят в пользу указанных лиц.

С даты, когда третье лицо подтвердило намерение воспользоваться своим правом по договору, расторгнуть или изменить договор можно только с его согласия (ч. 2 ст. 430 ГК РФ). Такое соглашение нецелесообразно заключать, если оно подразумевает множественность лиц. В противном случае возникнут сложности.

Например, банк обратился в суд. Он потребовал расторгнуть договор о негосударственном пенсионном обеспечении работников кредитного учреждения и вернуть средства, которые перечислил на расчетный счет ответчика. В тексте соглашения стороны определили, что лицо вправе расторгнуть договор по инициативе:

- вкладчика (на протяжении всего накопительного периода);

- фонда (в случаях, которые предусматривает законодательство).

Банк считал, что фонд допустил существенные нарушения условий соглашения. Ответчик не обеспечил:

- размещение пенсионных резервов на принципах надежности, сохранности, ликвидности, доходности и диверсификации;

- минимальный гарантированный размер инвестиционного дохода в размере, не менее 5% годовых от суммы пенсионных накоплений;

- своевременные выплаты участникам фонда.

Банк также указал на существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора: тяжелое финансовое положение, экономический кризис, а также прекращение трудовых отношений с работниками.

Нижестоящие суды указали, что спорный договор заключался в пользу третьих лиц. Число получателей негосударственной пенсии может составлять сотни и тысячи человек. Достигнуть согласия между ними по вопросам расторжения договора и перевода выкупной суммы в другой пенсионный фонд объективно невозможно. Без их согласия расторгнуть договор на стороне выгодоприобретатей нельзя. ВАС РФ указал, что в данных условиях положения статей 450, 452 ГК РФ неприменимы (определение ВАС РФ от 28.02.2013 № ВАС-17711/12 по делу № А40-105131/11-89-674).

Статьи о банках в журнале «Юрист компании»

- Действия банка, которые мешают работе компании. Как защититься

- Изменения ГК по финансовым сделкам. Как работать после 1 июня

Сделку не признали ничтожной, так как выгодоприобретатель выказал волю на ее совершение

Недобросовестные участники правоотношений пытаются оспаривать сделки со ссылкой на нарушения в условиях договора в пользу третьих лиц. Например, что третье лицо не знало о сделке и не соглашалось на неё. Но если суд обнаружит, что третье лицо проявило волю на совершение спорной сделки, договор аннулировать не удастся.

Например, истцы просили признать соглашение с ответчиком недействительным, применить последствия ничтожной сделки и взыскать денежные средства. По условиям соглашения один из истцов обязался заключить договор купли-продажи недвижимости (квартиры) на имя второго истца. Заявители считали, что сделка является ничтожной, поскольку о ее совершении второй истец не уведомлялся, его волеизъявление и полномочия первого истца не проверялись. Ответчик совершил сделку без согласия на покупку.

Суд не согласился с позицией истцов. Он указал, что выгодоприобретатель при заключении соглашения действовал от своего имени, поскольку он внес аванс, на него указывают также условия соглашения. Лицо, в интересах которого действовал первый истец, прописано в договоре как покупатель (апелляционное определение Московского городского суда от 12.08.2014 по делу № 33-29108).

Права и обязанности третьего лица не должны отличаться от тех, которыми обладал кредитор

Требования и возражения к третьему лицу должны быть аналогичны тем, которые должник может предъявить кредитору (ч. 3 ст. 430 ГК РФ). Данное положение применяется, например, в спорах по договорам страхования. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя (в том числе когда выгодоприобретателем является застрахованное лицо) выполнения обязанностей по договору. Правило работает в обе стороны. При наступлении страхового случая выгодоприобретатель может:

- требовать выплату за застрахованное имущество;

- оспаривать условия договора, которые нарушают его право на получение выплаты в полном объеме.

Суды считают, что такое право является производным от основного права выгодоприобретателя на страховую выплату (апелляционное определение ВС Удмуртской Республики от 25.07.2016 по делу № 33-3296).

Закон и практика допускают замену выгодоприобретателя

Если третье лицо отказалось от права, им может воспользоваться кредитор. Иное стороны могут предусмотреть в договоре. Суды считают, неправомерным замену выгодоприобретателя после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы.

Например, ИП потребовал, чтобы страховая выплатила возмещение согласно договору, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Ответчик указал, что истец не является собственником застрахованного имущества и не представил договор, на котором основан его интерес. Выгодоприобретателем по соглашению являлся банк, предмет соглашения – оборудование. Оно пострадало при пожаре. Банк не возразил против того, что заявление о страховом возмещении подал ИП. Суд решил, что основания для освобождения ответчика от обязанности выплатить страховое возмещение отсутствуют. В данной ситуации произошла замена выгодоприобретателя, поэтому выплата страхового возмещения должна производиться ИП (постановление АС Центрального округа от 30.04.2014 по делу № А62-196/2013).

Какое бы дело вы не начинали, всегда хочется быть уверенным в его надежности. Регулятором партнерских отношений и выполнения всех обязательств может быть и честное слово, однако доказать что-то в случае накладки будет очень трудно. Поэтому современный бизнес строится на договорах.

Бумага, как известно, все стерпит, а еще она имеет вес. Тонкостей в заключении договоров может быть великое множество, мы же разберемся в основных видах договоров и сферах их применения.

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, существует 10 основных видов договора: двухсторонний, многосторонний, возмездный, безвозмездный, реальный и консенсуальный, договор присоединения, договор в пользу третьего лица, предварительный и публичный договоры.

Двухсторонний и многосторонний договоры.

С этими категориями все понятно из названия. Тип договора напрямую зависит от того, сколько лиц участвуют в подписании. Причем это могут быть как физические, так и юридические лица. Наиболее яркий пример двухстороннего договора — соглашение между работодателем и работником. Другой хороший пример – договор купли-продажи. Господин N обязуется передать господину М товары после совершения оплаты. В случае нарушения условий одной из сторон, вторая может претендовать на компенсацию или отказаться выполнять свои обязательства.

Когда в действующей схеме появляется третье лицо, договор становится многосторонним. Здесь уже важно учесть интересы и права всех участников соглашения.

Возмездный и безвозмездный договоры.

Такие договоры строятся по принципу «что я получу, если сделаю то-то». Поэтому возмездный договор предполагает предоставление определенных товаров, услуг или выполнение работ в расчете на определенную плату за них или за взаимные услуги. Здесь, опять же, легко проиллюстрировать договором купли-продажи. Один человек передаёт другому, к примеру, автомобиль. Взамен он получает деньги.

Финансовая сторона не обязательно фигурирует в таких договорах. Можно условиться с соседом, что он починит вам водопровод, а вы взамен сделаете ему новую кровлю. Такое соглашение тоже будет считаться возмездным.

Безвозмездным называют договор, при котором одна из сторон ничего не получает взамен. Примером таких взаимоотношений будет договор дарения. В бизнесе тоже применяются безвозмездные договоры. Например, предприниматель берет кредит, а банк не начисляет ему проценты, либо списывает их в конце действия договора. Бывают случаи, когда весь кредит может быть списан, мы часто наблюдаем такое в отношениях между странами.

Реальный и консенсуальный договоры.

Консенсуальный договор довольно часто встречается в деловой практике. Для его заключения достаточно обоюдной договорённости сторон, которую потом фиксируют на бумаге. Большая часть договоров относится именно к этой категории.

Пример: человек приходит в банк, чтобы взять кредит на открытие собственного бизнеса. Вместе с менеджером они подбирают сумму, сроки кредитования, обсуждают процентную ставку и так далее. Если все параметры удовлетворяют обе стороны, они приходят к консенсусу и заключают договор. После этого обе стороны обязаны выполнять его условия.

Реальный договор вступает в силу после передачи имущества или после выполнения описанного действия. До этого момента все условия, прописанные в договоре, считаются недействительными, а стороны ничего друг другу не должны. Выражаясь юридическим языком, реальный договор считается заключенным только тогда, когда оферта акцептована. Примером такого договора может считаться банковский вклад. Можно сколько угодно читать тексты договора об обслуживании и оценивать плюсы и минусы, договор вступит в силу только тогда, когда клиент передаст в банк собственные средства, то есть положит их на счет.

Договор присоединения.

Этот тип соглашений не стоит путать с присоединением (и реорганизацией) одной компании к другой. Договор присоединения — это унифицированный сборник правил и условий, которые прописаны в соответствующих формулярах. Вторая сторона имеет только одну возможность заключить такой договор: безоговорочно принять все его условия.

Почему так происходит? Обычно договоры присоединения разрабатываются крупными компаниями, которые ориентированы на массового потребителя. Заключать отдельное соглашение с каждым участником не то что нерационально — технически невозможно. Соответственно, присоединяющаяся сторона не может принимать участие в разработке документа.

Это довольно опасная ситуация для потребителя, поэтому в законе есть возможность одностороннего разрыва договора присоединяющейся стороной. Сделать это можно в трех случаях:

- В договоре напрямую ущемляются права присоединившейся стороны, чего не было бы при составлении договора другого типа.

- Сторона, выпустившая документ, ограничивает свою ответственность или вообще освобождает себя от исполнения каких-то обязательств.

- Присоединившаяся сторона получает обременения, которые не возникли бы, если бы она участвовала в составлении документа.

Примером такого документа может быть договор на предоставление интернет-услуг. Провайдер прописывает все нюансы и аспекты работы в документе, а клиент его подписывает. Это будет означать, что все условия приняты. В противном случае компания вряд ли поменяет что-то в своей политике и документации, придется искать другого провайдера.

Договор в пользу третьего лица.

Этот тип договора заметно отличается от всех остальных. В нем, помимо привычных сторон, которые подписывают соглашение, появляется некое «третье лицо», которое вправе требовать исполнения обязательств должника. Такой документ используется не часто, в основном для того, чтобы дать права лицу, которое может вообще не присутствовать при подписании и даже не быть указанным в документе. В случае отказа третьего лица от своих прав, они полностью переходят кредитору, если иное не прописано в соглашении.

Примерами таких документов могут быть договоры страховки или покупка квартиры родителями ребенку. Представим, что предприниматель страхует свою жизнь и своё имущество от пожара. Если случится пожар, то выплаты по страховому полису может получить как сам предприниматель, так и, например, его жена, если в договоре прописано право третьего лица. То же самое в случае смерти. В такой ситуации право получение компенсации переходит к родственникам погибшего.

Некоторые пожилые люди открывают банковский вклад в пользу третьего лица. В случае смерти вкладчика, деньгами на счету могут пользоваться его родственники.

Предварительный договор.

Такое соглашение заключается до подписания основного договора. Зачем? Чтобы обеспечить сторонами выполнения определённых обязательств в будущем. Если сейчас партнёры не могут по каким-то причинам заключить соглашение, но хотели бы непременно сделать это впоследствии, при этом сохранив условия, они подписывают предварительный договор.

В нём обязательно указываются ключевые и существенные моменты будущей сделки, а также дата, когда будет проведено основное подписание. Если конкретики по срокам нет, закон даёт один год с момента подписания предварительного договора.

Пример: предприниматель хочет арендовать помещение, которое еще не достроено. Он заключает предварительный договор с собственником, в котором прописываются сумма аренды, сроки и условия. Стороны договариваются, что основной договор будет подписан тогда, когда закончатся отделочные работы.

Публичный договор.

Заключается коммерческой организацией и устанавливает её обязанности по предоставлению товаров и услуг.

Как понять, что договор публичный? Условия и стоимость предоставления услуг можно найти в открытом доступе, а сами организации не отдают предпочтений какому-то определенному клиенту. Исключениями считаются граждане, обладающими правом на льготы.

Примеров публичного договора – масса. Проезд в городском транспорте, розничная торговля, банковские услуги. Все эти предложения одинаковы для всех потребителей и они открыты для всех. Согласитесь, было бы странно, если бы кто-то ездил в метро за 50 рублей, а кто-то за 35.

#мойбизнес