Аргумент в пользу русского языка

Спросите меня, какое отношение имеет сайт, посвящённый армии, к поправке о русском языке, и я отвечу словами Сталина. Самое главное для офицера — знать и понимать русский язык: от его знания зависит исход боя, то, как вы отдаете приказ и как его понимают солдаты.

Говорят, что Конституцию 1993 г. в Российской Федерации мало кто читал, говорят, что и нынешние поправки мало кто внимательно изучил.

Но вот недавно на ТВ я услышал аргументацию в пользу поправки о русском языке и решил прочитать её.

Какой довод услышал я на ТВ в защиту поправки?

«Русский язык и даже русская литература — достояние мировое».

С этим не поспоришь. Была великая русская литература. Её читают в мире, многие современные авторы издаются за рубежом, и это хорошо, правда, последний всемирно известный русский писатель, Эдуард Лимонов, ушёл в мир иной, но наследие у нас большое.

Русский язык был фактически мировым языком, по уставу ООН он в пятерке мировых языков и сейчас. Был СССР, который обеспечивал это всей своей мощью, имея огромное количество союзников по всему миру, обладая приоритетом во многих направлениях науки и техники, что, естественно, стимулировало интерес к русскому языку. Сейчас нет ни этого государства, ни его военной и экономической мощи, ни мировых научных достижений и прорывных технологий, но так было, с этим тоже не поспоришь.

«Русский язык — достояние других народов».

И снова аргумент из истории, а не из сегодняшнего дня. Конечно, есть же слова еще одного великого русского поэта, В. В. Маяковского:

…я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

Русский язык стал особенно притягательным для других народов, когда из советской России засветил свет свободы, указывающий, как освободиться от колониализма и эксплуатации.

А когда страна после 1991 г. вошла в капиталистическую систему на правах сырьевого придатка (и сидит там по сей день), тогда интерес к русскому языку резко упал, мир русского языка съеживается постоянно.

Но ключевой довод за поправку тоже несколько ошарашил. Как будто бы меня вернули во времена перестройки, и я снова и снова слышу и читаю, что русская литература писалась нерусскими. Это как, её нам написали рунами норманны?

Русскую литературу писали «нерусские» литераторы, они же создавали русский современный язык, по мнению автора аргументов. Это Пушкин, Державин, Лермонтов, Даль — и это говорит в пользу того, что… поправка очень нужна!

Не оспаривая второго, возражу первому.

Пушкин, по мнению автора доводов, оказывается, арап, вот прямо приехал лично из Абиссинии.

«Солнце нашей поэзии», «наше всё», по совместительству основатель современного русского языка, конечно, был правнуком по материнской линии арапа Петра Великого, но сам-то он был русским.

Да, знал французский язык с детства, как все состоятельные дворяне, но был русским от самых своих корней, хотел бежать сражаться с французами!

Поэт был воспитан в русской дворянской семье, выкормлен русской няней Ариной Родионовной вдали от эфиопской пустыни.

Но дальше, оказывается, Державин — татарин, вот прямо прискакал из Крыма, ну и давай оды писать гекзаметром:

Что ты заводишь песню военну

Флейте подобно, милый снигирь?

С кем мы пойдем войной на Гиену?

Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?

Северны громы в гробе лежат.

В предках Гавриила Романовича Державина были татары, но когда он писал свои произведения, он был абсолютным русским.

Хотя, как не раз указано в научной литературе, феодальное сословие формировалось на местной почве, при привлечении инородных элементов, этот элемент никогда не мог быть определяющим.

Известно, что дворяне для прибавления родовитости выдумывали основателей фамилий, часто возводя свою родословную к иностранцам. Что уже в ХIX в. вызывало смех:

…Гласит

Та грамота: «Татарину

Оболту Оболдуеву

Дано суконце доброе,

Ценою в два рубля:

Волками и лисицами

Он тешил государыню,

В день царских именин,

Спускал медведя дикого

С своим, и Оболдуева

Медведь тот ободрал…

Так, Иван IV выводил себя от Августа, а первые Романовы от римлян – Рома!

Так и «арапа Петра Великого», мальчика-раба, подарили Петру, и только на русской почве его воспитали, и он смог стать генерал-аншефом, военным крестником «русского Марса» Саши Суворова. Но именно русская почва создавала условия и возможности проявить себя иноземцам, будь то татарин, арап, «немецкий француз» или «немецкий шотландец», как писали в ХVII в.

Тут досталось ещё и М. Ю. Лермонтову. Правильнее сказать, его родословная была задействована как обоснование. Сложно спорить с автором аргументов за поправки: шотландец, несомненно, шотландец!

Как писал сам поэт:

И лжи тут нет, как в том, что мы — варяги.

И как он, «шотландец», написал в этой же поэме:

Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын,

Как русский, – сильно, пламенно и нежно!

Люблю священный блеск твоих седин

И этот Кремль зубчатый, безмятежный.

Ну и, конечно, «датчанин» Владимир Даль, родившийся в Луганске. Как известно, Луганск — родина датчан.

Автору аргументов за конституционную статью о русском языке, возможно, невдомёк, что есть огромная разница в происхождении и сути. Можно быть по рождению датчанином, а по сути русским, и наоборот, русским по рождению и нерусским по сути. Тот же М. Ю. Лермонтов писал о своём герое Грушницком, что он обладал какой-то нерусской храбростью. А уж кому, как не удалому офицеру Лермонтову, разбираться в этом.

Подводя итоги, скажу, что приведена очень слабая аргументация. Доводы «времен очаковских и покоренья Крыма», не учтены роковые ошибки в вопросах языка последних лет СССР и ошибки национальной политики в РФ.

Исходя из этой аргументации можно утверждать, что есть русская литература и есть писатели, которые пишут на русском языке, но они никак не относятся к русской литературе.

Юридические документы должны отличаться крайней четкостью и ясностью, в юридических документах, например, в отличие от литературного языка, допускается повтор слов, если это требуется для ясности и понимания этого юридического документа.

Посыл аргументации на ТВ понятен, но научно не обоснован. В формировании этноса могут принимать участия другие этносы, постоянно происходят языковые заимствования, но национальная литература и язык не могут создаваться иностранцами, даже авторы периода распада Римской империи, несмотря на свое происхождения, в подавляющих случаях были воспитаны в рамках римского государства и языка.

Развитие русского этноса, а уж тем более языка, — самобытный процесс, впрочем, как и у многих других народов России. Но народ, создавший русское государство и цивилизацию, уникален и сравним только с аналогичными мировыми цивилизациями:

…сплотила навеки великая Русь.

И этот факт является научным.

Здесь на ум приходят слова великого мастера русского слова И. С. Тургенева, которые я помню со школьной скамьи, звучат они как молитва:

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

И аргумент о том, что Пушкин, Лермонтов, Державин и Даль — «нерусские» создатели современного русского языка и литературы, мало того что слабый, антинаучный, но еще и крайне некорректный для сумбурной и юридически нечёткой поправки, тем более что в ней так и не назван загадочный государствообразующий народ.

Автор:

Guru

·

21.05.2018

Культура речи — проблема, которая часто поднимается авторами текстов, встречающихся в бланках ЕГЭ по русскому языку. Мы выделили наиболее популярные аспекты этой проблемы и к каждому из них подобрали аргументы. Все они доступны для скачивания в формате таблицы, ссылка в конце статьи.

Пренебрежение культурой речи

- М. А. Булгаков в «Собачьем сердце» поднял проблему пренебрежения культурой речи. Шариков, превращённый из собаки в человека, некрасиво выражался. Он был грубым и невоспитанным: хамил людям, коверкал речь, придумывал обидные прозвища. Мужчина постоянно спорил с профессором, который его преобразил, и оскорблял его. Также он соврал о своём происхождении женщине, на которой хотел жениться. Но самое ужасное последствие подобного отношения к языку – это полная потеря взаимопонимания с миром. Хорошие люди отвернулись от Шарикова, а те, кто лишь использовал его в своих алчных целях, стали его собеседниками.

- В пьесе А. Н. Островского «Гроза» представлен образ зажиточного купца Дикого. Это сварливый и невоспитанный человек, который ни дня не может прожить без ссоры. К тому же, он — трус: оскорбляет только тех, кто слабее его и ниже по положению, не осмеливаясь перечить тем, кто значительнее. При этом мужчина мучает свою семью, которой вечно не доволен. Дикой — яркий пример человека, имеющего проблемы с культурой речи. Из-за этого он тоже сталкивается с непониманием и становится одиноким человеком, которого выручают только деньги. Без них он никому не нужен.

Нехватка и обогащение словарного запаса

- Проблему культуры речи затронул Джек Лондон в романе «Мартин Иден». Главный герой — моряк, который полюбил девушку из высшего общества. Он хотел быть подобным ей и её семье, но вначале не знал, как вести себя и выражаться. Люди, с которыми познакомился Мартин, произносили заумные слова, которые он встречал только в книгах или совсем не знал. Его новое окружение занималось интеллектуальным трудом и считало необходимым получать образование. Мартин Иден следовал примеру и учился красиво, умно и вежливо выражаться, в чём преуспел, и позднее стал писателем и журналистом. Ему в саморазвитии очень помогло чтение книг.

- В произведении И. А. Гончарова «Обломов» главный герой Илья, который отличался пассивным характером и отсутствием занятий, полюбил Ольгу, прекрасную и талантливую дворянку. Желание ей понравиться заставило его начать заниматься самообразованием. Мужчина стал читать книги, гулять по городу и ходить на балы, где набрался умных слов и повысил культуру своей речи. Илья Обломов на некоторое время даже стал совершенно другим человеком ради любимой женщины: грамотным, деятельным, вежливым и хорошо говорящим. Ему помогли преуспеть две вещи: общение с интересными людьми и чтение.

Засорение речи жаргонами

- Произведение А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» наполнено тюремным жаргоном. Это связано с тем, что люди находятся в своём особенном, отделённом от остального общества, мире. Вместо «доносить» говорят «стучать», вместо «начальник оперативно-режимной связи» — «кум». Заключённых тоже называют жаргонным языком — по номеру, а не имени и фамилии. Таким образом, показывается атмосфера, царившая в тюрьме: бесправие заключённых и неуважение к ним. Ведь отношение к речи – отражение отношения к себе. Заключенные в основе своей – сломленные и опустившиеся люди, которые не находят причин уважать себя и окружение. Поэтому любому человеку, отдающему себе должное, нельзя засорять свою речь, иначе общество будет относиться к нему так, будто он сам себе не нужен, а ему и подавно.

- Жаргонизмы можно найти в творчестве В. В. Маяковского. Например, в стихотворении «О дряни». Автор, являющийся сторонником революционных идей, использует такие слова, как «мурло», «мразь», «фигурять». Это свидетельствует об уровне его культуры речи. Несмотря на высокий интеллект и творческую одаренность, В. В. Маяковский считает употребление жаргонизмов допустимым. Это создаёт определённую атмосферу произведения, а также точно выражает мысли и чувства автора. Таким образом, жаргонная лексика может найти применение в искусстве, но все-таки в жизни, в общении с родными и близкими, коллегами и прохожими эта манера выражаться может пагубно отразиться на отношениях.

Проблемы с дикцией

- Одной из проблем культуры речи является плохая дикция. В книге М.Н. Ботвинника и М.Б. Рабиновича «Жизнеописания знаменитых греков и римлян» написано про древнегреческого оратора Демосфена. В юности он имел слабый голос, картавил, заикался и не умел держать себя перед публикой. Однако после ряда неудач в выступлениях загорелся идеей исправить свои недостатки. Демосфен упорно занимался и через некоторое время натренировал голос, и его выступления стали удачными.

- В саге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» есть такой персонаж — профессор Квирелл. Он имитировал заикание, чтобы никто не заподозрил его в связи со злым волшебником Волан-де-Мортом. При этом Квирелл старался натравить главного героя-школьника и его компанию на другого учителя. Заикавшегося мужчину считали слабым и никчёмным, пока не узнали, что за притворными проблемами с дикцией и неуверенностью в себе стоит расчётливость и предательство. Таким образом, недостаток может становиться орудием в руках человека, все зависит от восприятия и способностей.

Неграмотность при письме и чтении

- Л. Б. Гераскина в повести под названием «В стране невыученных уроков» поднимает проблему неграмотности. Двоечник Виктор Перестукин попал в такое место, где ему потребовались знания из школьной программы для того, чтобы пройти испытания. Одним из них было известное предложение: «Казнить нельзя помиловать», где нужно было поставить запятую. От её местоположения зависела судьба мальчика. Он решил эту задачу и остался жив, осознав, насколько важна грамотность.

- В комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» присутствует героиня барыня-крепостница Простакова. Она не обучена грамоте, поэтому, обвиняя Софью в том, что её письмо амурное, не может проверить правильность этого утверждения. Сын Простаковой Митрофанушка такой же безграмотный. Мать наняла ему учителей, но только лишь для престижа. На самом деле его образованием и воспитанием мало занимаются. К тому же, от этого нет никакого толку. Мальчик всё время валяет дурака. Именно поэтому невежественные герои в финале лишаются своего привилегированного положения.

Скачать таблицу с аргументами к ЕГЭ

Автор: Екатерина Степанова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Читайте также:

Вступление

Русский язык – один из богатейших в мире. Как и любому другому, русскому языку свойственно меняться. С каждым годом в нем появляются неологизмы, новообразования в области молодежного сленга, заимствования из других языков.

Порой людям разных возрастов или живущим в разных регионах страны сложно понять друг друга. Изменения, упрощения языка происходят и на государственном уровне. Современный русский язык уже сильно отличается от языка А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого.

Проблема

О проблеме сохранения русского языка размышляет С. Казначеев в своем тексте. Русский язык претерпевает значительные изменения в плане заимствований, а также в области искажения написаний. Почему общество допускает такие упрощения? К чему это может привести?

Комментарий

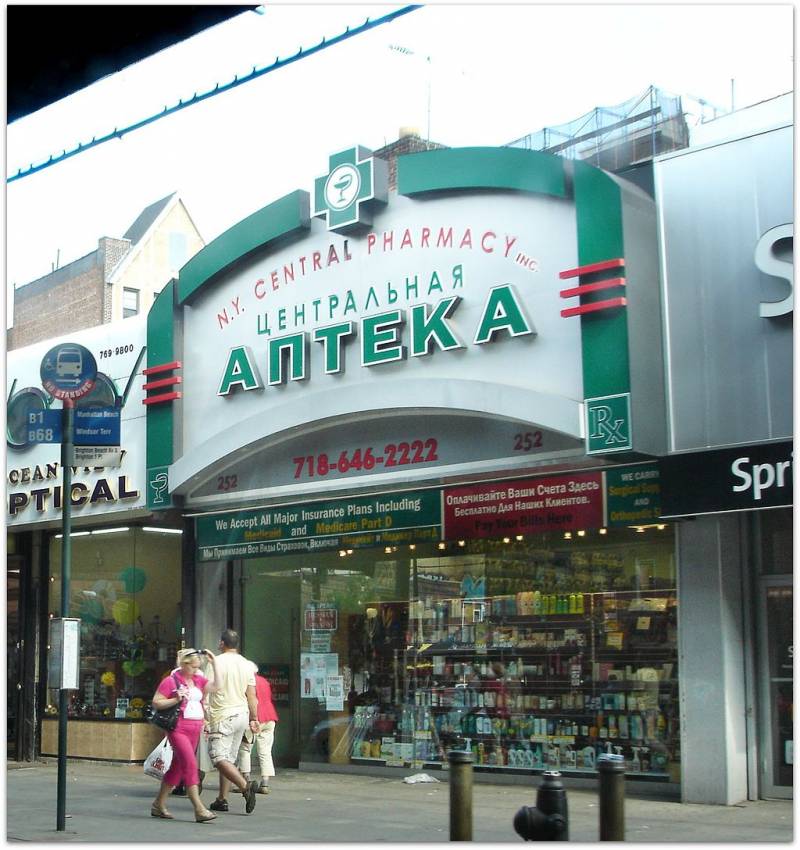

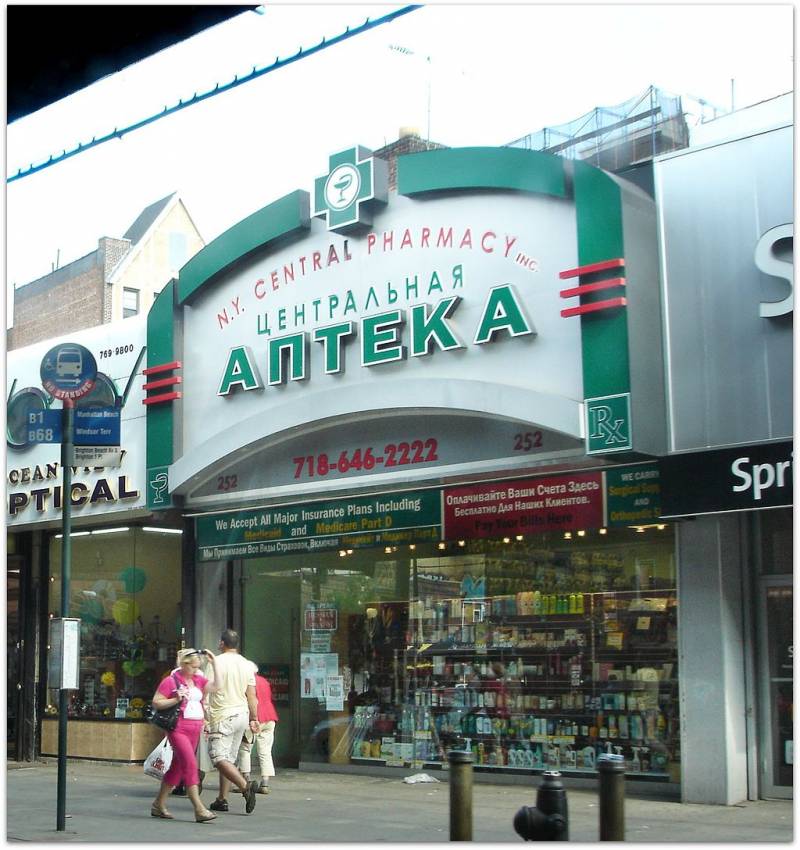

Автор начинает разговор с представления примеров современных афиш, которые ежедневно все мы наблюдаем на улицах наших городов. Внедрение в кириллицу латиницы видоизменяет слова и лишает их привычного смысла.

Автор задает вопрос, хорошо ли это? Обогащается ли наш язык от таких видоизменений или же, наоборот, портится? Заимствования с внедрением латиницы и других графических символов заполонили масс-медиа: заголовки газет, реклама на телевидении, вывески с названиями модных заведений – все это переполнено «сломанными» словами.

Для чего вообще нужны такие изменения? Почему к ним прибегают рекламные агенты? Скорее всего, это связано со стремлением к оригинальности, неординарности, жажде привлечь как можно больше внимания к своим названиям и заголовкам. Но оправдано ли это? По мнению автора, этот метод довольно примитивный и поверхностный.

Авторская позиция

Автор уверен, что искаженное написание слов ведет к нарушению функционирования языка, к уничтожению его норм. Автор опасается также за судьбу нашего великого алфавита, подаренного святыми Кириллом и Мефодием.

Своя позиция

Опасения С. Казначеева мне понятны. Меня тоже смущают странные надписи на афишах и в интернете. Они будто режут глаза. Становится непонятно, чего хотят этим добиться, почему так легкомысленно относятся к богатству нашего великого и могучего русского языка.

Язык уже сильно изменился со времен А.С. Пушкина, которого считают создателем современного русского языка. Какие-то изменения принесли пользу, а какие-то, на мой взгляд, просто уничтожают его. К примеру, упрощение норм русского языка на государственном уровне пугает, но в то же самое время упрощает жизнь малограмотных людей.

Аргумент №1

Как можем мы пренебрегать вековыми традициями, которые слово за словом обогащали и преумножали русскую речь, русскую письменность. Язык русской классики, которая оказала значительно влияние на развитие мировой литературы, не должен упрощаться, он может только обогащаться.

Если есть действительно необходимые для заимствования слова для обозначения каких-то новейших понятий, то почему бы их не использовать? Но при наличии русских слов, стоит ли намеренно их заменять иностранными? Думаю, нет. Вспоминаются слова великого русского критика В.Г. Белинского: «Употреблять иностранное слово, когда есть ему равносильное русское, — значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.»

Аргумент №2

И.С. Тургенев призывает восхищаться русским языком, ценить его сокровища и несметные богатства: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Заключение

Еще в первом классе нас учили, что русский язык – самый богатый язык в мире. В нем есть множество слов для обозначения одного и того же понятия, в нем столько возможностей для передачи различных оттенков одного и того же чувства.

Имеет ли смысл еще больше расширять этот круг? Конечно, имеет, но при этом важно не забывать исконные традиции и не отказываться от них в погоне за модой и простотой, не засорять свою речь ненужными неологизмами. Другими словами, нужно думать не только о развитии русского языка, но и о сохранении его первоначальной красоты и разнообразия.

Даниил Романович | ???? Скачать PDF |

Константин Косачев

Университет штата Флорида опубликовал на своем сайте – с целью привлечения студентов на кафедру славянских языков – весьма любопытный текст: «10 причин учить русский». Интересно это, прежде всего, потому, что аргументы в пользу изучения русского языка приводит не российская, а сугубо зарубежная инстанция. Ведь со стороны и на местах иногда многое видится лучше, чем нам самим изнутри нашего русскоязычного пространства. А потому взгляд американцев на те личные преимущества, которые дает знание русского в такой сверхдержаве, как США, не может не представлять для нас интерес.

Самой первой причиной университет называет потребность в русскоязычных кадрах в органах власти США – конкретно перечисляются ведомства по делам сельского хозяйства, обороны, энергетики, труда и другие, а также, разумеется, госдеп, ЦРУ, ФБР, АНБ и прочие.

Далее отмечается роль России как региональной державы и ее «возвращение в качестве мировой державы» (оптимизм американской высшей школы на этот счет, конечно же, нам весьма отраден). В этом разделе упомянут, например, и тот факт, что НАСА нуждается в услугах Роскосмоса для доставки своих астронавтов на МКС. А также мнение экспертов энергетической промышленности, согласно которому Россия к 2030 году будет «контролировать 50% природного газа Европы».

Перспектива для американского студента быть задействованным в экономических связях с Россией выделена в отдельный пункт, и даже приведены цифры товарооборота одного лишь штата Флорида с нашей страной, который оценивается почти в миллиард долларов.

Четвертый аргумент в пользу русского – его роль как языка науки и технологий. Пятое – это распространение русского языка в мире (приводится цифра 270 млн русскоговорящих человек в мире). Другой важный аргумент – русский как средство приобщения к одной из самых значительных мировых культур «от Джорджа Баланчина до Михаила Барышникова, от Сергея Эйзенштейна до Андрея Тарковского, от Антона Чехова до Константина Станиславского, от Федора Достоевского до Владимира Сорокина, от Шостаковича до Хворостовского…».

7-й тезис: русский в обучении хорошо сочетается с другими дисциплинами – бизнесом, наукой, политологией, историей, музыкой и прочими. Еще один довод в пользу знания русского – студентов охотно берут в программы повышения квалификации в сфере права, бизнеса, медицины и других.

Немаловажный аргумент для любого студента – карьерные перспективы. Университет Флориды говорит об успехах выпускников на многих стезях – и в НАСА, и в банковской сфере, в консалтинговых и юридических фирмах в США и в России, в госдепартаменте и в иных государственных ведомствах. Наконец десятый аргумент – успехи самого университета в преподавании русского языка, действующие программы сотрудничества с фондами, ведомствами и т.п.

Как видим, выглядит вполне убедительно. В чем-то это перекликается с тем, что мы сами о себе говорим, а что-то имеет собственную специфику, основанную на сугубо американских реалиях.

Но в целом обращает на себя внимание на то обстоятельство, что мы – имею в виду российские ведомства, вузы, русистов – традиционно больше сосредоточены на том, чтобы обеспечить на рынке языкового образования предложение, а ведь огромное значение имеют спрос и мотивация: что должно побудить молодого человека за рубежом выбрать именно русский язык? И, замечу, если речь идет о вузовском образовании, это означает, по сути, выбор профессиональной ориентации практически на всю жизнь. Да и отдавая ребенка в классы с преподаванием русского языка в школе, родители, очевидно, также имеют далеко идущие планы в отношении его будущего. Это нужно подкреплять и достойным предложением с нашей стороны, и сотрудничеством с иностранными вузами и школами, сделавшими свой выбор в пользу преподавания русского, чтобы обеспечить студентам интересную практику и обмены с российскими вузами, а школьникам, например, летние языковые курсы, лагеря отдыха или даже проживание в российских семьях.

Надо заметить, что аналогичная модель – «10 причин изучать…» – принята на вооружение многими, в том числе – государственными инстанциями различных стран, продвигающими обучение своим языкам за рубежом. И каждая из стран находит собственные аргументы в свою пользу. Немцы, к примеру, главной причиной называют то обстоятельство, что немецкий язык является родным языком для самого большого количества людей в Европе (хотя, строго говоря, это не совсем так – если вспомнить, что Европа не ограничивается пределами Евросоюза, а заканчивается на Урале; и в этом смысле русский явно может поспорить с языком Шиллера и Гете). Аргументами в свою пользу немцы видят конкурентоспособность своей экономики и возможности для ведения бизнеса, инновационность своей нации, ее любовь к туризму, большое число сайтов на немецком, культурное наследие и современные позиции в этой сфере (1 из 10 книг печатается в Германии), спонсорство в международных академических обменах. А еще, отдельным пунктом: «Немецкий язык не так сложен, как кажется».

А вот французы, к примеру, помимо доводов о распространенности своего языка, приобщения к культуре, возможностей для учебы и работы, приводят и такие аргументы: его легко и «приятно изучать», он «помогает выучить другие языки», прежде всего, из латинской группы, но и английский, «современный словарный запас которого на 50% состоит из французских заимствований». А еще французский – «язык любви и духовности». Чем не аргумент?

Институт Конфуция убеждает, что китайский учить интересно, полезно, увлекательно, модно, престижно (один из языков ООН, каждый пятый в мире говорит на нем), перспективно, популярно (обещает стать вторым по популярности в ближайшие десятилетия), выгодно, обещает карьерный рост и возможность учиться в Китае.

Испанцы в свою пользу говорят, среди прочего, что их язык весьма распространен на юге США. «В Калифорнии, Флориде, Техасе, Сан-Диего знание испанского языка может пригодиться больше, чем знание английского». И вообще, «при сохранении нынешних тенденций, испанский язык уже через несколько лет сможет обогнать английский язык и будет уступать лишь китайскому языку». А за арабский язык говорит, к примеру, то, что он является языком богослужения ислама, а еще на Западе – большой дефицит специалистов, владеющих арабским языком.

Таким образом, палитра предлагаемых национальных языковых преимуществ весьма богата, и каждый конкретный выбор всегда будет делаться с учетом личных обстоятельств и предпочтений самого выбирающего. Очевидно то, что Россия здесь явно не в числе отстающих, даже с учетом негативных тенденций последних десятилетий. Во многих странах, ранее поставивших русский в школьном образовании на позиции во втором десятке, сегодня вновь вернули его на первые места. И не потому, что резко полюбили нашу страну, а, что называется, жизнь заставила: развивается бизнес, туризм… Мы, кстати, привыкли думать о привлечении инотуристов в Россию как о важном имиджевом факторе. А ведь миллионы русских отдыхающих и путешествующих в Анталии, Хургаде, Праге, Берлине, Париже, Лондоне, Вене, на Пхукете и в Гоа – это тоже мощнейший стимул к изучению русского языка местными жителями. Где теперь только не встретишь ресторанное меню на русском! В любом случае, нам нужно поспевать за мировыми тенденциями, анализировать и умело использовать наши преимущества – это тот самый случай, где скромничать точно не нужно. А вот что, наверное, нужно – так это сформулировать 10 собственных убедительных аргументов, почему иностранцу будет полезно выучить язык Пушкина и Достоевского. Думаю, нам всем было бы полезно подумать над этим, в том числе и посоветоваться с иностранными ценителями русской культуры и языка. Со стороны, как видим, многое и правда видится лучше.

Я русский бы выучил, только – за что?

Комментарии

Комментарии пока отсутствуют …

Добавить комментарий: